Константин Кеворкян - Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции]

- Название:Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Книжный мир

- Год:2019

- ISBN:978-5-6041886-6-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Кеворкян - Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции] краткое содержание

Когда-то под знамёнами либерализма и социализма они приняли самое непосредственное участие в разрушении Российской империи. Но и в новой, советской жизни «инженеры человеческих душ» чувствовали себя обделенными властью и объявили тайную войну подкармливавшему их общественному строю. Жизнь со славословиями на официальных трибунах и критикой на домашних кухнях привела советскую интеллигенцию к абсолютному двоемыслию.

Полагая, что они обладает тайным знанием рецепта универсального счастья, интеллигенты осатанело разрушали СССР, но так и не смогли предложить обществу хоть что-нибудь жизнеспособное. И снова остались у разбитого корыта своих благих надежд и неугомонных желаний.

Это книга написана интеллигентом об интеллигенции. О стране, которую она создала и последовательно уничтожала. Почему отечественная интеллигенция обречена повторять одни и те же ошибки на протяжении всего своего существования? Да и вообще – существовала ли она, уникальная советская интеллигенция?

Исчерпывающие ответы на эти вопросы в книге известного публициста Константина Кеворкяна.

Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

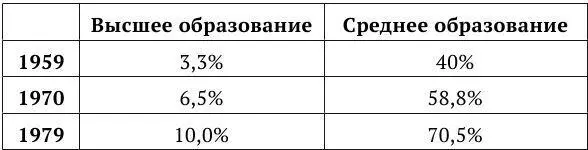

После войны в СССР наблюдался постепенный, но совершенно замечательный рост числа лиц с высшим образованием. Цифры приводятся согласно «Истории Советского Союза» Джефри Хоскинга (72):

А ведь это миллионы весьма неплохо образованных, благодаря советским стандартам образования, людей! М. Жванецкий жалуется в интервью «Московскому комсомольцу»: «Мне хочется, чтобы в моей аудитории было больше инженеров и ученых, как в советское время. Я совершенно не скучаю по советскому времени, но по публике, которая уехала, я скучаю» (73). Удивительное непонимание, что время и публика – это взаимосвязанные вещи, или лукавство? Так вот, новая образованная публика жаждала самовыражения, и не в той жутко регламентированной форме, что утвердилась в сталинское время. Обмен мыслями, мнениями реально необходим мыслящему человеку. Поскольку государство проблему игнорировало, за дело взялась самодеятельность – благо опыт стенгазеты имелся почти у каждого нашего человека. Наступает эпоха самиздата.

Первой ласточкой «самиздатовской» литературы в 1961 году стал рукописный журнал «Феникс», составленный Юрием Галансковым. Почти сразу, в 1962 году, этот сборник был уже опубликован на Западе, в журнале «Грани», № 52. Довольно оперативно… [222] 19 января 1967 г. Галансков был арестован; 12 января 1968 г. вместе с А. Гинзбургом, которому он помогал в работе над «Белой книгой» о процессе Синявского-Даниэля (Дело Гинзбурга и Галанскова), был приговорён к 7 годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в лагере 17-а в Мордовии. Умер в лагерной больнице от заражения крови после операции.

В самиздате публиковались художественные произведения, политические манифесты, различные выступления деятелей искусства, которые отказывалась публиковать официальная печать. Так, в ноябре 1962 года, массово разошелся текст выступления режиссера М. Ромма против антисемитизма. Им восхищались, перепечатывали, распространяли… Уровень вызвавшего восторг публики выступления можете оценить сами: «Вот у нас традиция: два раза в году исполнять увертюру Чайковского “1812 год”. Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ярко выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу… Зачем советской власти под колокольный звон унижать “Марсельезу” – великолепный гимн Французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна?.. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы, когда было выдумано слово “безродный космополит”, которым заменялось слово “жид”» (74). Здесь мы видим квинтэссенцию либеральной идеи: неприятие русской истории и культуры («дурная увертюра») плюс восторженная оценка Запада (французский гимн – «великолепный», а русский – «черносотенный»); просматривается неприятие восстановления имперскости России, и – что касательно последнего предложения – обычное передергивание фактов.

Тем не менее, самиздат некритически воспринимался как некое неподцензурное «свободное слово», а «свободное» – значит, истинное. Сегодня схожую функцию пытаются усмотреть в существовании интернета, в движении блогеров, и многие в это тоже верят. Наилучшим объектом для управления человеческим восприятием являются именно интеллектуалы – не только из-за предсказуемости их мировоззрения, но и благодаря высокомерному чувству своей якобы неуязвимости. Чем пользуются действительно умные и циничные люди.

О неподцензурной литературе своей молодости вспоминает А. Козлов: «Эти листочки (самиздатовская литература – К.К. ) попали ко мне… когда я уже созрел для внутренней эмиграции и уже начал понимать, что они во многом неправы, в первую очередь, в оценке джаза и вообще Америки». Что же подвигнуто молодого джазмена на такое радикальные выводы, как «внутренняя эмиграция»? Следует пример самиздата от Козлова: «Осел-стиляга, славный малый,/ Шел с бара несколько усталый/ Весь день он в лиственном лесу/ Барал красавицу-лису» (75).

«Борал», или «барал» на жаргоне стиляг понимаете что? И смех, и грех…

Зато приговор В. Ерофеева пышет уже откровенной ненавистью: «Я понимал, что комсомольцы из горкома и есть враги, которые захотят у меня мои тетрадки. Они же сказали, когда исключали меня из комсомола за любимого Ницше, что я страшнее убийцы. Потом я видел этих комсомольцев в заграждении вокруг Успенского собора на Пасху» (76). Не эти ли знакомые образы мы встречаем в поэме «Москва – Петушки»: «…а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной – рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка – серпом по яйцам…»

«Ничего, ничего, Ерофеев… Талифа куми, как сказал спаситель, то есть – встань и иди».

Вот этот момент – встать и упрямо идти – против давящей системы, а порою и против собственной страны, стал лейтмотивом всего диссидентского движения.

Во взаимодействии с заграницей диссидентами постепенно отрабатывалась система максимального воздействия на аудиторию и получения мощного общественного резонанса от протестных акций. Многие публиковали свои письма протеста не только в самиздате, но и в западных газетах, после чего они ретранслировались обратно на СССР «Голосом Америки», «Би-Би-Си», радио «Свобода» – процесс психологической войны между властью и интеллигенцией не оставался без внимания наших оппонентов в холодной войне. Ф. Бобков: «Картины художников-модернистов, нередко слабые, скупались (на Западе) оптом и в розницу. Вокруг их имен создавался “бум”. Конечно же, немедленно вызывавший ответную реакцию: выставки модернистов запрещались, а это, в свою очередь, порождало протест в обществе. Никто не желал идти на компромисс. На улицах и в других местах возникали демонстрации, на которых выступали художники-авангардисты, заявляя, что власти душат их искусство, не давая развиваться новым направлениям, которым, безусловно, принадлежит будущее» (77). Глупость власть имущих нередко приводила к прямым столкновениям, как, например, во время легендарной «бульдозерной выставки» 1974 года. Указание снести выставку бульдозерами поступило из Черемушкинского райкома партии, секретарем которого в то время был некий Б. Чаплин. Этот дикий вандализм остановили, но немало картин было погублено. Имиджевые потери неисчислимы.

Можно вспомнить и «Самое молодое общество гениев»– СМОГ. «Смогисты» начали бунтовать в Москве еще в 1965–1966 годах. Многотысячные аудитории собирали их поэтические выступления. Пытались они проводить и политические акции. Среди них босая демонстрация к западногерманскому посольству; был и список «литературных мертвецов», прибитый к двери Центрального дома литераторов. Вождем их был некий Леонид Гурбанов, умерший в возрасте 37 лет от последствий алкоголизма. Но мало кто знает, что из рядов СМОГа вышли знаменитые диссиденты Владимир Буковский и Вадим Делоне (кстати, приятель В. Ерофеева). Числилась на их счету и демонстрация в поддержку Синявского/Даниэля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Константин Кеворкян - Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции]](/books/1072097/konstantin-kevorkyan-fronda-blesk-i-nichtozhestvo-so.webp)

![Константин Кеворкян - Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники [litres]](/books/1060573/konstantin-kevorkyan-chetvertaya-vlast-tretego-rejh.webp)

![Константин Кеворкян - Братья и небратья. Уроки истории [litres]](/books/1078714/konstantin-kevorkyan-bratya-i-nebratya-uroki-istor.webp)

![Константин Калбазов - Сверкая блеском стали… [litres]](/books/1082348/konstantin-kalbazov-sverkaya-bleskom-stali-litres.webp)