Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К числу первооткрывателей мы с полным правом можем причислить и зачинателей советской мультипликации, шедших в новых условиях неизведанным, непроторенным путем, открывших в разных сферах и жанрах своего искусства совершенно новые горизонты. Невозможно пройти мимо того факта, что у истоков советской мультипликации стояли такие титаны искусства нового мира, как Владимир Маяковский и Дзига Вертов, хотя и не создавшие значительных произведений рисованного кино, но высоко ценившие возможности этого вида киноискусства.

Владислав Старевич „Райнеке-Лис"

Маяковский, поэтике которого мультипликация была чрезвычайно близка, пробовал ее средствами „одушевить“ свои сатирические плакаты „Окон РОСТА “ [20] См. об этом: И. Иванов-Вано, "Советское мультипликационное кино", М… 1962, стр. 9.

, а в своих киносценариях широко применял приемы художественной выразительности, связанные со специфическими возможностями мультипликационной образности [21] См. об этом подробнее в статье С. Юткевича "Маяковский на экране" (Опыт мультипликационной экранизации пьесы "Баня"). — Сб. "Вопросы киноискусства", М… "Наука". 1964, № 8. стр. 94.

.

Дзига Вертов, как известно, активно провозглашавший и воплощавший а своем творчестве принципы „киноправды“ и противопоставлявший документальность всевидящего киноглаза „возвышающему обману“ художественного вымысла, тем не менее проявлял огромный интерес к мультипликации, искусству „безграничной фантазии“. Он первый вместе с оператором И. Беляковым, художниками А. Бушкиным и А. Г. Ивановым начал работать над мультфильмами и включил мультипликацию в свой журнал „Киноправда“. Таким образом, с первых своих шагов искусство мультипликации было у нас неразрывно связано с политической проблематикой, с публицистикой, со злобой дня, с сатирическим политплакатом и газетной карикатурой.

Пример Дзиги Вертова и его сподвижников (особенно А. Бушкина), их начинания в области нового, мультипликационного кино пробудили интерес к этому искусству, привлекли к нему внимание художников Н. Ходатаева, 3. Комиссаренко, Ю. Меркулова. Несмотря на скудные средства и технические возможности, они начали смело экспериментировать, создав такие картины, как мультпародия „Межпланетная революция“ и чрезвычайно широкий и многоплановый по своему замыслу фильм „Китай в огне“, посвященный труду и революционной борьбе китайского народа. В работе над этим фильмом приняли участие молодые художники И. Иванов-Вано, В. Сутеев, В. и 3. Брумберг, О. Ходатаева и другие, навсегда связавшие своё творчество с судьбами советской мультипликации и ставшие затем видными ее мастерами.

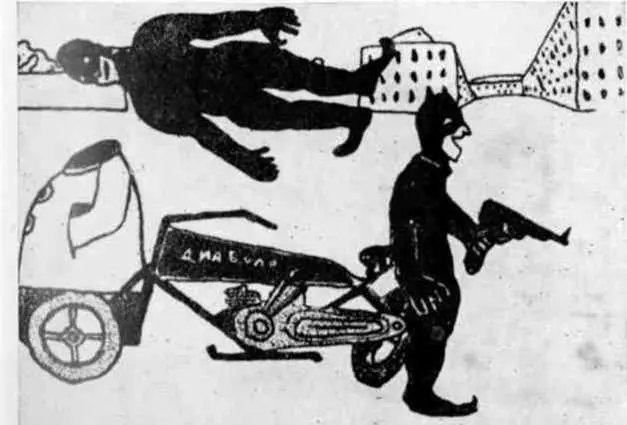

Дзига Вертов. „Юморески“. Художники А. Бушкин и И. Беляков

Одним из зачинателей советской мультипликации был и А. В. Иванов, создавший в 20-годах целую серию небольших публицистических мультфильмов — политшаржей и политплакатов, немало сделавший для разработки и утверждения этого актуального боевого жанра. Над подобными же фильмами, посвященными злободневным вопросам международной политики, работали Ю. Меркулов, Н. Ходатаев, Д. Черкес, И. Иванов-Вано. Они нередко использовали как основу разрабатываемого типажа образы политической карикатуры Моора, Дени, Черемных, Б. Ефимова.

В 20-е годы начинает активно развиваться и детская мультипликация, представленная такими, например, талантливыми фильмами, как „Каток“ Д, Черкеса и И. Иванова-Вано, „Тараканище“ А. В. Иванова по сказке К. Чуковского, „Самоедский мальчик“ Н. Ходатаева, О. Ходатаевой, В. и 3. Брумберг. Эти фильмы следует отнести к числу наиболее ярких и стилистически оригинальных произведений мультипликации тех лет.

Дзига Вертов. „Советские игрушки“. Художники А. Бушкии и А. Иванов

Куклы впервые в советской мультипликации появились в фильме „Приключения Болвашки“, созданном режиссером и оператором Ю. Желябужским в 1927 году. Вслед за ним последовали „Мойдодыр“, „Приключения китайчат“ — фильмы режиссера М. Бендерской, которая была кукловодом у Ю. Желябужского. Много сделал для развития объемной мультипликации режиссер Ю. Меркулов, утвердивший жанр злободневного кукольного агитфильма.

Наиболее значительные произведения, не потерявшие до сих пор своей художественной ценности, во многом определившие основные позиции и жанрово-стилистические русла развития советской мультипликации и, более того, ее международный авторитет, были впервые созданы в 30-х годах. Это, например, рисованный фильм „Почта“, поставленный талантливым художником — иллюстратором детской литературы М. Цехановским. В стилистически оригинальной экранной трактовке стихотворение С. Маршака — одно из любимейших произведений детей — приобрело особую эмоционально-ритмическую выразительность. Фильм тонко сочетал вымысел и условность рисованной мультипликации с поэзией и правдой современной темы. Он представляет собой счастливый пример верного и бережного кинематографического прочтения литературного первоисточника. „Немой“ вариант картины, появившийся в 1929 году, был через год с большим мастерством и изобретательностью озвучен. Движение различных видов транспорта, которыми пользуется почта, — самолета, поезда, парохода — выразительно передано шумами. Это был первый советский звуковой мультипликационный фильм. Он стал событием в истории нашей мультипликации, получил известность за рубежом, привлек внимание советской и иностранной печати.

Михаил Цехановский „Почта“

После „Почты“ выразительные возможности, которые дает синтез изобразительного и музыкального образа в мультипликации, вызвали особый интерес М. Цехановского. Он ставит сугубо экспериментальный немультипликационный фильм „Пасифик“ (1931), в котором стремится найти изобразительные эквиваленты к симфонической поэме Онеггера, а затем обращается совместно с Д. Шостаковичем к замыслу — создать фильм по пушкинской „Сказке о попе и о работнике его Балде“. Смело экспериментируя, режиссер исследовал еще не раскрытые богатейшие выразительные возможности рисованного фильма. Фрагменты этой, к сожалению, оставшейся незаконченной картины говорят о самобытности и реалистической направленности творческих поисков ее авторов. Фильм, однако, не получил поддержки, и прекращение работы над картиной студией „Ленфильм“ надолго толкнуло М. Цехановского в русло широко признанной в то время и некритически воспринимаемой технологии и эстетики американского рисованного кино.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: