Николай Бирюков - Буржуазное телевидение и его доктрины

- Название:Буржуазное телевидение и его доктрины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бирюков - Буржуазное телевидение и его доктрины краткое содержание

Буржуазное телевидение и его доктрины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поступления Ай-Ти-Ви за счет рекламы постоянно растут. Если за 1955 год, первый полный год существования коммерческого телевидения, реклама принесла ему 4,8 миллиона долларов дохода, то в 1960 году этот доход уже составил 160 миллионов, а в начале 70-х годов возрос до 240 миллионов долларов, превысив соответствующие доходы от рекламы всей английской прессы. Английское правительство установило 25-процентный налог на доходы коммерческого телевидения [109] Т. Green. Op. cit., р. 85.

.

Рост финансового могущества Ай-Ти-Ви побуждает его деятелей к переходу в наступление на позиции конкурирующей с ними Би-Би-Си. В 1971 году управляющие директора компаний «Ассошиэйтед телевижн» и «Темза» выдвинули перед правительством Англии предложение о предоставлении коммерческому телевидению права иметь вторую программу, как и Би-Би-Си. Предложение мотивировалось необходимостью обеспечить «достаточное количество информации и развлечения». Было подсчитано, что для проведения вещания по второму каналу Ай-Ти-Ви потребовалась бы сумма в размере 36 миллионов долларов. Такие расходы не составляют проблемы для коммерческого телевидения. Это предложение в начале 70-х годов не было реализовано. Но сам факт его выдвижения свидетельствует об усилении борьбы в Англии между организациями, представляющими разные системы вещания, и о наступательной тенденции со стороны коммерческого телевидения.

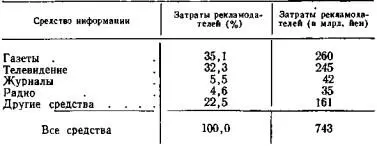

Огромные суммы на оплату телевизионной рекламы затрачивают японские монополии. Это подтверждается следующими данными за 1970 г. [110] Japan NAB Handbook, 1972, р. 21–25.

:

Сравнение с соответствующими данными за 1960 год показывает значительное увеличение доходов телевидения и газет за счет рекламы и некоторое сокращение поступлений от этого источника на радио и в журналы.

Самыми крупными рекламодателями в Японии являются: пищевая промышленность (60 миллиардов йен), машиностроительная (40 миллиардов йен), а также медицинская, косметическая, текстильная отрасли индустрии, страховые компании, зрелищные предприятия и т. д. Все вместе они обеспечивали в начале 70-х годов коммерческое телевидение Японии общим доходом почти в 700 миллионов долларов, что значительно превышало доходы коммерческого телевидения любой другой страны, кроме США.

В Японии не существует официальной регламентации относительно того, сколько вещательного времени может быть уделено рекламе. По традиции установилось, и в целом станции придерживаются этого правила, что объем рекламы на телевидении не должен превышать 10 % всего вещательного времени. Однако в «прайм тайм» разрешалось доводить время, отведенное рекламе, до 10 минут в час. Новые попытки оправдать стремление телекомпаний к получению сверхбарышей были отвергнуты японской общественностью.

Будучи вынужденными учитывать национальные особенности характера японцев, коммерческие телекомпании дают рекламу не в столь назойливой форме, как в США. Например, если рекламируется стиральная машина, то на экране показывают не столько саму машину, сколько миловидную домашнюю хозяйку, ухаживающую за комнатными цветами в то время, как- машина работает. В отличие от США на японском коммерческом телевидении отсутствует постоянная реклама лекарств от головной боли, желудочных расстройств и т. п. Вместо этого японцы слушают классическую музыку, исполняемую на отличной аппаратуре фирм «Сони» или «Хитачи», которые таким путем и рекламируют свою продукцию.

Вместе с тем японские телевизионные компании применяют такие методы рекламы, которые хотя и своеобразны, но вряд ли могут быть признаны способствующими усвоению аудиторией передаваемой программы. Так, например, значительная часть рекламы передается на английском языке. При этом текст рекламы, не прерывая основной программы, просто накладывается на нее. Бойкие призывы «Летайте на самолетах японской авиакомпании», «Смотрите цветные фильмы Сакуры», «Пейте сладкое вино» вызывают реакцию телезрителей, ничего общего с содержанием идущей в данный момент эфирной программы не имеющую. Также неуместно выглядят надписи на нагрудном карманчике ведущего в момент сообщения им краткого содержания последующих новостей. Эти надписи означают имя или название фирмы спонсора данной программы. Так вольно или невольно организаторы передач японского коммерческого телевидения признают, «кто платит за песню», чьими руками направляется телевизионная пропаганда в Японии.

Влияние, которое оказывает монополистический капитал на деятельность телевидения, отнюдь не ограничивается механизмом передачи коммерческой рекламы. Все большее воздействие на работу телевизионных служб оказывает буржуазное государство. Государственное регулирование телевидением в капиталистических странах усиливается по мере возрастания роли телевидения в системе массовой информации. Господствующий класс рассматривает телеорганизации как важнейшую составную часть своего идеологического аппарата. Проследим это на некоторых примерах.

Так, в конце 60-х — начале 70-х годов в США все более открыто стала проявляться тенденция к усилению влияния правительственной администрации в отношениях с телевидением. Это влияние осуществлялось по двум каналам: через Федеральную комиссию связи и посредством спецслужб при президенте. Оба канала оказывали государственное воздействие на развитие телевидения как одной из отраслей связи. Связь наряду с транспортом, электроэнергетикой, газоснабжением и т. п. представляет собой важное подразделение инфраструктуры США, т. е. комплекса отраслей и предприятий, обеспечивающих необходимые условия для всего общественного производства.

Известно, что в условиях научно-технической революции роль инфраструктуры в развитых капиталистических государствах возрастает, ибо она обеспечивает функционирование всей системы материального производства страны. В то же время внутри самой инфраструктуры повышается значение средств связи. Так, например, доля связи в текущих капитальных вложениях в производственное оборудование по отношению к капиталовложениям всего основного производственного фонда частного сектора экономики США, составлявшая в 1950 году 5,6 %, в 1970 году возросла до 12,5 %.

Государственное воздействие на развитие отраслей связи в США означает регулирование уровня тарифов, осуществление административного контроля за текущей деятельностью функционирующих компаний и учреждение новых путем выдачи (или лишения) лицензий, субсидирование образовательного телевидения и радиовещания. Все эти функции принадлежат ФКС, которая наподобие аналогичным комиссиям по другим отраслям (например, по делам торгового флота, по атомной энергии и другим) относится к числу федеральных регулирующих органов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: