Александр Архангельский - Человек в истории

- Название:Человек в истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094553-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Архангельский - Человек в истории краткое содержание

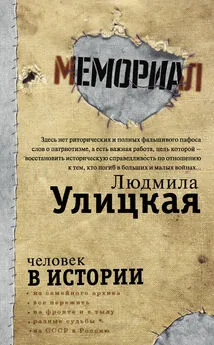

Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель которой — восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой государственного террора».

Человек в истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так вполне рядовая предновогодняя история вырастает в собирательный образ времени: «Моей маме однажды повезло. Очень редко, но бывало, что товар «выбрасывали» без талонов. Мама рассказывала, что под Новый год выбросили партию шампанского без талонов. Она несколько часов простояла в очереди на морозе, чтобы заполучить бутылочку шампанского на праздник, но когда подошла очередь, ей просто-напросто не поверили, что она совершеннолетняя. Пришлось возвращаться домой за паспортом и снова выстоять очередь. Но оказалось — и это была большая удача, что ей все же удалось купить даже не одну бутылку шампанского. И это называлась счастливая жизнь народа, о которой везде говорилось тогда? Если честно, я не понимаю этого». Так и хочется сказать автору — пожалуйста, не понимай таких вещей и дальше, держи глаза открытыми и сердце живым, не поддавайся соблазнам примирения со злом и его оправдания всякими там «такое было время», «а у нас так всегда», «такой менталитет народа» и т. п.

Интересно, что практически ничего такого нет на страницах наших учебников, даже в недавно появившихся наконец-то главах об истории повседневности, где все приглажено и отфотошоплено в духе «старых песен о главном». И получается, что как в древней Руси былины были своеобразным «народным учебником истории» (по выражению академика Б. Д. Грекова), так в современной эту роль могут играть в том числе и присланные на мемориальский конкурс работы. Читайте их!

Кто придумал «перестройку»,

или Жизнь работников бюджетной сферы в 1980–1990-х годах

Ольга Регулярная

г. Няндома, Архангельская область

Все наши собеседники «родом из СССР». Школы и вузы они закончили еще в «застойное» советское время, а в самостоятельную жизнь вступали уже на рубеже 80–90-х годов ХХ века, в эпоху рыночных реформ. Именно этот период для многих оказался наиболее тяжелым. Начавшийся в 1985 году и связанный с именем нового генерального секретаря КПСС М. С. Горбачева период советской истории принято называть перестройкой.

Перестройка, перестройка,

Вся я перестроилась,

Я в директора влюбилась

И к нему пристроилась!

Так частушкой начала свой рассказ Ольга Станиславовна Борган (1960 г. р.) о перестройке. В 1985 году, после окончания театрального отделения Культпросветучилища в Архангельске, она прибыла по распределению в Отдел культуры Няндомского района. Как говорит Ольга Станиславовна, до 1985 года их деятельность контролировал отдел пропаганды и агитации райкома КПСС. Контроль был жесткий. Например, когда готовили какое-либо городское массовое мероприятие, перед членами отдела пропаганды и агитации нужно было показать все наработки и сценарий к мероприятию. Каждую строчку сценария читали и подробно расспрашивали, зачем то или иное в этом сценарии. Часто говорили, что это читать нельзя, а это петь нельзя. Запрещались те частушки, в которых усматривались намеки на критику руководства и власти. Но даже после тщательного корректирования сценария Ольга Станиславовна многое включала в программу обратно. «Делали хитро, один экземпляр сценария отдавали на проверку, а другой, который реализовывали и воплощали в жизнь, оставляли у себя». Как ведущую, Ольгу Станиславовну перед праздником два-три раза прослушивали, чтобы ничего лишнего она не сказала, никаких шуток не отпускала, и даже импровизация не приветствовалась.

Еще одним направлением работы отдела культуры являлись выступления агитационных бригад. В них участвовали все желающие, это были люди разных профессий и возрастов, в основном комсомольцы. С агитбригадой обычно ездили на посевную, сенокосы, на фермы. Работников на фермах не хватало и поэтому во время уборочной после выступления артисты-агитаторы тоже брали в руки грабли или тяпки.

У Ираиды Васильевны Мозгалевой к концу 1980-х уже была семья и двое маленьких детей. Работая в библиотеке, она отмечала, что с началом перестройки на людей обрушился шквал неслыханной информации. Ей запомнились телепередачи «Взгляд» с Владом Листьевым. В них говорили о проблемах, которые раньше замалчивались.

Также стали появляться произведения, ранее запрещенные: «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова, «Жизнь и судьба» В. С. Гроссмана, «Реквием» А. А. Ахматовой, «Софья Петровна» Л. К. Чуковской, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, а также произведения А. И. Солженицына и В. В. Набокова. Школьникам стали давать для чтения книги авторов, о которых люди более старшего поколения и не слышали. В библиотеку поступали журналы, например, «Новый мир» и др., в которых раскрывались «белые пятна истории». У Ираиды Васильевны возникало чувство обманутого человека. Столько лет она не знала всей правды о жизни своей страны. Библиотеку в годы перестройки посещало очень много читателей. У людей на подписку денег не хватало, и читать свежие газеты и журналы они приходили в библиотеку.

Курс на «гласность» тоже был провозглашен на XXVII съезде КПСС в 1986 году. Как говорил М. С. Горбачев: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении». И, как отмечали наши собеседники, в результате воздействия новой информации у людей складывалось представление о том, что сейчас, когда стали известны многие негативные моменты истории, подобное не повторится. С преподаванием истории складывалась сложная ситуация, так как учебники изменились не сразу и их содержание совсем не соответствовало той информации, которая появлялась в газетах и журналах.

Ольга Павловна Кузнецова, учитель математики школы № 3, вспоминает, что начало перестройки повлекло изменения в работе: «На работе перестройка заявила о себе большей свободой, избавлением от лишних бумаг. В свободной форме разрешили писать планы уроков, разрешили использовать конспекты уроков за прошлый год. Количество собраний сократилось. Остались только педсоветы и открытые партийные собрания. Первоначально ощущалась какая-то новизна, повеяло переменами, но потом они сошли на нет… Я являлась членом КПСС, понимала, что, не будучи членом КПСС, невозможно попытаться сделать карьеру. Но в конце 80-х я вышла из КПСС».

Вступить в КПСС предлагали и Ольге Станиславовне Борган. Но она в коммунизм попросту не верила. Ей претило то, что для многих членство в партии являлось возможностью иметь какие-то льготы. И когда ее вызвали в партком, на предложение о вступлении в КПСС, она ответила, что вступать не будет. Уже активно шла перестройка, и это восприняли довольно спокойно. «После путча 1991 года, — говорит Ольга Станиславовна, — многие учителя стали выходить из КПСС. Даже самые ярые коммунисты стали оставлять свои билеты на партсобраниях. Многие после выхода из партии были рады этому, так как посещать собрания больше не придется, платить ничего будет не надо, да и ответственности становилось меньше». А раньше членство в партии давало много привилегий, например, когда на школу выделяли дефицитные импортные вещи (обувь и одежду), их в первую очередь получали члены партии, а потом остальные работники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Архангельский - Русофил [История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим] [litres]](/books/1064943/aleksandr-arhangelskij-rusofil-istoriya-zhizni-zhor.webp)