Лариса Буракова - Почему у Грузии получилось

- Название:Почему у Грузии получилось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн Иванов Фербер

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4295-0012-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Буракова - Почему у Грузии получилось краткое содержание

Почему у Грузии получилось - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Реформа лицензионно-разрешительной системы

Закон «О лицензиях и разрешениях» был принят 24 июня 2005 года после почти полугодового обсуждения.

По словам Лили Бегиашвили, заместителя министра по координации реформ в 2005 году, это была ключевая реформа: «Без нее невозможно было осуществить остальные. Если чтобы начать бизнес и быть экономически активным, все равно требуется получить какую-то справку или разрешение, то все остальные изменения просто лишены всякого смысла».

Административную часть выдачи лицензий необходимо было сделать систематичной и простой, упразднить лишние разрешения и тем самым ликвидировать колоссальный источник коррупции.

Премьер-министр Зураб Жвания доверил эту реформу Кахе Бендукидзе, который вместе со своими заместителями поочередно встречался с представителями различных министерств, департаментов, выдающих лицензии, – всего таких органов было около тридцати.

Далеко не всем удавалось объяснить, зачем нужен тот или иной разрешительный документ: особенно тяжело придумывались объяснения, например, для лицензии на скотоводство, пчеловодство или на создание рыбной фермы.

«Вы бы видели их лица, когда Каха им в глаза говорил, что эта лицензия не нужна. Да люди жили на этом: у них были низкие зарплаты, зато они выдавали лицензии», – вспоминает Бегиашвили.

Больше всего лицензий и разрешений выдавало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – около пятисот. Чтобы зарегистрировать свои фермы, люди стояли в очереди по восемь-девять месяцев.

«Например, если у тебя в селе была ферма на сто кур или двадцать свиней, ты обязательно должен был взять природоохранное разрешение. Конечно, никто этого не делал. Поэтому любая надзорная служба могла прийти в любую деревню и оштрафовать крестьянина, но чаще всего брали взятки», – рассказывает Звиад Чеишвили, в 2005 году занимавший должность руководителя отдела лицензий и разрешений Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов.

После реформы стало известно несколько интересных случаев. Один из них был связан с отменой лицензии на экспорт металлолома. Вспоминает Бендукидзе: «Есть такой бизнес: открывают небольшие пункты по приему лома у населения. По закону, регулировавшему экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, на такую деятельность надо было получить лицензию. А это занимает время. Кто-то ее получал месяца за полтора, а кто-то немедленно, но за это приходилось отстегивать определенную сумму. Этим занимались какие-то люди прямо у меня в министерстве, начальник соответствующего департамента ездил на Brabus [211]. Я его, естественно, уволил, передал дело в прокуратуру.

Но потом выяснилась еще одна вещь. Когда мы отменили лицензирование, те, кто занимался этим бизнесом, оказались вне налогового поля. И потому их кто-то постоянно норовил “подоить”. И тогда мы ввели небольшой сбор [акцизный налог на экспорт черного и цветного металлолома] – 28 долларов с тонны. Это и необременительно, и бизнесмены стали платить налоги, и, когда кто-то с них требовал деньги, они говорили: “Вот, у нас налог заплачен”. Они и до этого ничего противозаконного не делали, но это нигде не было удостоверено, и находились люди, которые этим пользовались».

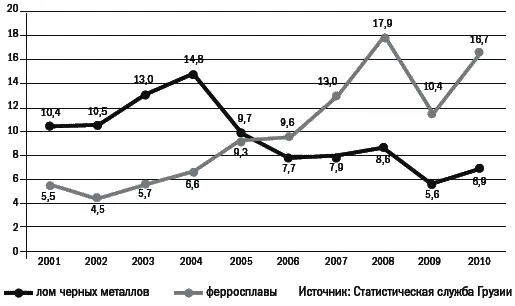

В начале 2000-х металлолом был основной статьей грузинского экспорта, и это служило поводом для частых и, вероятно, вполне правомерных насмешек. «Что сказать об экономике страны, основная статья экспорта которой – металлолом? У нее явно богатое прошлое и несладкое настоящее» – такими словами начиналась статья о Грузии в российском аналитическом журнале Smart Money в конце 2006 года [212]. Впрочем, 2006-й стал первым годом, когда металлолом уступил это своеобразное первенство ферросплавам. Страна перестала жить, распродавая остатки, а экономика начала опираться на собственное производство.

В последнее время правительство было вынуждено пойти даже на крайне нелиберальные меры – повысить ставки акцизного налога на экспорт лома с 28 до 48 долларов за тонну в ноябре 2009 года [213]и с 48 до 65 долларов за тонну в августе 2010 года [214]. Металлолом стал необходим заработавшим местным предприятиям – Руставскому и Кутаисскому металлургическим заводам.

Удельный вес в экспорте, 2001–2010 гг. (%)

Источник: Статистическая служба Грузии

Была и такая парадоксальная ситуация, когда лицензирующий орган сам был игроком этого рынка. Например, чтобы открыть собственный центр по прогнозированию погоды, надо было получить лицензию у гидрометеорологической службы. Неудивительно, что лицензия была выдана только одна. Порой лицензирование применялось как средство защиты «своих» компаний от новых игроков в отрасли. Геологическая сфера, например, была фактически монополизирована чиновниками этой отрасли. Продолжает рассказывать Чеишвили:

Это было ремесло для очень узкого круга. И не многие шли в институт по этой специальности, потому что потом было практически невозможно устроиться. Когда мы расформировали автономный геологический департамент и создали небольшую службу из шести человек, которая консультировала правительство, то навели справки в Грузинском техническом университете о выпускниках геофака. Выяснилось, что трое молодых ребят, которые за пару лет до этого закончили вуз на «отлично», не работали по специальности – выпекали хлеб или помогали родителям собирать виноград. Теперь все трое прекрасно работают по специальности, идут вверх по карьерной лестнице. До этого у них такой возможности просто не было.

Пожалуй, ресурсопользование было самой невнятной сферой лицензирования. Официально получение лицензии не оплачивалось, зато это было благодатной почвой для коррупции: устраивался конкурс, и предпочтение отдавалось той компании, которая предложила самый лучший «инвестиционный пакет».

Выходя за рамки лицензионно-разрешительной реформы, стоит упомянуть о том, что с течением времени проблема закрытости геологической отрасли решилась самым кардинальным способом. До реформы в Департаменте геологии было непросто получить сведения, а геологические заказы распределяли между собой четыре-пять лицензионных фирм.

«Информация о всех возможных природных ресурсах Грузии, собранная еще во время Советского Союза, была сосредоточена в Департаменте геологии, – вспоминает Давид Чантладзе, в 2007 году министр охраны окружающей среды и природных ресурсов. – Мы же решили перевести все в электронный формат и выложить в Интернет и обратились за помощью к европейским специалистам. Когда я посмотрел на результат глазами непрофессионала, инвестора, который хочет вложить деньги в Грузию, система мне показалась сложноватой. Тогда по моей просьбе Михаил Авалиани, юрист по образованию, сделал такую программу, которая своей простотой меня потрясла. Мы создали очень прозрачную и очень легкую в обращении систему. Любой инвестор из любой точки мира, просто заходя на сайт sic.gov.ge, может просмотреть, где какие природные ресурсы находятся, список уже лицензированных объектов, сколько лет действительна лицензия и т.д. Это было огромное достижение: за такую информацию платили большие деньги, а мы этот источник коррупции просто ликвидировали».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: