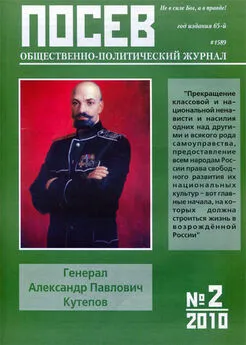

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Его оживленные лекции о средневековье требовали сосредоточенности и всего внимания – их следовало не только слушать, запоминать, я их постоянно тщательно записывал. Просто не хотелось упускать его формулировок, его толкования событий истории Руси, я ловил его далеко не тривиальные утверждения, не очень совпадавшие с «генеральной линией». Когда не получалось «быть» у него на лекции, мы стремились «иметь» конспект. Энциклопедически образованный ученый, Кобрин подчинял нас единственно справедливой зависимости на свете – власти знания. Он говорил: «Наука – вот непреходящая ценность!»

Некогда он провел консультацию и высказал ряд новых оценок, за что некоторые «поплатились», когда попали на экзамен к иным преподавателям, не знавшим, что предводитель восставших Иван Болотников был разорившимся дворянином, а не «классово-близким». Владимир Борисович читал лекции, ориентируясь на лучшего, отличного студента, и эта «ставка на сильного» явно противоречила давней, а нынче еще утрированной усредненности методических требований, чтобы «троечник понял», своей высоконаучной манерой преподавания он поднимал нас. Старшекурсник Сергей Козленко на одном из капустников на весь истфак заявил: «Кобрин – самый научный и самый популярный!».

Тогда нам казалось, что В.Б. весело подмигивал, а у него был небольшой, его никак не портящий тик. Пересказывая во время лекций тот или иной эпизод исторического повествования, он в исторической ткани старался находить комические эпизоды, при этом мы, «первачки», еще точно не знали, когда надо начинать смеяться, но с годами обучались его блистательной иронии. Он высмеивал многочисленные около– и псевдоисторические фолианты тогдашних корифеев, имен которых мы уже и не вспомним, объясняя, почему эту дешевую пошлость издают тысячными тиражами. Его замечания воспитывали в нас вкус к исторической и вообще науке, к литературе и искусству, к театру и кино. Но переставал «острить», становился серьезным, бледнел и мрачнел, когда речь заходила о пролитой крови… Поговорка «про покойников – лучше хорошо, или ничего!», – не касается историков, постоянно говорил Владимир Борисович.

Был ли он замечательным лектором? Несомненно. Однако он не был краснобаем и записным балагуром, безостановочно несущим поток откуда-то выхваченных фраз. Божией милостью ученый, Кобрин читал свой авторский курс истории Древней Руси, а также вспомогательных исторических дисциплин не по чужим учебникам, а по результатам своих собственных изысканий, поэтому его лекции, выгодно отличались от многих, многих других отсутствием «общих мест» и методических банальностей.

Вскоре я убедился, что он знал буквально все про нашу историю, поэзию и прозу... Он любил цитировать хорошие стихи, многих великолепных, нам не ведомых строк тех поэтов, которых не «проходили» в школе, и не печатали издательства... Читал нам, не на лекции, ироничные стихи запрещенного Наума Коржавина:

Был ты ликом довольно противен,

Сердцем подл, но не в этом суть,

Исторически прогрессивен

оказался твой жизненный путь!

В домашней обстановке он читал суровые строки изгнанника Александра Галича, подчеркивая, его сознательное членство в сверх запретном НТС:

Он выходит на место лобное,

«Гений всех времен и народов!»

И как в старое время доброе

Принимает парад уродов!

Кобрин обожал А.К. Толстого и часами цитировал нам его иронические стихи:

Земля наша богата,

Порядка в ней лишь нет.

Читал недоступного и не издаваемого тогда «эмигранта» Сашу Черного:

Лить душистый мед искусства

в бездну русской пустоты…

Кобрин совершенно артистически мог по-украински цитировать «Энеиду» Ивана Котляревского или стихи Тараса Шевченко: «Думы, мои думы…». Перед Пушкиным он благоговел, и нас учил такому же отношению к гению, против звенящей поэзии которого нам поголовно была сделана профилактическая «прививка» в нашей очень средней школе. А на четвертом курсе я ему читал, запинаясь самиздатского Иосифа Александровича: «Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя…»

О Л.Н. Гумилеве, тогда не разрешенном еще, он как-то точно сказал, хохотнув, что журнал, в котором его печатают надо назвать не «Природа», а «Природа и фантазия». И все. А этого нам было достаточно, чтобы понять: не стоит обольщаться. «Также, как я не верю в священный Кааб, так я не верю во «внеисточниковые знания», – иронически отзывался он о творениях другого «письменника».

В течение нескольких лет Кобрин регулярно вел познавательные радиопередачи на всесоюзном радио, в которых слушателям следовало отыскать ошибки в историческом тексте незатейливого автора Ляписа Трубецкого, названного в честь героя Ильфа и Петрова. Мы слушали передачи, сценарий и текст которых писал Кобрин, и старались не отставать от школьников, которые обнаруживали несуразность появления в контексте «карманов на одежде московита» или «картофеля на Руси в ХVI в.». На всю жизнь осталась привычка отыскивать неправду в деталях исторического повествования!

Он обожал вкусно поесть, сам неплохо готовил и с веселым воодушевлением рассказывал о диковинной пище москвичей, о пареной репе, которую наши предки ели вместо картошки, о том, что такое монастырская уха, сколько «наливов» в древнерусских яблоках отмечено в одном из списков «Домостроя». Он знал всю Москву, все названия, старые и новые, всех исторических улиц, знал, какая их часть находилась в Опричнине, какая – в Земщине, где у царевых черных стражников были «стожки», где они поили лошадей. Он с восхищением рассказывал о князе Святославе, который ел в походах поджаренное на углях мясо. Ссылаясь на В.В. Похлебкина, он увлеченно рассказывал о старинных кабаках и водке на Руси, и откуда она взялась... Мы вместе с ним научились проникать в незапамятные времена, когда в глухих лесах Восточно-Европейской равнины, между Окой и Волгой кочевали славянские и финно-угорские племена: «Чудь начудила и меря намеряла…». Говорил: если бы ему, как князю Владимиру, предстоял выбор веры, он предпочел бы Православие: очень оно красиво!

Он, «наследник по прямой» ученых М.Н. Тихомирова и С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, воспитание которых попросту не позволяло невежливости в научном споре, мог в пух и перья «разбомбить» тот или иной опус противника, но никогда не опускался до «партийных» ярлыков. Он всегда и на лекциях и в разговоре, четко произносил имя, отчество, делал паузу и затем – выговаривал фамилию. Никогда не помню, чтобы даже злейшего научного…, скажем, оппонента, он называл только по фамилии. Кобрин был начисто лишен даже допустимых оскорбительных выпадов в противоборстве с представителями других исторических школ или вне науки находившихся авторов. Меняясь в лице, когда его принуждали говорить о неприятелях, он преставал улыбаться, еще более четко говорил, кто, что и когда заявил, и почему так утверждать некорректно. Во всем показывая образец корректности, он нас, своих студентов, звал по имени и всегда на «вы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: