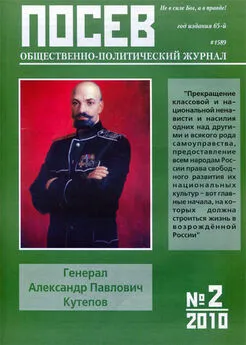

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он нам многократно говорил, даже если бы декабристы победили в 1825-м, то освобождение крестьян все равно состоялось бы только в 1861 году. Он доказывал нам, что существуют объективные законы истории, которых обойти по собственному субъективному желанию невозможно. Не будучи «государственником», он в такой же мере был чужд «анархизма» («знали бы вы, что творилось при батьке Махно на Украине!»). Однако народнический идеал, уцелевший со времен земской интеллигенции, был для него особым критерием в оценках исторических фактов и событий. В оценках «большого террора» или «опричнины» он исходил из точной аксиологии, объясняя, кто в первую очередь попадал под топор державного палача, а кто – во вторую, в третью… И оценка опричнины и сталинских репрессий для него вовсе не начиналась и никак не заканчивалась расправой над «известными боярами», но он всегда обнаруживал безымянную массу погубленных душ, подчеркивая вслед за С.М. Соловьевым: «не произнесет историк слов оправдания такому человеку…». Насилие во всех видах ему было чуждо, по всей вероятности, он был последовательным пацифистом. Именно Кобрин мне рассказал, особом бесстрашии Натальи Горбаневской, которая в 68-м, вышла на площадь с грудным сыном…

Сам отличник, Кобрин рассказывал, что во времена его студенчества (вторая половина 1940-х, описанные у Ю.В. Трифонова в «Доме на набережной» или у А.Ю. Германа «Хрусталев, машину!») он в ночь перед экзаменом, запасался чашкой черного «Мокко», который выпивал, дабы бодрствовать: «Верхом неприличия и нарушения неписаного этикета считалось в эти ночи спать!». Как и все яркие и интересные преподаватели, он не любил экзаменовать, превращая скучную процедуру в собеседование, в котором он интересовался нашим мнением, а не заранее ему одному известным ответом. Испытание обретало особый статус, становилось по-настоящему серьезным и значительным. «Вам, милорд, как стимул для учебы экзамены не нужны, Вы интересуетесь предметом и без подстегивания…». Похвалу я надолго запомнил – эта оценка более серьезная, чем «отлично» в зачетке.

В период стагнации считалось принятым «гордиться» и восхвалять конкурсы в вузы: все эти «7 или 9 человек на место»... Кобрин никогда не преувеличивал «значимости» всех этого вступительного «отбора», отчетливо осознавая, какое число «позвоночников» поместили согласно феодальному непотизму. Однажды он сделал кому-то из болтавших замечание, сурово возмутился: «Вы, те несколько человек, которых сюда приняли «по блату», должны понимать, что сидите в этой аудитории на чужом месте!». Это для меня стало характеристикой эпохи брежневщины и нескольких последующих: ведь буквально все и везде сидели не на своем месте и занимались не своим делом.

В.Б. говорил, что многих юношей зачисляют на истфак исключительно по причине ношения «штанов», а надо бы принимать самых подготовленных. Он брезгливо относился к мужскому шовинизму, ибо сильному полу не часто удается избежать всех ошибок «воспринимающего женского ума». Приводил в пример свою жену Эмму Григорьевну, защитившую столь сложную диссертацию по «мужской теме»: истории кавказского холодного оружия.

Владимир Борисович заявил на самой первой лекции: «В Великобритании Шекспира играют на языке ХVI в., на котором были написаны пьесы, хотя язык с тех пор очень изменился, так и вам предстоит услышать подлинные тексты на древнерусском, а не в пересказе». Он с упоением читал источники, чем и нас увлек: «Откуда есть пошла руськая земля…»... так в источнике! Его подход к истории был языковым, «переходом в прошлое» через язык. Он подчеркивал: знание языка, на котором «пишется история» – важнейшее, что некогда решило и его судьбу. Он владел французским и итальянским, читал по-польски, но выбрал специализацию по русской истории, ибо только носители языка способны познать прошло своей страны.

Со временем я выбросил все свои студенческие тетрадки, в которых старательно записывал лекции. Лишь одна тетрадь в вишневом коленкоровом переплете от той поры осталась, ее нельзя утратить. И не по сентиментальным соображениям, все прагматично: этими записями и сейчас, после стольких теоретико-методологических и аксиологических рывков, скачков и метаморфоз смело можно пользоваться. В вишневой тетрадке нет ничего того, чего следует избегать и неловко вспоминать, там все по делу, необходимые цитаты из источников приведены к месту. На мой, никак не объективный, вполне заинтересованный взгляд, этот конспект может сравниться с надписью на мемориальной доске: «В этом доме с такого-то по такой-то жил выдающийся историк второй половины ХХ века». Знания, которые мы у него получали по нашему весьма «скоропортящемуся» предмету, не устарели за время нашей более чем тридцатилетней преподавательской работы.

Он был гигантской фигурой в нашем образовании: мы, студенты его семинара, его уважали, цитировали и копировали его манеры, его слова, ссылались на его высказывания, его афоризмы тиражировались нами. Сколько лет мы рассказываем историю нашим ученикам под его влиянием. От Кобрина мы узнали самый настоящий способ познания существа предмета из уст в уста, как в средневековых высших школах, будто оказались в Восточной Европе до Франциска Скорины и даже Иоганна Гуттенберга. Когда меня, молодого учителя, донимали вопросами дотошные ученики, можно было из приемной директора школы позвонить к нему домой и, извинившись за нахальство, спросить: «Владимир Борисович! Были у славян не только серпы, но и косы?» Раздавалось знаменитое кобринское похохатывание, точнее, «похехекивание»: «Милорд! Неужели Павел Александрович (Шорин) не рассказывал, что в раскопках…». Косы у древних славян весьма скоро обнаруживалась...

У Кобрина никогда не было открытых выступлений «против» «единственно верного учения», он всем своим видом и своей роскошной преподавательской манерой спокойно воспитывал сухую неприязнь к этой отжившей идеологической системе. Его курсы оказывались самым решительным образом свободными от привычных накатанных шаблонных формулировок и схем всех тогдашних «измов». Вкус к изучению истории воспитывался в каждодневной заботе о подлинности и достоверности преподносимых источников. Можно только представить себе его возмущение от навязываемого ныне «тестирования». Кобрина интересовали персональные портреты, факты, подробности людских судеб, а не схемы и «обобщения». Однажды я слышал, как один из приближенных В.Б. буквально своровал его знаменитые примеры, которыми снабжены были его спецкурсы, нами участниками его семинаров весьма хорошо известные и любимые. Как это пошло и брутально – «атака клонов» на Кобрина. Поймав мой недоуменный взгляд, сей «борзый отрок» осекся, понял, что я застал его за постыдным занятием. Мы с ним не говорили об этом ни разу, мы вообще не говорили о том, что он так не по-кобрински цитировал и не сослался…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: