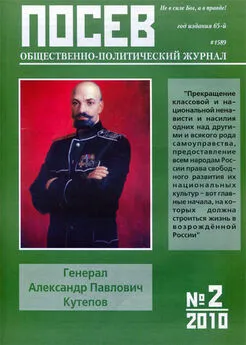

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Важно также учитывать психологическое восприятие “золотопогонников” населением. Рабочие и крестьяне отрицательно относились к офицерам, главным образом, потому, что те были людьми другой, чуждой им культуры, иного, непонятного им, психологического склада и чуждых им устремлений. Не могли же белогвардейцы-интеллигенты рассказывать каждому рабочему или крестьянину о том, какой тяжелой в материальном плане была их жизнь в каком-нибудь гарнизонном захолустье Казанского военного округа, и о том, как храбро они сражались на войне, перенося все ее тяготы наравне с солдатами, коих они не гнали в бой, а, наоборот, вели за собой. Вообще же в рабоче-крестьянской среде в предреволюционные годы и особенно после победы большевиков господствовало озлобленно-отрицательное отношение к интеллигенции, вне зависимости от ее материального положения и социального статуса [53] Об этом см.: Смирнова Т.М. “Бывшие люди” Советской России: Стратегии выживания и пути интеграции. 1917 – 1936 годы. М., 2003. С. 32 – 34.

. Раз образованные и в очках – значит буржуи. В сознании крестьян и рабочих люди в погонах воспринимались как представители старого мира, возвращаться в который многие из них не хотели. Многие белые офицеры, включая генералов Корнилова и Деникина, также не хотели возврата прошлого, но прошлого не с точки зрения бытового образа жизни, а в смысле государственного устройства России – реставрации монархии. Рабочие же, чье материально-бытовое положение перед революцией было нелегким [54] История России. XX век /А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитриенко. М., 1996. С. 24.

, думали именно об изменениях в бытовом плане. То же самое можно сказать и о значительной части крестьянства, мечтавшего о дележе помещичьих земель. И прагматики-большевики объективно действовали в интересах крестьян, отдав им землю в безвозмездное пользование, и в интересах рабочих, обещая им “светлое будущее” именно на бытовом уровне. Деникин и его соратники выступили против Советской власти отнюдь не потому, что те передали фабрики рабочим, а землю крестьянам. Начиная борьбу с Советами, белые стремились к дореволюционному образу жизни в бытовом плане. Об этом писал журналист Г.Н. Раковский, бывший непосредственным свидетелем происходивших в 1919 году на Юге России событий [55] Раковский Г.Н. В стане белых // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. Кн.9: Донская Вандея. М., 2004. С. 198.

. В конечном счете, следует призанять справедливым утверждение Кенеза, согласно которому мировоззрение и позиции вождей белых были унаследованы от прошлого [56] Кенез П. Указ. соч. С. 95.

. Стремление к старому образу жизни было естественно для людей, более четырех лет провоевавших и с неизбежной ностальгией вспоминавших мирное время, пускай часто и нелегкое в материальном плане. Но возврат назад был неприемлем для пролетариата и крестьянства. Таким образом, антагонизм между значительной массой рабочих и крестьян с одной стороны и офицерами с другой пролегал не в материальной плоскости, но в области менталитета. Этот антагонизм появился значительно раньше Гражданской войны, вспомним справедливые слова В.И. Ленина о страшно далеких от народа декабристах (типичнейших военных дворян-интеллигентов). Таким образом, выступившие против большевизма военные интеллигенты не сумели найти общий язык с народом, воспринимавшим их как чужаков. И крестьянское прошлое некоторых генералов не делало их в глазах рабоче-крестьянского населения своими. Надев мундир (да и просто получив образование), офицеры стали людьми другого, чуждого рабоче-крестьянским массам, мира. Так, Деникин прямо говорил о кастовой замкнутости офицерства и о его классовой, как он выражался, отчужденности [57] Копылов Н.А. Социально-психологический портрет русского офицерства в годы первой мировой войны / Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. М., 2005. С. 137.

.

Оторванный от реальности идеализм и неспособность белых вождей, прежде всего, Колчака и Деникина и, тем более, генералов Н.Н. Юденича и Е.К. Миллера повести за собой массы, дав понятные им лозунги, заставляет сделать следующий вывод. В случае победы Белого движения ни Деникин, ни Колчак, вследствие своих личностных качеств, не смогли бы воспрепятствовать реставрации прежних земельных отношений в стране, оказались бы не в силах помешать приходу к власти ловким деятелям вроде Керенского, более искушенным в политике, чем генералы, но показавшим свою неспособность управлять страной. В результате измученную войной Россию сотряс бы еще один социальный взрыв, который вверг бы ее в пучину новых междоусобиц и анархии, чем не преминули бы воспользоваться соседние державы. Альтернативой всему этому могла быть только жесткая диктатура, но для этого требовалась харизматическая личность, каковой военные интеллигенты Деникин и Колчак не являлись. Однако, с другой стороны, русская военная интеллигенция в годы братоубийственной войны совершила несомненный подвиг, выступив с оружием в руках против бесчеловечной большевистской военной машины. И многие белогвардейцы, вчерашние преподаватели, врачи, инженеры, ученые, спасли честь России, поскольку воевали за Родину, т.е. за тот духовно-нравственный идеал, который составляет неотъемлемую и вечную ценность каждого уважающего себя народа. В конечном счете, доминантой поведения лучших представителей военной интеллигенции, надевших мундир Белой армии, стали евангельские слова: Нет больше той любви, если кто душу положит за други своя.

Евгений Князев.

Трудно быть богом

80-ЛЕТИЮ В.Б. КОБРИНА

Увлеченным Мнемозиной студентам одного из столичных вузов в 1970-е повезло: по неведомой игре случая нам удалось увидеть, каким должен быть интеллигентный ученый, настоящий историк, яркий преподаватель. По аналогии с героем книги братьев Стругацких, нашего В.Б. Кобрина «забросили», как «прогрессора» в весьма далекую от идеальной среду сверх идеологизированного исторического факультета. Как мы его звали? Дон Румата? Вообще-то, точнее было бы – Дон Кихот.

Именно у него я и учился, а других, – составлявших обыкновенное агрессивно-беспокойное большинство преподавательского корпуса – терпел. Приходилось выслушивать эту тягомотину пять лет изнурительных сеансов камлания вокруг ПСС (полного собрания сочинений – сами знаете кого – Е.К.). И ни слова об их желтовато-коричневатых папочках с замусоленными тесемочками, ни слова о жухлых листках, исписанных фиолетовыми чернилами, по которым многие из них с монотонной патетикой начитывали свои унылые лекции. Вскоре после начала наших занятий многие студенты истфака единодушно решили: Владимир Борисович – самый интеллигентный из наших преподавателей. Он – ученик А. А. Зимина, выдающегося исследователя и инакомыслящего, автора известных монографий, из которых одна, та самая, – и почему бы это?! – только недавно была наконец издана. Каково же содержание русской медиевистики, что такое исследование нельзя было властям «разрешить», а «новую «хронологию» от двух расстриг-математиков – можно?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: