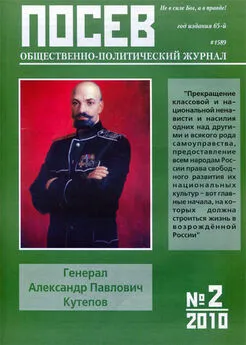

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже в изгнании военные интеллигенты продолжали служить Родине, собирая и храня полковые святыни, создавая летописи Гражданской войны. Причем все это делалось после в прямом смысле слова тяжелого рабочего дня. Так, А. А. Керсновский четырехтомную «Историю русской армии» писал на чердаке своей парижской лачуги, не имея даже письменного стола и будучи тяжело больным.

Примечательно, что первыми интеллигентами в России были дворяне – служилое сословие. Это нашло отражение в этимологии слова “дворянин”, в котором подчеркнута идея не благородного происхождения, а приближенность к государю, идея служения. Дворянин – слуга царю и Отечеству. В отличие от дворянина, интеллигент служит не царю, а идее [28] Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 402.

, но именно служит. Это главная доминанта в его поведении. В каком-то смысле интеллигенты сродни монахам, поскольку, часто отказываясь от мирского, сосредотачиваются на духовном [29] Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 402.

. Достаточно вспомнить знаменитое “хождение в народ” русской интеллигенции, когда не только представители ее революционного крыла (среди последних было немало полуинтеллигентов – недоучившихся студентов), но и многие высокообразованные люди желали, как они полагали, отдать свой долг народу [30] В данном случае достаточно вспомнить знаменитого хирурга и богослова святителя Луку Войно-Ясенецкого, после блестящего завершения учебы в Киевском университете выбравшего путь земского врача.

. Вожди Белого движения также служили скорее духовной идее, сражаясь, в массе своей, не за реставрацию Самодержавия. Выступая на совещании в Ставке 16 июля (по ст. стилю) 1917 г. Деникин буквально произнес: “…стерто имя самодержца, стерто прочно и в сердцах наших” [31] Деникин А.И. Очерки Русской смуты. Крушение власти и армии, февраль – сентябрь 1917. С. 186.

. Как это ни парадоксально будет звучать, но не только большевики, но их противники были революционерами по отношению к традиционной российской государственности – монархии. Это признавали и некоторые белогвардейцы, на- пример, генерал А.А. фон Лампе, усматривавший “единоутробное” и “революционное” происхождение и Красной Армии, и Белой. Он обращал внимание на однородные социокультурные и неформальные инфраструктурные свойства советской и белой военной элиты” [32] Цит. по: Минаков С.Т. . Военная элита 20-30-х годов XX века. М., 2004. С. 50.

. Отказываясь от борьбы за конкретные цели – восстановление Монархии как исторической формы правления, лидеры контрреволюции заменяли их абстрактными идеями. Тому же Деникину принадлежит фраза: “Счастье Родины я ставлю на первый план” [33] Цит. по: Ипполитов Г.М. Деникин. М. 2000. С. 256.

. К этим словам генерала присоединилось бы подавляющее большинство белых офицеров. Но счастье Родины – понятие именно духовное. Для белогвардейцев ведь счастье России ассоциировалось с такими понятиями, как долг, честь, слава, величие державы. Крестьяне, как и рабочие, подобными категориями вообще не мыслили, для них понятие счастья имело гораздо более конкретно-приземленное содержание: лошадь, урожай, изба, выходной и пр. это наиболее ярко проявилось при восприятии офицерством и крестьянами результатов Брестского мира. Для офицеров он был национальным унижением, а крестьяне отнеслись к нему равнодушно – землица-то оставалась в их руках, а о таких словах, как контрибуция они и не слышали. Непонимание мужицкого менталитета привело, в свое время, к неудаче “хождения в народ”, когда к антиправительственным призывам народников-интеллигентов крестьяне, в лучшем случае, оставались равнодушны.

Нежелание лидеров Белого движения властвовать также негативным образом сказалось на их взаимоотношении с народными массами, которым генетически присуще сакральное отношение к высшей власти, какой бы суровой и жестокой она не была [34] Недаром Иван Грозный остался в народной памяти именно как грозный царь, а отнюдь не кровавый деспот.

. По словам современного историка А.К. Соколова: “Диктатура пролетариата на деле осуществлялась политической элитой большевистской партии, фигурами ее вождей. Вождизм неизбежное следствие власти хаоса и толпы, ее жажды найти ориентиры в бурном океане событий. Вожди выступают от имени трудящихся масс, подхватывая их настроения и чаяния и навязывая им свои идеи” [35] Цит. по: История России XX век /А.Н. Боханов, М. М. Горинов, В.П. Дмитриенко. М., 1996. С. 278.

. Народ и искал ориентиры в бурном океане событий и готов был пойти за настоящими вождями. А их образ в массовом сознании всегда мифологизировался. О Л.Д. Троцком, например, ходила молва, будто он “есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хоть и другого звания, за рабочий класс” [36] Емельянов Ю.В. Троцкий: мифы и личность. М., 2003. С. 347.

. В данном случае важна не историческая нереальность подобного рассказа, а породившая его социальная среда. Большевистские лидеры умели властвовать, белые – нет. Последние даже разрушали в народном сознании мистическое отношение к власти. В этом плане примечателен эпизод, описанный главой военного духовенства Русской Армии Врангеля митрополитом (в 1920 г. – епископом) Вениамином (Федченковым). Однажды на прием к барону пришла депутация крестьян, в чьих глазах Врангель был полновластным хозяином Крыма, почти что царь. Яркая, можно сказать, героическая внешность затянутого в черкеску главкома только укрепляла это представление. Крестьяне, по привычке боявшиеся высокого начальства, попросили владыку Вениамина присутствовать на встрече с бароном. В назначенный день Врангель принял депутацию, обошел всех, энергично поздоровавшись с каждым за руку. А вот это – вспоминал владыка – совсем не необходимо [37] Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 255.

. Крестьяне знали цену начальству, не было нужды в рукопожатиях, не полезных ни народу, ни начальству. Как здесь не вспомнить случай (возможно, анекдот), когда А.Ф. Керенский, следуя на очередное заседание, “демократично” пожал руку швейцару, потерявшему сразу же все свое уважение к “Александру IV”. Беда в том, что в обоих случаях начальство было представлено интеллигенцией, только в первом случае она была военной. Вот другой пример, рассказанный белым генералом Б.А. Штейфоном. Однажды он стал свидетелем, как крестьяне везли двух связанных, как они выразились, “фулиганов”. Один из мужиков, обращаясь к “фулиганам”, многозначительно произнес: “Деникин, он вашему брату потачки не даст”. И далее Штейфон с горечью пишет, что со временем глубокая вера крестьян в способность Деникина (а он в их сознании ассоциировался с властью, являясь ее воплощением) стала колебаться. “«Деникина» не видели и не чувствовали” [38] Штейфон Б.А. Кризис добровольчества // Белое дело. М., 1992. С. 298.

. Военные интеллигенты и не могли быть настоящими вождями, поскольку либеральная идея отрицает диктатуру и, как следствие, сильную личность во власти. Деникин в эмиграции тесно общался с С.П. Мельгуновым, который, по словам исследователя его биографии Ю.Н. Емельянова, был “убежденным социалистом” [39] Емельянов Ю.Н. Сергей Петрович Мельгунов (1879 – 1956) // Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 2003. С. 12.

, а также с другим либеральным деятелем Н.И. Астровым. В одном из писем к последнему генерал прямо говорил: “Взыскую либерализма и болею над его немощами…” [40] Россия антибольшевистская: Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 328.

. Следует отметить, что интеллигенты не только не стремились к власти, но и органически не способны править. Достаточно вспомнить печальный опыт Временного правительства.

Интервал:

Закладка: