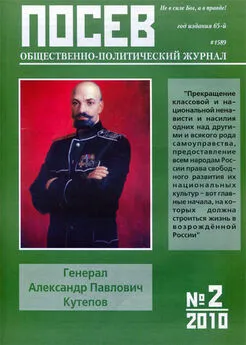

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что же представляла собой русская военная интеллигенция в эпоху Смуты? Ответ на этот вопрос позволит лучше понять как сущность Белой идеи, так и причины, побудившие лучшую часть офицерства поднять знамя борьбы с большевизмом. Разумеется, невозможно в рамках небольшой статьи раскрыть столь сложную тему, как идеалы белого офицерства. Скорее, в данном случае сделан шаг в области осмысления темы, вынесенной в заглавие статьи.

Русское офицерство. Воспитанное на идее служения, определенном кодексе чести и аскетизме [6] На мой взгляд, этот кодекс неплохо показан в серии рассказов генерала Деникина. См.: Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. М., 2005.

, оно отличалось непрактичностью и часто неумением устроить свой быт [7] В бытность свою главнокомандующим генерал Деникин сократил себе и своим помощникам жалование, долгое время ходил в рваных штанах (других не было), а в эмиграции отказался от предложения П.Н. Милюкова воспользоваться средствами, находившимися в русских заграничных банках. См. Лехович Д.В. Белые против красных: Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992. С. 227, 228, 281. Генерал А.В. Туркул иронизируя над представлениями большевиков, будто белые защищают власть помещиков и капиталистов, отмечал, что основу Добровольческой армии составляли бедняки-офицеры, романтические штабс-капитаны. Туркул. А.В. Дроздовцы в огне // Я ставлю крест… М., 1995. С. 40.

. В офицерстве причудливым образом сплелись героизм на полях сражений и свойственный предреволюционной интеллигенции внутренний разлад, отсутствие цельности. Это замечали и биографы белых вождей. Один из них, В.Г. Черкасов-Георгиевский, исследовавший жизненный и боевой путь генерала Деникина – типичнейшего военного интеллигента – нарисовал верный психологический портрет этого незаурядного человека. “В чем же был убежден Деникин своим происхождением, детством, молодостью? Да не оказалось цельности, единой системы координат. Это ведь мешанина, эклектика, когда человек церковно православен и – с “республиканским акцентом”, вирусно занесенным в наш мир “вольной” французской революцией. Признак таких “раздвоенных” людей – делать одно, воображать другое. Они импульсивны, и такова, например, знаменитая речь Деникина перед Керенским (на Совещании в Ставке 16 июля (по старому стилю) 1917 г. – авт [8] Деникин А.И. Очерки Русской смуты. Крушение власти и армии, февраль – сентябрь 1917. М., 1991. С. 428 – 440.

.), хотя февралист Антон Иванович вместе с единомышленниками именно его и породили. Люди этого сорта “непредрешенчески” нерешительны… Сыну кремневого фельдфебеля [9] Отец легендарного генерала Иван Ефимович Деникин, бывший крепостной, дослужился до майорского чина.

, и только потом – офицера, генералу Деникину недостало отцовой монолитности… Деникин и сам: то “царь Антон”, то “капустный” (автор имеет в виду мечту генерала после Гражданской войны сажать капусту [10] Лехович Д.В. Указ соч. С. 227.

– авт.). “Деникиниана” это больше не “Путь русского офицера”, а именно – либерального военного интеллигента. Деникинская судьба, конечно, ярче “пути” какого-то разночинца… В ней блеск оружия, и слава императорских побед, и “терновость” Белой гвардии. Но в ней и непременные чемоданы нелегальщины, и некая “подкожная” неприязнь к русским царям, и любовь к младотурецкому рационализму, хотя сам живешь не умом, а сердцем. А в Антоне Ивановиче все это интеллигентски расхожее пыталось ужиться и с подлинным православным аскетизмом” [11] Черкасов-Георгиевский В.Г. Генерал Деникин. Смоленск, 1999. С. 557.

. В сущности, многотомные воспоминания Деникина только подтверждают эту характеристику. По словам генерала, его политические убеждения сложились в годы учебы в Академии генштаба. Их суть сводилась к следующим положениям: 1) конституционная монархия, 2) радикальные реформы и 3) мирные пути обновления страны [12] Деникин А.И. Путь русского офицера. М. 1990. С. 66.

. Но ведь совершенно несовместимы мирные пути обновления страны с радикальными реформами, предполагающими передел земельной собственности и, как следствие, противостояние помещиков и крестьян, которое нередко принимало кровавые формы. Другой пример. 31 июля 1919 г., в дни громких побед своих армий, Деникин произнес речь перед ростовской общественностью: “Революция безнадежно провалилась. Теперь возможны только два явления: эволюция или контрреволюция. Я иду путем эволюции, памятуя, что новые крайние утопические опыты вызвали бы в стране новые потрясения и неминуемое пришествие самой черной реакции” [13] Деникин А.И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996. С. 80, 81.

. Приведенный отрывок свидетельствует об утопичности взглядов генерала, его идеализме и оторванности от исторических реалий. Утверждение главкома о безнадежном провале революции не соответствовало действительности. Крестьянство отнюдь не собиралось отказываться от революционных результатов “черного передела” и не желало возвращать землю помещикам [14] Их интересы Деникин, как ранее было принято считать, отнюдь не отстаивал, просто он оказался не в состоянии воспрепятствовать, по собственному признанию, возвращению помещичьих шарабанов в собственные имения. Об этом см. Деникин А.И. Указ. соч. С. 160.

. Деникин, заявляя, что идет путем эволюции, на самом деле выдавал желаемое за действительное. В конечном счете, внутренняя раздвоенность, идеализм генерала, заставила философа И.А. Ильина дать крайне жесткую, но не лишенную основания, характеристику генерала: “…Деникинщина есть керенщина внутри белого движения” [15] Цит. по: Кручинин А.С. “Нужно писать правду…” (Военный историк и писатель А.И. Деникин) // Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. М., 2005. С. 37. Необходимо, обращаясь к трудам И.А. Ильина, посвященным критике мемуаров Деникина, принимать во внимание то, что философ, по словам А.С. Кручинина, рассматривал “труд Деникина через призму его конфликта с Врангелем”, которого Ильин боготворил. См.: Кручинин А.С. Указ. соч. С. 36.

. Примечательно, что схожим образом современники характеризовали и адмирала Колчака. О нем нередко говорили: “трагическая личность”, “роковой человек”, умевший управлять кораблем, но не способный руководить страной” [16] Дроков С.В. Следственное дело А.В. Колчака как источник по истории Гражданской войны в Сибири. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1998. С.3.

. Занимавший пост военного министра в омском правительстве и близко наблюдавший Колчака генерал барон А.П. Будберг следующим образом характеризовал адмирала: “Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее России; несомненный неврастеник, быстро вспыхивающий, бурный и несдержанный в проявлении своего неудовольствия и гнева… Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств, вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жаждой личного труда, примера и самопожертвования, не понимающий совершенно обстановки и не способный в ней разобраться, далекий от того, что вокруг него совершается…” [17] Цит. по: Юзефович Л.А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга). М., 1993. С. 52.

. П.Н. Милюков увидел в Колчаке человека тонкой духовной организации, чрезвычайно впечатлительного, умевшего своим моральным авторитетом влиять на людей, но не способного управлять ими (как, впрочем, и сам Милюков) [18] Цит. по: Юзефович Л.А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга). М., 1993. С. 52.

. Не удивительно, что военным лидерам Белого движения было чуждо стремление к власти [19] Цит. по: Юзефович Л.А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга). М., 1993. С. 52

. Надевшие мундир интеллигенты стремились служить России, но не править ей. Создатель Добровольческой армии генерал Корнилов в одном из своих воззваний прямо говорил: “Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России…” [20] Цит. по: Комаровский Е.А. Генерал-от-инфантерии Л.Г. Корнилов // Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель…М., 2003. С. 34.

. Деникин также подчеркивал: “Я веду борьбу за Россию, а не за власть…” [21] Лехович Д.В. Указ. соч. С. 211.

. О стоявшем у истоков Белого движения генерале Алексееве писали: “Не блистал, не блестел, так и в истории – в тужурке защитного цвета” [22] Цит. по: Кручинин А.С. Генерал-от-инфантерии М.В. Алексеев // Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель… С. 59.

. Генерал Деникин по доброй воле подчинился адмиралу Колчаку [23] Деникин А.И. Вооруженные силы… С. 26.

. Зимой 1920 г. не стал бороться за власть с Деникиным и барон Врангель, без всякого принуждения покинув Россию. Последний, уже в эмиграции, имея за собой в рядах Русской Армии бесспорный авторитет, добровольно вошел в подчинение Великого князя Николая Николаевича. Даже такая одиозная и стоящая особняком в Белом движении фигура, как генерал барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг в одном из своих писем признавался: “Лично мне ничего не надо” [24] Цит. по: Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 225.

. Белые генералы С.Н. Войцеховский, Г.А. Вержбицкий, К.В. Сахаров, В.М. Молчанов, сумевшие пробиться в Забайкалье после гибели Колчака, узнали о появлении у них нового главнокомандующего атамана Г.М. Семенова, который во время кровавых боев спокойно отсиживался в тылу. Генералы возмутились, но подчинились, исполняя волю покойного адмирала [25] Цит. по: Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 65.

. Перед нами одно из отличительных свойств русской интеллигенции: служить Родине, народу, причем служение это носило аскетический характер [26] Об этом см.: Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи; Интеллигенция в России; Сб. ст. 1909 – 1910. М., 1991. С. 25.

. Это и не удивительно, ведь аскетический образ жизни до революции приходилось вести многим офицерам. Генерал Деникин был сыном крепостного, а Алексеев – сверхсрочного солдата. Отцы будущих генералов собственным потом и кровью заслужили офицерские чины. Генерал Корнилов родился в семье простого казака и с детства знал нужду, отцом генерала В.Г. Болдырева был кузнец. А.Г. Кавтарадзе опубликовал в свое время сведения из послужных списков белых 71 генерала и офицера – организаторов, участников 1-го Кубанского похода. 64 человека (90%) из них никакого недвижимого имущества не имели. А из 71 человека потомственных дворян было только 15 (21%), личных дворян – 27 (39%), а остальные происходили из мещан и крестьян или были сыновьями мелких чиновников и солдат [27] Горелов П.Г. Они вернулись и не уйдут / Белое движение: начало и конец: Р. Гуль. Ледяной поход (с Корниловым); Ген. А. Деникин. Поход на Москву; Р. Гуль. Жизнь на фукса. М., 1990. С. 8, 9.

.

Интервал:

Закладка: