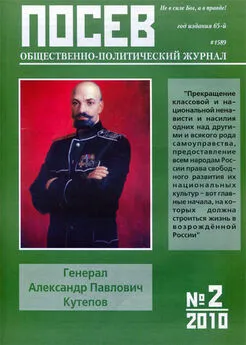

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дополнительной причиной маргинализации идеи общекавказской солидарности послужили неизбежные при такого рода развитии этнополитические конфликты. Политизирующаяся этничность, дисперсное расселение этносов, «матрешечная» структура административного деления с неизбежностью приводили к конкурирующим и накладывающимся друг на друга территориальным проектам. Скажем, территорию армянской автономии внутри Азербайджанской ССР своей могли считать и армяне, и азербайджанцы, а осетинской автономии в Советской Грузии – опять же и осетины, и грузины. Вопреки часто встречающемуся в прессе упрощенному пониманию, этнические конфликты на Кавказе не являлись изолированным явлением и тем более случайностью или злой волей людей, но были одним из проявлений процесса нациестроительства стран региона – неким аналогом Эльзаса и Лотарингии в терминах европейской истории. Некоторые из конфликтов имели не чисто сецессионистский, но ирредентисткий характер, подобно Рисорджименто периода объединения Италии или синдрома распада некоторых частей Австро-Венгрии, когда Трансильвания после распада не стала независимой страной, но присоединилась к Румынии, а Польская Силезия – к Польше.

В период распада СССР странно было не то, что в период строительства этнонациональных идентичностей проявлялись конфликты, а что их было так немного. Таким образом, противоречия между различными субъектами кавказской политики делали тем более неактуальными сюжеты единства Закавказья. Пожалуй, единственное существенное, что произошло в этой сфере – это смена названия региона с «Закавказья» на «Южный Кавказ». Новое название являло собой осознанный отказ от «взгляда из России», и таким образом дистанцировало Южный Кавказ от России. При этом переименование было механическим, никакого осмысления региона как новой реальности не происходило, и регион продолжал существовать по инерции.

Инерция единства существовала и существует еще в разных плоскостях. Во-первых, это собственно культурная общность, общие культурные коды, язык межнационального общения (русский), элементы общесоветской культуры, как высокой, так и бытовой, ностальгия и прочие следствия нахождения в едином пространстве СССР, сохраняющиеся в старших возрастных стратах, но явно уменьшающиеся со временем и поколениями. Во-вторых, это чисто экономическая необходимость в сотрудничестве, причем необходимость эта обусловлена географически, и чаще всего выражается в строительстве транзитных газопроводов и дорог. Схожим экономикам трудно что-либо дать друг другу, реально страны стремятся к интеграции с Европой, а не друг с другом. В третьих, существует глубокая неуверенность в собственной способности построить успешные государства и экономики, что приводит к стремлению сделать это вместе. Подогреваются эти обстоятельства тем, что извне (на сей раз из Брюсселя, а не Петербурга или Москвы) также существует запрос на единый регион, которому будет легче войти в европейское пространство.

Таким образом, вполне понятное и искреннее стремление стран региона стать частью Европы укрепляет существующие тенденции к созданию единого региона – Южного Кавказа. Хотя бывает и наоборот, когда те же самые причины (стремление в Европу, неуверенность в своих силах) могут быть причиной поиска иной региональной идентичности (например черноморской), если кажется, что это быстрее может привести к результату. Противодействуют же интеграционалистским тенденциям по-прежнему конфликты. Представить себе реальную интеграцию любого свойства между Арменией и Азербайджаном, Абхазией и Грузией и т.д. в нынешней политической реальности просто невозможно. Инерция уходит, ностальгия исчезает вместе с ее носителями, чересполосное расселение исчезает в результате этнически мотивированных миграций, вместе с ним исчезает и знание языков друг друга, и т.д.

Таким образом, в регионе сейчас продолжают действовать обе тенденции – и интеграционистская, и изоляционистская. Теоретически, урегулировав конфликты, Южный Кавказ может остаться регионом, ощущающим свое единство. Но он может и перестать быть – или не стать – отдельным регионом, и превратиться просто в ряд стран, находящихся по соседству. Все входящие в него сейчас страны могут стать частью какого-то более широкого региона – или разных регионов, скажем Азербайджан – Каспийского, Грузия – Черноморского, а Армения – Средиземноморского. Ясно одно: невозможно определить судьбу Южного Кавказа как региона, просто используя инерцию имперского и советского времени. Инерция несколько смягчает расползание региона, но построить на ней ничего не получится. Становление новых национальных идентичностей может сопровождаться осознанием своей региональной идентичности, но оно не может покоиться только на истории. Регион должен превратиться в проект будущего.

Для того чтобы это произошло, необходима как минимум рефлексия региона не как наследия прошлого, а как нынешней реальности. То есть его не следует «восстанавливать» или «воссоздавать», хотя бы по причине очевидной невозможности это сделать. Регион можно попробовать построить по тому или иному проекту, той или иной архитектуре. Для того же, чтобы выбрать проект, нужно понять на какой земле (terrain) он будет осуществляться – «привязать к местности», в терминологии архитекторов. Только тогда и может получиться регион. Может, правда, и не получиться. Тогда и станет ясно, какая тенденция победит – интеграционная, изоляционистская или обе сразу.

МОСТЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Игорь Ходаков.

Белая идея и русская военная интеллигенция

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Гражданская война… После крушения СССР остро вспыхнул интерес к ее кровавым событиям. Это не удивительно, поскольку в 1990-е мы оказались на пороге новой Смуты и наступившем тысячелетии еще не преодолен раскол общества. Ряд последних газетных публикаций, освещение в СМИ процессов перезахоронения останков генералов А.И. Деникина и В.О. Каппеля, ясно показали не только неоднозначное отношение в обществе к лидерам Белого движения, но и непонимание их целей, задач и идеалов. С целями и задачами лидеров контрреволюции разобраться несложно: сегодня изданы программные документы белых вождей, их мемуары. А вот с идеалами дело обстоит сложнее. Что вообще представляет собой Белая идея? Существует мнение, будто основные ее положения в белогвардейском лагере так и не были сформулированы [1] Домнин И.В. Краткий очерк военной мысли русского зарубежья // Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М., 1999.С. 484 – 486.

. Однако рассуждения на тему Белой идеи бессмысленны без изучения менталитета ее носителей. Ныне опубликовано и, слава Богу, продолжает издаваться большое количество белогвардейских воспоминаний не только военачальников, но и рядовых офицеров (последняя фраза вовсе не является тавтологией, поскольку немало офицеров и даже некоторые генералы на Юге России служили на положении рядовых [2] См., например: Штейфон Б.А. Кризис добровольчества // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. Добровольцы и партизаны. М., 1996. С. 253.

). На страницах своих мемуаров они часто спорили друг с другом [3] В этой связи достаточно вспомнить полемику генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, развернувшуюся на страницах их мемуаров.

, по разному смотрели на многие военные и политические эпизоды Гражданской войны, но есть нечто, объединяющее большинство ветеранов Белой армии. Это их принадлежность к интеллигенции. Еще С.П. Мельгунов говорил о том, что Добровольческая армия “…была армия русской интеллигенции в широком смысле слова” [4] Цит. по: Деникина М.А. Генерал Деникин. Воспоминания дочери. М., 2005. С. 296.

. Именно тысячи ее представителей в годы Первой мировой войны надели военный мундир, сменив на полях сражений выбитый кадровый состав армии. После революции военные интеллигенты стали основой и лидерами Белого движения. Верховного правителя Белой России адмирала А.В. Колчака мы помним и в качестве ученого-полярника, генерала Деникина – как талантливого писателя. М.В. Алексеев и С.Л. Марков до войны занимались преподавательской деятельностью и являлись профессорами, барон П.Н. Врангель получил образование горного инженера, генерал Л.Г. Корнилов владел несколькими восточными языками и был автором серьезного научного труда по Туркестану. Уже в изгнании в Русской Армии Врангеля интеллигенция играла преобладающую роль. В Галлиполи после исхода находилось 50% офицеров, а остальные 50% в огромном большинстве – солдаты из интеллигентов [5] Карпов Н.Д. Крым – Галлиполи – Балканы. М., 2002. С. 90.

.

Интервал:

Закладка: