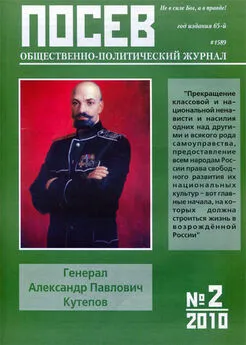

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Согласно советскому законодательству и практике, различным уровням автономии соответствовали различные уровни в культурной и административной иерархии. Предположим, союзным республикам полагалось иметь академию наук, ЦК Компартии и театр оперы и балета, а автономным – нет. Автономным республикам удавалось «выбить» университет (в частности, Абхазии удалось), а автономным округам – нет, поэтому в Карабахе и Южной Осетии университетов не было. Однако в любом случае эти образования воспринимались в качестве этнонациональных, неких «эмбрионов» национально-государственных образований. В столицах союзных республик, автономных республик и областей образовывались элиты, формировались полуподпольные национальные дискурсы, рождались мифологии, накапливались будущие претензии к Центру и соседям. Это предмет отдельного исследования, но стоит отметить, что в чрезвычайно полиэтничном регионе с многими межэтническими проблемами, после распада СССР в горячую фазу перешли только конфликты в бывших «официальных» этнических автономиях (Абхазии, Южной Осетии и Нагорном-Карабахе). Противоречия в других регионах компактного проживания этнических меньшинств не приводили к таким последствиям, хотя иногда эти регионы могли быть по численности «нетитульного» населения больше, чем вышеназванные. Например, в Грузии жило больше армян, чем абхазцев и осетин вместе взятых, но вооруженные конфликты произошли именно в Южной Осетии и Абхазии. Видимо, «формализация» этничности и институционализация производства и концентрации элит дает возможность более легкой политизации этничности при ослаблении внешнего давления.

В любом случае, в советское время обозначились две тенденции. С одной стороны, это образование метаэтнического региона «Закавказье», с другой – формирование прото-националистической парадигмы среди «титульных» наций национально–государственных образований региона. Оба элемента можно считать элементами модернизации. Первый – в качестве образования мультикультурной мэтаэтнической общности не на династическом «имперском», а именно на культурном поле: люди осознавали свою общность не в качестве подданных султана или шаха, но именно как общность культурную, выделяющую их из числа остальных подданных царя (или позже ЦК КПСС). Второй же элемент на практике был специфической формой становления национальных идентичностей в условиях СССР, похожей на тот процесс, который шел, скажем, в Восточной Европе XIX – начала XX в., где в недрах Австро-Венгерской Империи зарождались этнические движения и этнические идентичности, на основе которых потом, при распаде Империи Габсбургов в 1918 г., были созданы новые национальные государства.

Парадоксальным образом, эти два процесса могли идти одновременно и даже не мешать друг другу. Как, скажем, сейчас в Европе латышский национализм может не только не противоречить европейскому самосознанию латышей, но даже и усиливать его, так, скажем, грузинский национализм в 1970-х гг. вполне уживался с ощущением «кавказскости» Грузии, и даже поддерживался этим ощущением.

Однако процесс образования этнополитических идентичностей с железной логикой (описанной в работах Мирослава Хроха (Miroslav Hroch)) привел к тому, к чему, видимо, не мог не привести. Как только ослабла коммунистическая идеология и тип создаваемой на ее основе легитимности, появились возможности для относительно свободного выражения мнений и требований. С этого момента начала появляться собственно политика, и именно на этом этапе политизация приняла форму этнизации. Базис для политизации этничности уже был налицо: достаточное количество образованных и социально активных людей были готовы продуцировать идеологии, социализироваться в качестве политических деятелей, основывать различного рода группы и партии, расширять возможности общественного участия и возглавлять вновь возникающие движения. Потерянная к тому моменту марксистская идеологическая легитимность уже не могла скреплять империю, соответственно, сохранить ее можно было лишь с помощью аппарата подавления, который к тому времени тоже сильно ослаб. Либерализация в период Перестройки расширила возможности самовыражения, что, в свою очередь расшатывало империю. Был запущен маховик распада СССР.

Механизмом распада во многих частях советской империи стали революции. Для того, чтобы такие революции смогли произойти, потребовалась очень широкая мобилизация народных масс. Для того же, чтобы обеспечить такую мобилизацию, необходимы были, в частности, понятные людям идеологии, которые обеспечили бы выделение достаточного количества социальной энергии. Очень недолго, в 1986–1987 гг. повсеместно совершались попытки использовать в таком качестве социальные, общедемократические и даже экологические идеи. Однако почти сразу наряду с ними, а в скором будущем поглотив их, появились идеологии национальные или даже националистические. Впрочем, следует признать, что националистическая компонента была и с самого начала имманентна даже экологическим и социальным идеям, принимая форму: «ОНИ портят нашу экологию и ОНИ перекачивают наши богатства в Центр». Национализм был наиболее базовым, понятным и универсальным средством солидарности, и его потенциал было очевиден нарождающимся политическим элитам.

Довольно естественно, что национализм принимал не форму гражданского, а форму этнического национализма. Долгий период досоветской и советской модернизации делал именно такой путь естественным. Солидарность людей строилась не по парадигме «потенциальные граждане независимой Грузии, Армении» и т.д., а «грузины, армяне, осетины» и пр. Причем территории воспринимались как этнические домены, даже если, как в Абхазии, титульный этнос составлял менее 20% населения. Важно, что Абхазия принадлежала абхазам, а Армения – армянам именно как этнической общности. Квинтэссенцией такого рода мышления стала крылатая фраза первого президента Грузии, бывшего диссидента Звиада Гамсахурдиа «Грузия для грузин», и выработанная им же концепция этнических «хозяев» и «гостей» Грузии. Никакая метакультурная общность не могла заменить собой этнической солидарности. Попыток создать некое «Закавказское государство» даже и не предпринималось, в отличие, например, от предыдущего распада Российской Империи в начале XX в. Впрочем, и тогда идея Закавказского Сейма не прожила и нескольких месяцев. Процессы бурного национального строительства делали идеи общекавказской солидарности маргинальными, «мейнстримными» же были идеи строительства национальных государств европейского типа вильсоновской эры и ухода от плановой экономики к свободной, также понимаемой как основа национального процветания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: