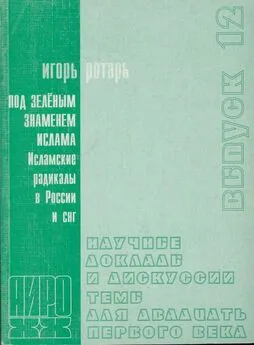

Игорь Ротарь - Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ

- Название:Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АИРО-ХХ

- Год:2001

- ISBN:5-88735-074-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ротарь - Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ краткое содержание

Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

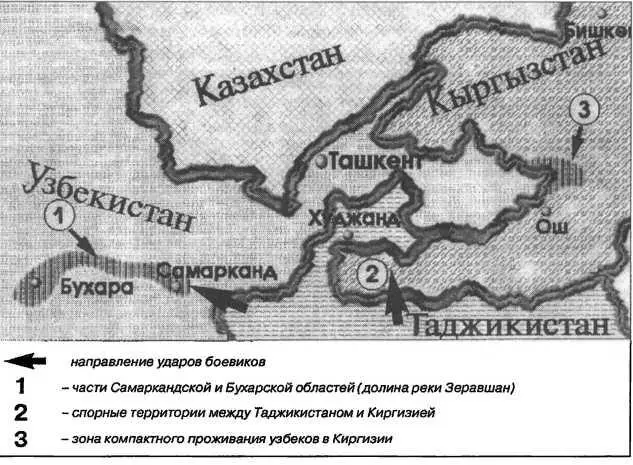

Карта-схема «спорных» территорий в Средней Азии.

Не менее остро последствия ошибок национально-территориального деления ощущаются и на Северном Кавказе. Разделёнными межгосударственными границами оказались два северокавказских народа: осетины (проживают во входящей в состав Российской Федерации Северной Осетии и в самопровозглашенной Осетинской Республике в Грузии) и лезгины (зона компактного расселения включает южный Дагестан (Россия) и северный Азербайджан). Значительное количество северокавказских народов разделено внутренними (межреспубликанскими) границами. Живущие в основном на равнине и лишь отчасти в предгорной зоне кабардинцы, черкесы, а также адыгейцы составляют этническую общность адыгов: эти народы очень близки между собой по языку и культуре. Живущие в горах балкарцы и карачаевцы также являются близкородственными народами и говорят на одном карачаево-балкарском языке, относящемся к тюркской языковой семье. На сегодняшний день адыги проживают в трёх субъектах Российской Федерации: Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Кабардино-Балкарии. Соответственно разделены границей оказались и карачаевцы с балкарцами. В трёх субъектах Российской Федерации (Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае) оказалась и зона компактного расселения другого крупного северокавказского этноса — ногайцев.

Карта-схема потенциальных конфликтных зон на Северном Кавказе.

Дополнительным фактором напряженности на Северном Кавказе является проблема реабилитации репрессированных народов (чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев). В 1944 г. депортация сопровождалась упразднением соответствующих автономных республик и национальных районов. Их территории были разделены между соседними республиками и краями — Карачаевская автономная область была разделена между Краснодарским и Ставропольскими краями и Грузией, часть Кабардино-Балкарии, где компактно проживали балкарцы, также была передана Грузии, Пригородный район Чечено-Ингушетии отошёл к Северной Осетии, а на основе центральной части Чечено-Ингушской автономии и Кизлярского округа Ставропольского края была образована Грозненская область РСФСР. После возвращения в 1957 г. репрессированных народов из ссылки, в основном были восстановлены границы 1944 г. Однако были и исключения, которые и предопределили значительную часть современных территориальных конфликтов на Северном Кавказе — Карачаевская Автономная Область была объединена с Черкеской, балкарские районы в Кабардино-Балкарской AQCP были восстановлены внутри районов с преобладающим кабардинским населением, Пригородный район Чечено-Ингушской АССР остался в составе Северо-Осетинской АССР, не был восстановлен Ауховский (чеченский) район в Дагестанской АССР, в Чечено-Ингушскую АССР были включены не входившие в неё до 1944 г. казачьи районы Ставропольского края — Наурский, Шелковской, Каргалинский.

Другой важнейшей особенностью, как Средней Азии, так и Северного Кавказа является то, что политическая борьба здесь практически неотличима от борьбы за власть между национальными, а также региональными элитами. В Средней Азии борьба в основном идёт между региональными группами внутри титульного этноса. По сути, формирование среднеазиатских народов в единые нации так и не завершилось (единственным исключением являются узбеки, хотя и у этого народа месту рождения придаётся достаточно большое значение), и все они разбиты на этнические группы. Следствием этого является сохранение у большинства коренных среднеазиатских народов узкорегионального самосознания, то есть выходец из конкретного региона осознаёт себя в первую очередь не как представитель единой нации, а как представитель своего региона. Трайболизм (в данном случае понимаемый как узкорегиональное самосознание) является одним из главных факторов, оказывающим дестабилизирующее воздействие на ситуацию в Средней Азии.

Наиболее ярко эта особенность проявилась в Таджикистане, где борьба за власть между регионами переросла в унёсшую 40 тысяч человеческих жизней гражданскую войну, которая продолжается и сегодня. Похоже, что достижение в этой республике консенсуса между противоборствующими региональными элитами невозможно в принципе: каждый клан претендует на то, чтобы именно его представители стояли во главе Таджикистана.

Весьма злободневна проблема трайболизма и в Киргизстане. Скрупулёзный подсчёт общественностью доли представителей разных регионов во властных структурах воспринимается в республике без удивления, В Киргизстане распространена шутка: «Если раньше мы строили коммунизм, то теперь — кеминизм» (Кеминский район — родина президента Акаева). Тема «засилья северян» всерьез обсуждается и в республиканской печати.

Достаточно актуален «региональный вопрос» и в Туркменистане, где по-прежнему сохраняется племенное деление на текинцев, салыров, сарыков, гокленов, чаудоров, иомутов. Потенциальная опасность регионального противостояния в Туркменистане заключается также в неравномерности распределения природных ресурсов на территории республики (главные запасы газа и нефти расположены на западе республики, заселённой иомутами). Однако сегодня, несмотря на потенциальную опасность межплеменного противостояния, ситуация остаётся стабильной. Текинец по происхождению, президент Са-пармурад Ниязов подчёркивает своё «внеплеменное» происхождение, ссылаясь на детдомовское прошлое. По крайне мере, пока аргументы президента действуют, и ни один из регионов не пытается бороться за власть.

На Северном Кавказе, также как и в Средней Азии, большинство коренных народов раздроблено на локальные этнические группы, но здесь всё же межрегиональное противостояние внутри одного этноса проявляется в гораздо меньшей степени. Объяснение этому явлению достаточно простое. Чрезвычайная полиэтничность Северного Кавказа заставляет северокавказские нации сплотиться в соперничестве с народами-«конкурентами»: осетины и ингуши оспаривают друг у друга территориальную принадлежность Пригородного района, кабардинцы и черкесы борются за власть в своих республиках с балкарцами и карачаевцами, в многонациональном же Дагестане каждая из национальных элит стремится поставить во главе республики, именно, своего представителя. Однако не так уж и существенно — происходит ли соперничество за власть на межрегиональном или же на межнациональном уровне. Гораздо важнее то, что и в Средней Азии, и на Северном Кавказе политическая идеология является не более, чем прикрытием реальной борьбы между лидерами национальных или региональных (племенных) группировок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Ротарь - Непарадная Америка [Про ковбоев, бездомных и коренное население] [litres]](/books/1065427/igor-rotar-neparadnaya-amerika-pro-kovboev-bezd.webp)

![Игорь Ротарь - Войны распавшейся империи. От Горбачева до Путина [калибрятина]](/books/1088322/igor-rotar-vojny-raspavshejsya-imperii-ot-gorbache.webp)