Вадим Нестеров - История в карикатурах. 1922-1923

- Название:История в карикатурах. 1922-1923

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Нестеров - История в карикатурах. 1922-1923 краткое содержание

Текст пока не вычитан.

На обложке использован рисунок М.М. Черемных из журнала «Крокодил» 1922 г., находящийся в общественном достоянии. Книгу иллюстрируют рисунки и фото 1920-х годов, также перешедшие в Public domain.

История в карикатурах. 1922-1923 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Будешь, братец, на Рабфаке,—

На яву увидишь сон!

Не рожден, брат, ты в сорочке,

И возьмут тебя в пинки,

Буржуазистые «дочки».

Буржуазные «сынки».

Карикатура, как вы видите, довольно злобная, но, боюсь, молодежь просто не поймет, о чем в ней говорится.

Рабфаки… Мое поколение, учившееся в вузах при СССР, еще застало их. «Рабфаками» неофициально называли так называемые «подготовительные отделения» в институтах. Так и говорили – «поступить через рабфак». Это был отличный лайфхак – пройти годичные курсы при вузах, где выпускные экзамены засчитывались как вступительные, причем «рабфаковцы» принимались вне конкурса, который мог быть огромным. Единственная проблема – на «рабфак» брали не всех. Нужно было либо отслужить в армии, либо иметь не менее двух лет трудового стажа.

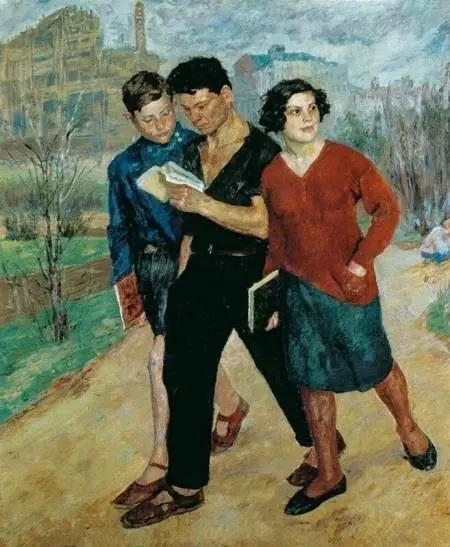

Борис Иогансон. Рабфак идет. 1928 г.

Но позднесоветские «рабфаки», возрожденные постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 августа 1969 года "Об организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях" и ликвидированные вскоре после распада СССР, были лишь «внебрачными потомками» тех, настоящих рабфаков, возникших в 1919-м, легитимизованных в 1920-м и сошедших на нет к 1940-м.

Начну-ка я с самого начала.

С высшим образованием в Российской империи все было непросто. В университеты могли поступать только выпускники классических гимназий, реальных и коммерческих училищ, обучение в которых было платным, оттого подавляющему большинству населения недоступным. По статистике, гимназическое или реальное образование получал один из десяти – не более 10% населения.

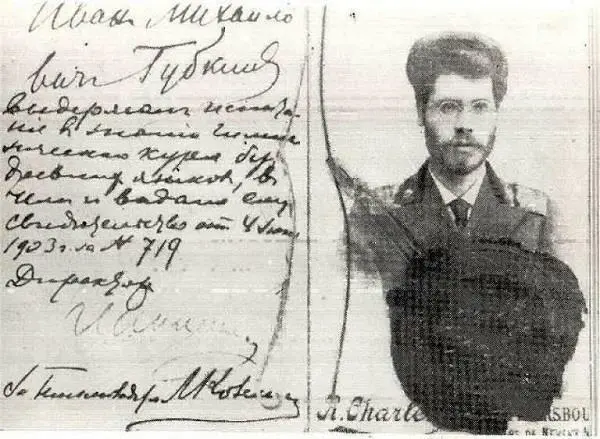

Это была серьезная и никем не решаемая проблема. Представители низших сословий, мечтающие выбиться в люди, вынуждены были осваивать гимназическую программу самостоятельно, в свободное от работы время, часто это занимало годы. Например, крестьянский сын Иван Губкин, будущий академик и главный нефтяник СССР, сдал экстерном экзамены за гимназический курс и получил аттестат зрелости Императорской Николаевской Царскосельской гимназии на 33 году жизни (а Горный институт закончил в 39 лет).

Аттестат зрелости И.М. Губкина

Вполне официальное сословное разделение на беленьких и «кухаркиных детей» всех дико злило и, по большому счету, стало одной из причин революции. Придя к власти, большевики практически сразу несправедливость ликвидировали.

Совет Народных комиссаров РСФСР 2 августа 1918 года издает декрет «О правилах приема в высшие учебные заведения», который снимает все ограничения на прием в вузы (вступительные экзамены, плата за обучение, пол, возраст, социальное происхождение). Вообще все – учиться мог прийти любой с улицы, даже умения читать-писать не требовалось.

Согласно декрету, «каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без предоставления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы» .

Но тут же появились и новые «беленькие». В тот же день было издано постановление «О преимущественном приеме в высшие учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства».

Думаю, вы догадываетесь, что началось – вузы захлестнуло цунами из желающих получить «барский статус». К примеру, в Саратовском университете в 1917-18 учебном году насчитывалось 2250 студентов, а в «последекретном» 1918-19 их стало уже 10242.

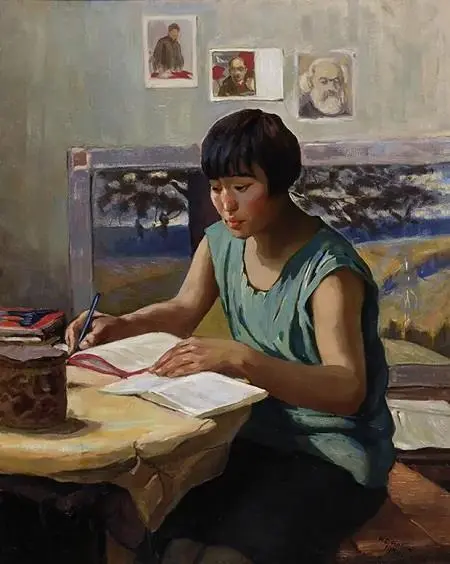

«Рабфаковцы». Художник И. Е. Васильченко. 1971 год

Но быстро выяснилась одна неприятная вещь. Ты, товарищ малограмотный рабочий, разумеется, имеешь полное право записаться в студенты и прийти слушать лекции по сопромату. Вот только твои итоговые впечатления от «учебы» будут вполне адекватно описываться строчками из песни группы ХЗ, перепетой БГ:

Жаль, подмога не пришла,

Подкрепленье не прислали.

Что ж, обычные дела -

Нас с тобою… обманули.

Как вспоминал ректор Московского университета Михаил Новиков: «Большинство вновь поступивших, не будучи допускаемо к семинарским и практическим занятиям, чувствовало себя в роли посторонних посетителей университета, притом недостаточно подготовленных… Вскоре началось фактическое отпадение этих чуждых университету элементов, и после непродолжительного наводнения студенческие кадры вновь вступили в свои нормальные берега».

Это было первое поражение социальной политики большевиков – после спада наводнения в студентах остались почти исключительно дети «эксплуататорских классов», пролетарии предсказуемо «не потянули».

Рабфаковка. Художник Николай Смолин. 1930 год

И это было очень обидное поражение – поскольку ответить на вопрос: «За что боролись?» властям было нечего. Что же получается? Раньше они нами командовали и нас эксплуатировали, и при советской власти будет то же самое? Для чего тогда революция делалась?

Вопрос был очень серьезный. Вопрос политический. Поэтому все 1920-е годы задача «пролетаризации студенчества» будет ставиться на самом высоком уровне и контролироваться очень жестко.

И первый шаг к решению проблемы напрашивался сам собой – при вузах создаются «рабочие факультеты». Вечерние и дневные курсы, основная задача которых – в экстренном порядке заложить в головы пролетариев и беднейших крестьян необходимые знания и подготовить их к обучению в вузе. Первые рабфаки возникли еще в 1919 году, а Декрет СНК РСФСР «О рабочих факультетах» появился год спустя, в сентябре 1920 года.

Даже по злобности этой карикатуры понятно, что отношения между рабфаковцами и студентами были далеки от идеальных.

Фактически же это была война.

А.Я. Вышинский

Вот как о происходящем вспоминал знаменитый большевистский прокурор Вышинский, в 1920-21 годах – преподаватель МГУ и декан экономического факультета «Плешки»: «Это было время, когда наблюдались многочисленные случаи, когда для рабфаковцев не «хватало» вдруг аудиторий, столов, скамеек, электрических лампочек, мела для классной доски… Приходилось вести настоящую гражданскую войну за каждую – и это в самом буквальном смысле этого слова – пядь земли, за каждый метр территории того учебного заведения, при котором организовывался рабфак».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/1142759/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si.webp)

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… [СИ]](/books/1146394/vadim-nesterov-kuda-idem-my-si.webp)