Николай Добролюбов - Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода

- Название:Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Алетейя

- ISBN:978-5-00165-505-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Добролюбов - Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Известная итальянская поговорка гласит: «Увидеть Неаполь – и умереть». «Нет лучшей участи, как умереть в Риме…», – писал Гоголь, позднее ему вторил в одном из своих стихотворений поэт Серебряного века Вячеслав Иванов. Парафраз этой темы позже возникает в стихотворении современного замечательного поэт Александра Кушнера: «Нет лучшей участи, чем в Риме умереть». Но об этой же участи мечтал в Италии и Добролюбов:

И если умирать – пусть лучше здесь умру я…

Однако умирать Николай Александрович возвратился на родину, прожив всего 25 лет. В течение всей своей короткой жизни молодой человек мечтал о глубокой и верной любви, о семейном счастье, признаваясь, в глубоком душевном порыве, институтскому товарищу и одному из самых близких друзей Ивану Ивановичу Бордюгову в письме от 17 декабря 1858 г.: «Если бы у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она даже читала вместе со мной мои произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более, любовь к такой женщине, ее сочувствие – вот мое единственное желание теперь». От любви к реальной, живой женщине, когда она возникла на его пути, Добролюбов отказался ради любви к идеалу – любви к своей многострадальной, нуждающейся в гражданском и патриотическом служении Отчизне. Недаром Н.А. Некрасов писал о Добролюбове: «Как женщину…. родину любил».

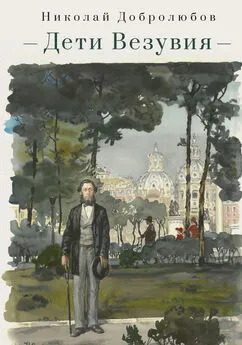

Н.А. Добролюбов пренебрег возможностью продлить свою жизнь, исполнить надежду на личное и семейное счастье, поселившись в Италии, и вернулся на родину: все силы и таланты он отдал ей – как на протяжении всей своей короткой жизни, так и в последний год своего земного бытия. Именно это сложное внутреннее состояние Добролюбова в 1861 г. и сумел живо и тонко отразить заслуженный художник России Н.П. Величко в своей работе «Добролюбов в Италии», вынесенной на обложку этой книги.

Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова и автор этих строк приносят глубокую признательность Михаилу Григорьевичу Талалаю за предоставленную возможность участвовать в данном издательском проекте, ценные замечания эксперта и советы при подготовке музейного материала для книги, скрупулезную редакторскую работу, за сотрудничество с музеем Добролюбова в целом и в «итальянском» проекте – в особенности.

Выражаем благодарность издательскому дому «Алетейя» за создание условий для появления этой книги, за профессионализм в ее подготовке и высокое качество полиграфии и издания.

Г.А. Дмитриевская,

заместитель директора Государственного литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова,

заслуженный работник культуры РФ,

член Российского союза профессиональных литераторов,

Нижний Новгород

Неаполь и/или Турин: русский очевидец становления нации

Два полюса Рисорджименто

Даже нынешние посетители Апеннинского полуострова удивляются его необыкновенному разнообразию: Италия – не одна страна, их по меньшей мере две, итальянские Юг и Север. Многие «северяне» спокойно констатируют, что никогда не были «ниже Рима» (это условная граница); другие утверждают, что чувствуют себя как дома, скажем, в Швейцарии, но не на Сицилии. Полемика «южан» и «северян» не прекращается, как будто подтверждая крылатую фразу, приписываемую основателю современной нации, премьер-министру графу Кавуру, о том, что «Италию мы сделали, теперь остается сделать итальянцев» [4] В действительности, эти слова принадлежат писателю и политику Массимо Д’Адзелио.

.

Кроме Юга и Севера, существуют необыкновенные регионы-билингвы – Валь д’Аоста, с франкоязычными жителями; Южный Тироль, с жителями немецкоязычными. Есть и целые компактные анклавы со славянским, греческим, албанским населением. Остров Сардиния не относит себя ни к Северу, ни к Югу.

Во времена Николая Добролюбова лоскутный характер Италии, ее разнородность была еще более явственной: тут существовало более десятка больших и малых государств. Хотя официальное объединение нации приходится на 1860 г. – русский литератор стал свидетелем и описателем того судьбоносного момента, процесс считается законченным лишь десять лет спустя, к 1870 г., ко взятию силой пьемонтскими войсками папского Рима.

Прошло полтора века спустя той эпохи, которая в историографии получила название Рисорджименто («Возрождение»), и современные историки окончательно выделили в ней две главные составляющие: одну можно условно назвать народной, с Гарибальди во главе, другую – правительственной, возглавленной Кавуром. В этих двух течениях есть и географические символы: Неаполь, столица южно-итальянского королевства, взятая после героического похода по Итальянскому Югу отчаянных гарибальдийцев-волонтеров, и Турин, с его министерскими кабинетами и парламентскими кулуарами, где в уютной обстановке готовились договоры, указы, плебисциты, альянсы и проч. Именно северный Турин в итоге стал первой столицей объединенной державы (в настоящее время роль «северной столицы» перехватил Милан).

Добролюбов проницательно выявил два главных очага возрождения нации и, не теряя времени на другие центры Рисорджименто – Рим, Венецию, Милан, Флоренцию, Палермо [5] Добролюбов побывал в этих, и других городах, но не оставил их описаний.

, – сосредоточился как публицист на Неаполе и Турине. Нетрудно догадаться, какому полюсу он отдал свое предпочтение…

Непостижимый Неаполь

Наиболее монументальный итальянский очерк Добролюбова – «Непостижимая странность. (Из неаполитанской истории)».

Удивительна работоспособность и плодовитость автора: в крайне ограниченное время [6] Вероятно, систематическое изучение истории Неаполитанского королевства Добролюбов начал еще до своей поездки в Италию.

он внимательно изучает европейские, преимущественно французские, источники по истории королевства Обеих Сицилий (до 1816 г. называемого Неаполитанским, но это название оставалось в обиходе и много позднее), предлагая читателю убедительный анализ «загнивания» ретроградного государства и его скоропостижного падения под натиском объединительного движения.

Столица королевства – Неаполь, с его бурной народной жизнью, естественно, привлекала Добролюбова много более, чем буржуазный Турин. В целом он печатно признавался, что Турин ему как город был скучен и он при первой возможности вырывался в другие места. На это накладывалось его идейное отторжение от либерального парламентаризма, торжествовавшего в пьемонтской столице.

Другое дело – Неаполь, с его взрывами народного негодования, наподобие легендарного бунта рыбака Мазаньелло (упомянутого Добролюбовым). Русский литератор, как мы знаем, с увлечением осматривает и всемирно знаменитые достопримечательности – типа Помпей (где встречает «мессинскую барышню» и влюбляется в нее; об этом ниже), но главным образом его занимает политика и колоссальная сенсация на Апеннинах, и не только там, но и во всей Европе: катастрофическое, неожиданное исчезновение большого южно-итальянского королевства, просуществовавшего, пусть и под разными коронами, семь столетий. Именно это событие и названо – в ироническом ключе – «непостижимой странностью».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: