Аркадий Велюров - Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

- Название:Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005067210

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Велюров - Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10 краткое содержание

Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но, и это еще не все [4]: «Однако обеспечение точного места посадки при этом затруднительно, поскольку, при отклонении скорости на 0,001 (около 8 м/с) от расчетной приводит к отклонению дальности точки вторичного входа в атмосферу на 300 км, а отклонение угла наклона траектории на 0,1° – к отклонению дальности на 180 км. Чтобы эта неопределенность уменьшилась, траектория должна иметь как можно больший угол наклона в точке вылета из атмосферы. Правда, величина этого угла ограничивается запасом аэродинамического качества спускаемого аппарата, а также допустимым пределом максимальных перегрузок (в ином случае будут более глубокие погружения в атмосферу на первом участке). На промежуточном участке полета управление аппаратом невозможно, и поэтому накопленное отклонение по дальности сможет быть скомпенсировано только на участке второго погружения в атмосферу.

Подчеркнем, что, рассматривая возможности спускаемого аппарата при возвращении с орбиты и с лунных траекторий, мы предусматривали программное управление движением аппарата. Однако при возвращении с орбиты могут возникать и такие ситуации, когда управлять траекторией спуска с помощью аэродинамических сил станет невозможно. Например, если вдруг спускаемый аппарат не удалось сориентировать перед входом в атмосферу или, скажем, подготовить систему управления. В этих ситуациях необходимо осуществлять баллистический спуск по траектории, которая формируется без использования подъемной и боковой аэродинамических сил аппарата».

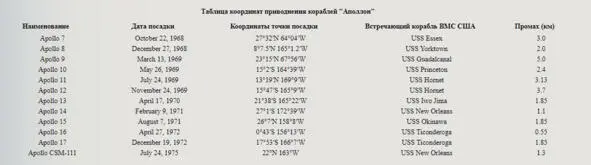

Как вы догадались, задача безопасного приземления со второй космической скоростью сама по себе, невзирая на точность, «хоть куда-нибудь», уже является большим научно-техническим достижением, почти чудом. Тем более странно на фоне перечисленных проблем, выглядит американская статистика. Почему-то во всех случаях спускаемые аппараты приземлялись четко в радиусе всего двух, иногда одной морской мили от какого-нибудь авианосца? Особую гордость вызывает «Apollo-16» с его запредельной точностью 550 метров! Отметим также, что экипаж «Apollo-13» сумел безо всяких приборов, на глазок, приводнится с точностью 1 морской мили возле вертолетоносца ВМФ США с японским названием «Иводзима»!

Любопытная деталь, все поисково-спасательные группы кораблей ВМС США всегда ожидали спускаемый аппарат только в одной точке! Даже сейчас, когда полеты на орбиту Земли стали рутиной, поисково-спасательные отряды российских служб всегда готовы к приему гостей в двух точках, в точке управляемого спуска, и в точке баллистического спуска. Эти точки при спуске с орбитальной станции разнесены не очень далеко, всего 500 км. Но при возвращении со второй космической скоростью разница в точках приземления идет на тысячи километров. Почему-то в НАСА этот момент как-то упустили. Скажем больше, когда неуправляемый корабль «Apollo-13» несся к Земле, и экипаж, как утверждают в ЦУПе НАСА, вручную пытался попасть в этот самый коридор (а это всего 10 км), даже тогда баллистики считали только одну возможную точку посадки.

Почему не две? Может просто они этого не знали? На самом деле, в отчете АН СССР под редакцией заслуженного летчика испытателя, который решил стать «ракетчиком», И. И. Шунейко [1] наши просто пририсовали американцам вторую точку приводнения. У наших, видимо, в голове не укладывалось, что США не учитывали нештатную зону баллистической посадки. В американской версии описании приводнения такое указание на два места посадки отсутствуют. Советские специалисты решили подправить текст своих американских спонсоров, которые финансировали написание книги про «достижение» США.

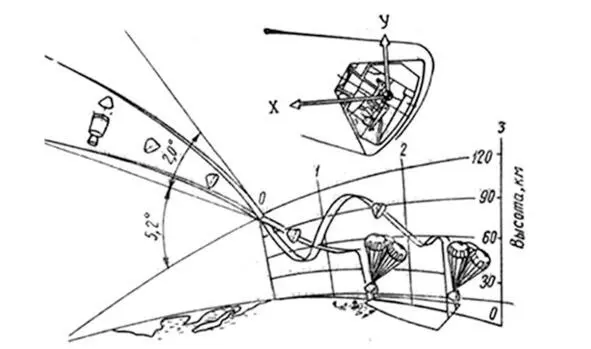

Рис.3 (слева): схема входа в атмосферу корабля «Apollo». Условно показаны две точки посадки: Точка для короткого баллистического и точка управляемого спуска, «с горкой». На самом деле, в отчете АН СССР под редакцией И. И. Шунейко [1] наши просто пририсовали американцам вторую точку приводнения. У наших, видимо, в голове не укладывалось, что США не учитывали нештатную зону баллистической посадки. Этот рисунок иначе как условностью рассматривать нельзя, ведь меньшему углу входа, как правило, соответствует большая дальность, но не наоборот, как это показано на рисунке. Так что речь идет именно о длине сектора приземления. Генерал Каманин так описывал процесс посадки советского лунного корабля «Зонд» [7]: «Корабль, по расчетным данным, должен входить в атмосферу Земли под углом 5—6° к плоскости местного горизонта.

Уменьшение угла входа от допустимых значений всего на один градус чревато возможностью «незахвата» корабля атмосферой Земли. Превышение угла входа на один градус ведет к возрастанию перегрузок от 10—16 единиц при расчетном спуске до 30—40 единиц, а более значительное увеличение этого угла будет опасно не только для экипажа, но может привести и к разрушению самого корабля. Иными словами, корабль должен пролететь более 800 000 километров по трассе «Земля – Луна – Земля» и на скорости 11 километров в секунду попасть в зону безопасного входа диаметром 13 километров. Такая высокая точность может сравниться лишь с точностью, потребной для попадания в копейку с расстояния 600 метров». В дневниках генерала Каманина есть четкое упоминание, что расчетный коридор имел значение условного перигея 49 км ± 7 километров, т.е. в диапазоне 42…56 км. К примеру, «Зонд-5» из-за отказа системы ориентации, имел перигей ~35 км (т.е. промахнулся и шел баллистикой с перегрузками до 16 g). «Зонд-6» шел четко по трассе с перигеем ~45 км (попал в коридор, при этом максимальные значения перегрузок составляли 4—7 единиц) и совершил удачный маневр-прыжок длинной 9000 км.

А теперь вернемся к нашим американцам. Источник [5] дает нам подробные сведения о параметрах входа в атмосферу и посадки СА «Аполлон». Так, «тормозной» путь у них находился в районе 1300 морских миль = 2400 км. Иногда на сотню больше, иногда на сотню меньше. При этом типичный угол входа в атмосферу равен 6,5° при максимальных перегрузках меньше 7 g. (Все углы входа американцы уже отсчитывали от высоты ~400 тыс. футов или ~120 км, хотя до этого – на рис.5 такой отсчет велся от высоты ~300 тыс. футов или ~91 км). В источнике [1] есть карта места посадки корабля Apollo-11.

Я долго не мог понять, что с ней не так, потом понял: область возможных посадок, или район поиска, находится дальше (по ходу полета) точки управляемого приземления. А должно быть наоборот: нештатная зона баллистического спуска всегда находится (на траектории) перед точкой управляемого спуска. Но не наоборот! Чем дальше точка приземления от места входа в атмосферу, тем глубже аэродинамический маневр в атмосфере. Чем ближе к точке входа, тем больше траектория приближается к классической баллистической параболе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: