Сергей Митин - Игемон. Размышления о региональной власти в России

- Название:Игемон. Размышления о региональной власти в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4484-8299-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Митин - Игемон. Размышления о региональной власти в России краткое содержание

Увлекательная манера повествования, свободная от какой-либо политической ангажированности, делает данное издание интересным для самой широкой аудитории, как для специалистов, так и для всех читателей, неравнодушных к жизни своего Отечества.

Книга богато снабжена иллюстративным материалом.

Игемон. Размышления о региональной власти в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Процесс централизации власти переустроил всю политическую систему Русского государства. Местное управление первой половины XVI века в большей мере, чем центральное, сохранило пережитки феодальной раздробленности. А именно это негативно проявилось в наместничестве, которое стало обеспечиваться системой кормления, когда администрация наместника существовала за счет местного населения. Система кормления являлась своего рода формой материальной компенсации дворянству за военную службу. Величина «кормов» для наместников определялась в уставных грамотах. Назначение на должность выражалось словами: «пожаловали в кормление». Поэтому получившие должность и назывались кормленщиками.

Боярская дума. Акварель А.П. Рябушкина. 1893 г.

Прежде мы предполагали, что слово «кормление» восходит к «корме», «кормилу» (рулевому веслу), а не к пищевому термину «корм». Но вскоре нам удалось выяснить, что между словами «корма», «кормило» (весло) и пищевым термином «корм» в действительности нет противоречия. Дело в том, что при транспортировке наиболее ценные грузы (к которым бесспорно относилась и разнообразная снедь) складировались на корме ладьи или струга. Поэтому термин «кормление» включает в себя все – и руление областью, и пользование теми благами, которые область приносит. Поскольку наместники в ту пору не получали государева жалованья, им ничего более не оставалось, как кормиться с земли, которая была вручена их попечению.

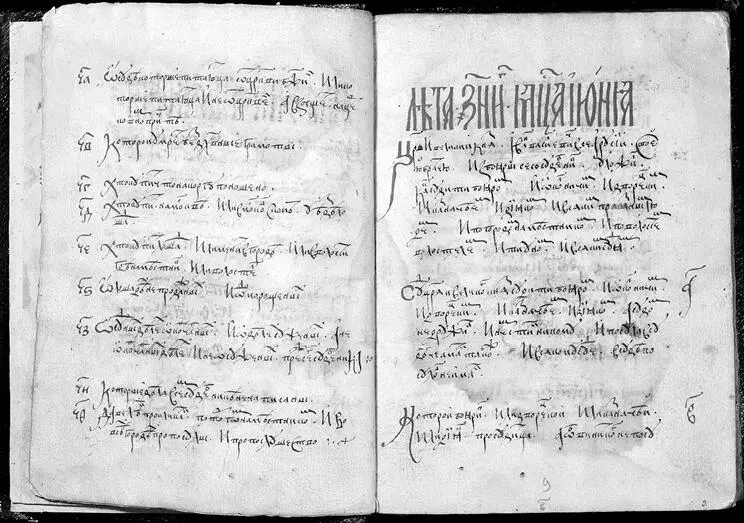

Местные чиновники собирали подати с населения деньгами или натурой. Натуральный характер вознаграждения за службу соответствовал низкому уровню развития товарно-денежных отношений. Наместник расценивал вверенные ему города или волость как законный, признанный князем источник собственного дохода и благосостояния. В подтверждение этому В.О. Ключевский подчеркивает, что «кормленщик, наместник или волостель получал при назначении на кормление наказный или доходный список, своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины».

Двинская уставная грамота 1397 г.

Не случайно летописец, описывая роль наместника в какой-нибудь волости, не говорит о том, насколько его правление будет полезным для народа, а отмечает именно то, как велик для населения будет корм наместника. Другими словами, кормление – это пенсия за военную службу. Но на самом деле деятельность наместников на тот момент была несложной, она являлась исключительно финансовой и ограничивалась сбором налогов для князя.

Летописи сообщают, что царь иногда оказывался в затруднительном положении, когда желавших покормиться было больше, чем свободных мест. В таком случае князь либо давал кормление на короткий срок, либо посылал на кормление сразу двух наместников. Естественно, оба обстоятельства приходились не в радость для местного населения. Вся система бесконтрольного поведения администрации на местах ложилась тяжелым бременем на крестьянство и посадских людей. Кормленщиками в то время были не только представители феодальной аристократии, но и элита служилых людей. Власть кормленщиков регламентировалась доходными списками, строго устанавливающими размеры кормов, нормы которых оставались неизменными с середины XV века.

Вскоре у наместника появились и военные обязанности, так как наместник получил статус начальника войск, защищавших княжеские владения. Позже на наместника возложили политические дела в уезде, он стал выполнять отдельные поручения из центра. В обязанности наместника вошли и судебные дела. Гражданские тяжбы являлись важным источником дохода как для наместника, так и для князя. Мелкие преступления наместник рассматривал самостоятельно, а уголовные дела согласовывал с Москвой. (Все-таки решение о такой важной запятой в приговоре «казнить нельзя помиловать» великий князь оставлял за собой.)

Данные из исторических документов свидетельствуют об отрицательном отношении населения к наместникам и к их деятельности. Нередко местные жители жаловались великому князю, прося у него защиты от произвола чиновников. Были случаи, когда великий князь московский Иван ІІІ обращал особое внимание на действия наместников. Например, по жалобе лучан он предал суду своего наместника Ивана Оболенского, что явилось в то время строжайшей мерой, невиданной ранее.

Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» пишет: «Два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимою принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственною основою целости ее, силы, благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тираниею, они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где обязанность, там и закон: никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастие народное».

Эти слова классика нашей исторической науки и до сего дня не утратили своей актуальности. Недаром их предпочитают не помнить наши либералы от политики, большинство из которых – те самые «западники», иноземцы, с которыми столь доказательно полемизирует здесь Карамзин.

Итак, уже конец XV века и первую половину XVI века (великое княжение Ивана III, Василия III и начало царствования Ивана IV Грозного) можно рассматривать как эпоху укрепления и расширения Русского государства до степени его превращения в царство. В этот период великокняжеская власть дорастает до самодержавной. Хотя это еще не абсолютизм: Боярская дума вплоть до петровских времен, то есть на два века, сохраняет свои позиции. Царь чувствует себя отчасти от нее зависимым в своих решениях, но временами «подминает под себя» – проводит свою волю насильственно, с помощью репрессий. Это прежде всего Иван Грозный и в более слабом его подобии – Борис Годунов. В более слабом, поскольку Борис, в силу своего «худородства», не решался на столь масштабные репрессии, как Иван Грозный. Что боярство прощало потомку Рюрика, не простило бы сыну вяземского помещика, дальнему потомку Чет-мурзы. Впрочем, оно не простило даже меньшего, что хорошо показывают события Смутного времени, о котором рассказ впереди.

В эту эпоху управленческий аппарат в целом адекватен историческим задачам, но еще крайне неустойчив, не сформирован. Царская власть окончательно не выкована, ее задачи и властные полномочия понимаются многими «управленцами» (в основном представителями боярского сословия) очень по-разному. Поэтому зачастую государство бессильно решить важные исторические задачи. Так, Иван Грозный, покоривший Казанское и Астраханское ханства, проиграл войну в Ливонии. Борис Годунов не сумел выиграть войну со шведами за выход на Балтику, хотя ему и удалось занять несколько опорных крепостей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: