Сергей Митин - Игемон. Размышления о региональной власти в России

- Название:Игемон. Размышления о региональной власти в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4484-8299-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Митин - Игемон. Размышления о региональной власти в России краткое содержание

Увлекательная манера повествования, свободная от какой-либо политической ангажированности, делает данное издание интересным для самой широкой аудитории, как для специалистов, так и для всех читателей, неравнодушных к жизни своего Отечества.

Книга богато снабжена иллюстративным материалом.

Игемон. Размышления о региональной власти в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как мы упоминали, первые попытки Новгорода обрести независимость от Великого Киевского княжества проявились уже в XI веке. Новгородские бояре при поддержке городского населения с тех пор неоднократно пытались избавиться от бремени налого-обложения Киева и создать свое войско. Но успеха в этом достигли только во времена феодальной раздробленности. В 1136 году, после бегства князя Всеволода Мстиславича с поля битвы у Жданой горы и изгнания его из Новгорода, в Новгородской земле более чем на три века установилось исключительно вечевое правление.

Вече было поистине образцовым демократическим институтом того времени. Собрание свободных собственников города (конечно, мужского пола) обладало широкими полномочиями. Оно призывало князя с дружиной, судило о его «винах», «указывало ему путь» из Новгорода; избирало посадника (главу администрации), тысяцкого (войскового старшину) и даже церковного владыку! Решало вопросы о войне и мире, издавало и отменяло законы, устанавливало размеры повинностей, избирало представителей власти в новгородских владениях и судило их.

Во время монгольского нашествия на Русь и последующих ордынских походов Новгород, хоть и платил монголам дань, но избежал разорения благодаря своему удаленному расположению. Впрочем, юго-восточные города новгородских владений (Торжок, Волок, Вологда, Бежецк) были разграблены и опустошены ордынцами. В 1238 году, во время княжения Александра Невского, татары дошли до места, называемого Крестцы (80 км от Новгорода). Перед этим они долго штурмовали Торжок, захватили его и сожгли, но при этом потеряли очень много своих воинов. Затем долгое время стояли у Крестцов под Новгородом, но на сам Новгород не пошли. Почему? Это загадка до сих пор. То ли побоялись, то ли новгородцы откупились.

В 1236–1240 и 1241–1252 годах в Новгороде княжил Александр Невский. Он не владел городом как своим уделом и даже не являлся наместником своего отца, бывшего на ту пору великим князем владимирским. Просто новгородцы, под угрозой сначала шведского, а затем немецкого вторжения, на вече приняли решение пригласить талантливого полководца с дружиной для «оказания оборонительных услуг». С этим Александр Ярославич с блеском справился.

Едва ли тогда кто-то из граждан республики думал, что именно Александр Невский, приняв в Каракоруме ярлык на великое княжение владимирское, в 1259 году принудит Новгород стать данником Орды.

С той поры до 1478 года новгородский стол занимали, хотя и не имея полной власти над городом, преимущественно суздальские и владимирские князья. Затем стали сюда приходить московские великие князья, изредка – князья литовские.

До XV века владения Новгорода расширялись на восток и северо-восток. Республика приобрела земли вокруг Онежского озера, вдоль реки Северной Двины и побережье Белого моря. Также исследовались Баренцево и Карское моря, запад Северного Урала. Районы к северо-востоку от Новгорода были богаты пушным зверем и солью.

В 1348 году по Болотовскому договору Новгород предоставляет Пскову автономию по части выбора посадников. После Псков признает московского великого князя своим безусловным главой и соглашается избирать на псковское княжение лиц, угодных великому князю. С 1399 года эти псковские князья так и называются – московскими наместниками. Московский князь Василий II добивается права назначать наместников во Псков по своему усмотрению. А при Иване III псковичи даже вынуждены отказаться от прежнего права смещать за большие вины перед городом назначенных к ним из Москвы начальников. С 1510 года Псков фактически становится вотчиной великого князя Василия III с посадником-наместником от московского князя.

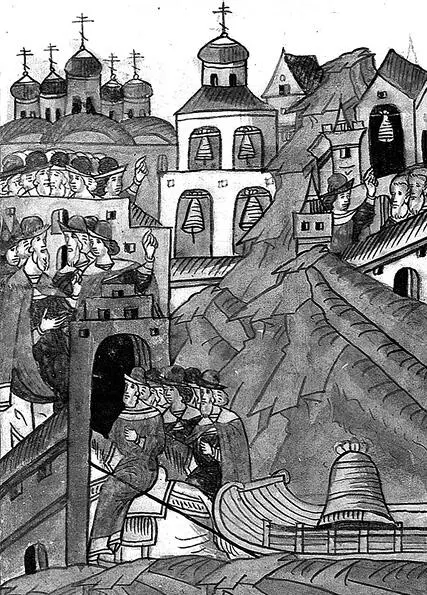

После первого похода на Новгород (1471) Иван III принудил новгородцев «ставить архиепископа на Москве» . В результате второго похода (1478) вече было уничтожено как политический институт, а вечевой колокол увезен в Москву.

15 января 1473 года Новгород присягнул великому князю московскому. Через пять дней Иван III отправил в Москву грамоту о том, что он «Великий Новгород привел в свою волю и учинился на нем государем яко на Москве».

Увоз вечевого колокола. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

А в 1494 году пришел конец и новгородско-ганзейским отношениям. По указу Ивана III немецкая контора в Новгороде была закрыта, а ганзейские купцы и их товары арестованы и отправлены в Москву. Замечательный пример региональной и торговой политики молодого Московского государства! Но что поделаешь, таковы были издержки первого этапа централизации власти.

Отличия общественного строя Новгородского государства от московских порядков носили куда более глубокий характер, нежели в прочих новоприсоединенных землях. В основе вечевых порядков лежало богатство новгородской боярско-купеческой аристократии, владевшей обширными вотчинами. Огромными землями также располагала новгородская церковь. В ходе переговоров о сдаче города великому князю московская сторона дала ряд гарантий, в частности, было обещано не выселять новгородцев «на Низ» (за пределы Новгородской земли, на собственно московскую территорию) и не конфисковать имущество.

Но сразу после падения города были произведены аресты. Была взята под стражу непримиримая противница Московского государства Марфа Борецкая, огромные владения семьи Борецких перешли в руки казны. Схожая участь постигла всех лидеров пролитовской партии. Помимо этого, был конфискован ряд земель, принадлежавших новгородской церкви.

И наконец, в 1487 году было принято решение о выселении из города всей землевладельческо-торговой аристократии и конфискации ее вотчин. Зимой 1487/88 года из города было выселено около 7000 человек – бояр и «житьих людей». В следующем году из Новгорода было выселено еще более тысячи купцов и «житьих людей». Их вотчины были конфискованы в казну, откуда частично были розданы в поместья московским детям боярским, частично переданы в собственность московским боярам, а частично составили владения великого князя.

Таким образом, место знатных новгородских вотчинников заняли московские переселенцы, владевшие землей уже на основе поместной системы. Надо заметить, простой народ переселение знати не затронуло. В 1489 году таким же образом была выселена часть населения Хлынова (Вятки).

Ликвидация господства старой аристократии Новгорода шла параллельно с ломкой старой системы управления. Власть перешла в руки наместников, назначавшихся великим князем и ведавших как военными, так и судебно-административными делами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: