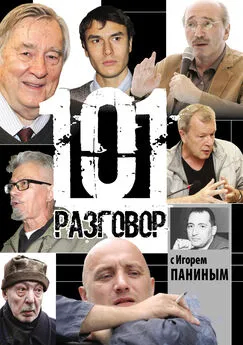

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным

- Название:101 разговор с Игорем Паниным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00095-207-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным краткое содержание

Среди его собеседников люди самых разных взглядов, литературных течений и возрастных групп: Захар Прилепин и Виктор Ерофеев, Сергей Шаргунов и Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский и Александр Проханов, Андрей Битов и Валентин Распутин, Эдуард Лимонов и Юрий Бондарев.

Помимо этого в книге встречаются и политики (вице-премьер Дмитрий Рогозин), видные деятели кино (Виктор Мережко), телевидения (Олег Попцов). Но всех их объединяет одно – в той или иной мере они являются писателями, авторами книг и публикаций.

Настоящее издание – это не только увлекательный путеводитель по нашей литературе, но и серьезные дискуссии о политике, общественной жизни, социальных проблемах. Это книга о России, о странных и загадочных людях, которые живут здесь и сейчас.

101 разговор с Игорем Паниным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– И как быть в этой ситуации писателям, которые ещё не успели раскрутиться?

– Писателю, которого отторгает литературная среда, нужно, на мой взгляд, упорно искать тех, кому понравится его книга, кто будет ею зачитываться. Мне лично помогали письма в Интернете от неизвестных молодых людей, которые писали, что наконец-то прочитали о том, о чём сами всё время думали. Но были и комментарии, в которых автора называли рефлексирующим лентяем, пуска ющим слюни маразматиком, но ющим о смысле жизни, вместо того чтобы взять судьбу в свои руки… А ещё писателю крайне важно найти своего издателя – именно своего. Единомышленника, даже, может быть, друга. Мне кажется, своего издателя я ещё не нашёл.

Три дополнительных вопроса:

– В начале ХХ века критики наперебой говорили, что писатель измельчал. А что можно сказать о нынешнем времени?

– Сегодня, я думаю, измельчало время и писатель вместе с ним. Время, социум не ставят перед человеком главных вопросов: кто он, откуда пришёл, куда идёт, в чём смысл его жизни? Не ставит, словно ответы на эти вопросы уже ясны. И соответственно труд писателя оплачивается копеечно. Чтобы достойно зарабатывать, ему нужно не один сильный роман писать раз в несколько лет, а печь свои произведения как пирожки, словно серии в киносериале. Разумеется, настоящей глубины в таких романах не получится. Чтобы написать что-то стоящее, надо всего себя вложить в книгу, весь мир туда вместить, умирать и воскресать вместе со своими героями.

– Почему писатели перестали быть «властителями дум»? Можете ли вы представить ситуацию «литература без читателя» и будете ли продолжать писать, если это станет явью?

– Я думаю, что в идеале писательство – не профессия, а попытка понять и описать мир. Книга – не продукт, это человеческий поступок. Литература без читателя может быть. Потому что по большому счёту настоящие поступки совершаются не только ради людей, а прежде всего ради Бога.

– На какой вопрос вы бы хотели ответить, но я его не задал?

– Зачем вы вообще пишете? Я боюсь этого вопроса. Потому что не знаю, что на него ответить. Может, писать мне вообще и не надо. Что я изменил своими книгами, сделал ли кому-нибудь лучше, стало ли кому-нибудь легче? Иногда мне кажется, что что-то получилось. Иногда – что лучше бы я занялся подводными исследованиями, как хотел в детстве, изучал бы животных, всё больше хорошего было бы…

«Литературная газета», 18 января 2012 г., № 1–2

Язык до Казани доведет

Лилия Газизоване застала больших гонораров, но успела получить благословение от Цветаевой

Лилия Газизова – поэт, переводчик, культуртрегер. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Училась в аспирантуре Института мировой литературы РАН. Автор нескольких сборников стихов. Публиковалась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Арион», «Юность», «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», в «Литературной газете», в альманахах, антологиях. Стихи переводились на английский, немецкий, польский, румынский, турецкий, латышский, армянский языки. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт и работает в Казани.

– В вашей литературной судьбе немалую роль сыграла Анастасия Цветаева, порекомендовавшая когда-то стихи никому не известной девушки в журнал «Юность». А как вы с ней познакомились?

– Анастасия Ивановна Цветаева сама нашла название для моей первой поэтической книги «Чёрный жемчуг» и сама же пожелала написать предисловие к ней. А познакомились мы в Доме творчества «Переделкино», куда я попала, будучи 19-летней студенткой мединститута. Я считалась перспективным, как тогда говорили, автором, и наш Союз писателей одарил меня путёвкой. В тот год там отдыхали-работали Сильвия Капутикян, Римма Казакова и другие корифеи советской литературы. Был даже 105-летний поэт-футурист Саша Красный. Анастасия Ивановна удивила меня своей деятельной добротой. В тот же вечер, когда мы познакомились, она пригласила меня к себе почитать стихи. В первые минуты я напряжённо помнила о том, что передо мной – сестра Марины Цветаевой, но масштаб личности самой Анастасии Цветаевой постепенно вытеснил эти мысли. Хотя о Марине Ивановне, конечно, мы говорили немало. Тогда же Анастасия Ивановна попросила у меня подборку для «Юности», куда передала их через Кирилла Ковальджи, и своей рукой написала о них лестный отзыв. Позже, когда я приезжала в Москву, не раз останавливалась у неё дома, поэтому успела близко узнать её. На всю жизнь я запомнила слова: «Нельзя говорить о человеке, что он плохой, лучше сказать, что он совершил плохой поступок». Уроки, которые я получила от неё, были нравственно-этического характера.

– Какие ещё знаковые встречи были в вашей жизни?

– Коротким, но запоминающимся было общение с Виктором Соснорой, который поразил меня своей инакостью. Есть поэты, которые не укладываются в формат жанра. Соснора – один из них. Назову ещё имя – Андрей Новиков, московский поэт, редактор, культуртрегер и… впоследствии, так случилось, мой муж. Встреча с ним – главное событие последних лет. У нас был странный для многих, но удивительный брак на два города. Мы встречались в Москве и в Казани. Теперь мне кажется, что для двух творческих людей подобный союз оптимален. У нас не было общего хозяйства и общих детей. Зато были любовь и литература, о которой говорили бесконечно. Андрей расширил мой литературный кругозор, научил понимать и принимать стихи поэтов, которые не близки мне по определению. У него был безупречный литературный вкус. Он трагически погиб весной этого года. Посмертно в издательстве «Воймега» вышла его книга «Нерасчётливый наследник».

– Вы начинали с традиционных стихов, но в последние годы перешли на верлибры. Это был сознательный шаг? Или просто так сложилось?

– Это было почти сознательное решение – писать верлибры. Естественно, они и раньше у меня «случались», но семь лет назад произошло глобальное для моей жизни событие, изменившее меня и перевернувшее мой мир. Простите, умолчу, что именно тогда произошло. И неожиданно я стала себя чувствовать по-настоящему свободной именно в верлибрах. Не отсутствие размера и рифм раскрепостило меня. Думаю, в этой форме таятся огромные возможности, которые не использованы и на десятую часть. Верлибры никогда не станут столбовой дорогой русской поэзии – это очевидно. Но они вносят свою неповторимую «ноту» в общий хор поэтических голосов. Тот, кто ждёт от стихов музыки, не найдёт её в верлибрах. Но хороший верлибр, как и классическое русское стихотворение, может «ранить» в сердце, остаться в памяти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: