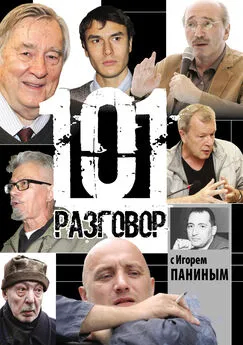

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным

- Название:101 разговор с Игорем Паниным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00095-207-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным краткое содержание

Среди его собеседников люди самых разных взглядов, литературных течений и возрастных групп: Захар Прилепин и Виктор Ерофеев, Сергей Шаргунов и Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский и Александр Проханов, Андрей Битов и Валентин Распутин, Эдуард Лимонов и Юрий Бондарев.

Помимо этого в книге встречаются и политики (вице-премьер Дмитрий Рогозин), видные деятели кино (Виктор Мережко), телевидения (Олег Попцов). Но всех их объединяет одно – в той или иной мере они являются писателями, авторами книг и публикаций.

Настоящее издание – это не только увлекательный путеводитель по нашей литературе, но и серьезные дискуссии о политике, общественной жизни, социальных проблемах. Это книга о России, о странных и загадочных людях, которые живут здесь и сейчас.

101 разговор с Игорем Паниным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Вы ведь ещё и переводчик. В советское время переводчики зарабатывали порой больше, чем авторы, пишущие оригинальные произведения. Сейчас переводческая деятельность таких денег не приносит, но вы активно переводите с татарского на русский. Это как-то оплачивается местным Союзом писателей или о вознаграждении персонально договариваетесь с авторами?

– К сожалению, я уже не застала больших гонораров. Но переводила довольно много. Видела в этом не только источник заработка, но и, простите за пафос, долг. Участвовала как составитель и переводчик в издании книг: «Современная татарская поэзия», «Современная татарская проза», «Из века в век. Татарская поэзия». Сегодня имеют место и неформальные договоры с авторами. Но иногда, как, например, было с изданием сборника новых переводов Габдуллы Тукая в 2012 году, выделяются бюджетные деньги. И тогда переводы достойно вознаграждаются. Многие наши татарские поэты благодарны «Литературной газете», которая регулярно публикует переводы татарской поэзии на русский язык.

– По образованию вы детский врач и даже шесть лет проработали в этой области. Не жалеете, что оставили профессию? Или теперь ваша профессия – это стихи и только стихи?

– Не жалею. Хотя мои маленькие пациенты любили меня. А мне нравилось их лечить и вообще работать с детьми. Какое-то время я совмещала эти деятельности, потом литература вытеснила медицину. Между этими двумя занятиями много общего. В сущности, литература – это скорбный лист человечества. И ещё. Помните у Баратынского? «Болящий дух врачует песнопенье». А сейчас, наверное, уже можно сказать, что литература стала моей профессией.

– Такое впечатление, что в последнее время Казань стала одной из поэтических столиц России. Постоянно проходит информация о казанских поэтических фестивалях – имени Лобачевского, имени Хлебникова, имени Державина… Чем это можно объяснить?

– Казань никогда не воспринималась мною как провинциальный город. Её расположение – выигрышно. Казань – это котёл, в котором перемешаны Запад и Восток, Европа и Азия. Поэтому рождаются удивительные личности, совершаются необыкновенные открытия. Здесь сильны литературные традиции, связанные с такими поэтами и прозаиками, как Гавриил Державин, Максим Горький, Велимир Хлебников, Вероника Тушнова. Не все знают, что татарско-тюркская поэзия имеет более чем тысячелетнюю историю. Вот и получается, что Казань – это стыковочный узел культур, традиций, мировоззрений. Потому и появились в Казани Равиль Бухараев (1951–2012), Алексей Остудин – авторы, известные в российском поэтическом сообществе. При этом есть менее «засвеченные» поэты, чьё творчество по-настоящему интересно и заслуживает читательского внимания, – Тимур Алдошин, Айрат Бик-Булатов, Наиль Ишмухаметов. Только в Казани мог появиться Международный поэтический фестиваль имени Николая Лобачевского, единственный в мире литературный фестиваль имени математика. А ещё – международный Хлебниковский фестиваль ЛАДОМИР. Упомяну и о таких значительных форумах, как Международные Цветаевские чтения в Елабуге, Международные Державинские чтения в Казани и Лаишево, собирающие цвет российского литературоведения.

– А к каким фестивалям имеете отношение непосредственно вы как литературный консультант и руководитель секции русской литературы и художественного перевода в СП Татарстана?

– Я принимаю участие в организации или участвую почти во всех мероприятиях русской литературы в республике. Один из главных наших литературных фестивалей – Державинский. Каждый год 14 июля, в день рождения нашего великого земляка, вручается литературная премия, имеющая всероссийский статус. Весной этого года стартовал проект «Литературные дворики». Это по-настоящему интересно и красиво, когда в обычном дворе поэты читают свои стихи. Гостем одного из них был Евгений Евтушенко. В восемнадцатый раз прошёл недавно Осенний бал поэзии, который органично вписался в литературный календарь Казани. Также прошёл и республиканский конкурс чтецов поэзии Державина. В нём приняли участие более двухсот школьников. Вроде бы ничего особенного, но эти двести школьников хотя бы знают о существовании такого поэта. И читали они замечательно, выбирали малоизвестные стихи Гавриила Романовича, не входящие в школьную программу.

– Но можно ли сказать, что вот все эти мероприятия как-то кардинально подняли интерес к поэзии у казанцев? И если да, то в чём это выражается – больше людей приходят на выступления поэтов, повысился спрос на поэтические сборники в казанских книжных?

– Я не знаю, что должно произойти, чтобы поэзия стала такой же популярной, как в 60-е годы. А может, не нужно стадионов? Поэзия – явление камерное. Ей уютнее в студенческих аудиториях, музейных и библиотечных залах. Вот проходил в Казани IV фестиваль имени Н. Лобачевского, и, неожиданно для меня, залы были переполнены. Даже на конференции «Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание» не было свободных мест, публика сидела на ступенях лестниц – такой оказался интерес.

– Несколько лет назад мне довелось выступать в здании Союза писателей Татарстана. Очень удивило внутреннее убранство. Всё новенькое, с иголочки, чистота, солидность. Местные власти, стало быть, оказывают немалую материальную помощь писателям?

– Здание нашего Союза писателей и вправду красивое. Это старинный особняк Оконишникова, который недавно был отреставрирован. Да, власть поддерживает писателей Татарстана. Выделяются деньги на проведение литературных форумов самого разного масштаба, в Татарском книжном издательстве выходят книги наших писателей, татарских и русских. Русскоязычные авторы публикуются в журналах «Идель», «Казань», в альманахе «Аргамак», «Казанском альманахе». Писатели пенсионного возраста получают стипендию. Но, конечно, не всё так радужно. На гонорары от публикаций и изданий книг прожить нельзя. Поэтому творчеством многие занимаются в свободное от работы время. Конечно, хотелось бы большей поддержки оригинальных проектов, издания книг молодых авторов.

– Не тяжело тащить организаторскую лямку?

– Нет. Если не я, то кто же?

– А чем отличается литпроцесс в Татарстане от того, что протекает в России? Есть какие-то отличительные (может быть, национальные) особенности?

– Особенности, конечно, есть. Двуязыкая музыка улиц, соседство церквей и мечетей, старинной и современной архитектуры придают неповторимость Казани. Эта неповторимость есть и в стихах казанских поэтов, у каждого из которых есть строчки о татарской столице, как, например, у Державина: «Как время катится в Казани золотое…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: