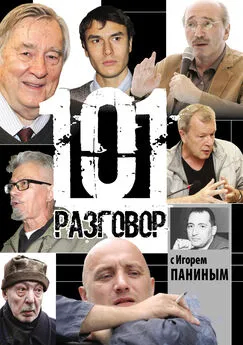

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным

- Название:101 разговор с Игорем Паниным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00095-207-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным краткое содержание

Среди его собеседников люди самых разных взглядов, литературных течений и возрастных групп: Захар Прилепин и Виктор Ерофеев, Сергей Шаргунов и Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский и Александр Проханов, Андрей Битов и Валентин Распутин, Эдуард Лимонов и Юрий Бондарев.

Помимо этого в книге встречаются и политики (вице-премьер Дмитрий Рогозин), видные деятели кино (Виктор Мережко), телевидения (Олег Попцов). Но всех их объединяет одно – в той или иной мере они являются писателями, авторами книг и публикаций.

Настоящее издание – это не только увлекательный путеводитель по нашей литературе, но и серьезные дискуссии о политике, общественной жизни, социальных проблемах. Это книга о России, о странных и загадочных людях, которые живут здесь и сейчас.

101 разговор с Игорем Паниным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Про постапокалиптическое метро ещё будете писать или тема себя исчерпала? Я так понимаю, тут достаточно выгодный коммерческий проект, все ларьки забиты этими книжками…

– Я написал две книги об этом: «Метро 2033» и «Метро 2034». Остальное делают другие авторы по мотивам и по сеттингу моих романов, серия называется «Вселенная Метро 2033». Я там за главного редактора и координатора. Тираж серии превысил миллион экземпляров, и я превратил его в международную литературную инициативу: авторы из разных стран пишут о своих местах в мире 2033 года на родных языках. Не знаю, вернусь ли я сам в «Метро»: очень не хочется повторяться. Писать продолжение книги, которая многим понравилась, только для того, чтобы ещё чуть-чуть выжать из её успеха, мне кажется бездарной тратой времени и обманом своих читателей. Нужны новые идеи, новый дух и новые смыслы. Между «2033» и «2034», кроме названия, общего почти и нет ничего. Если будет когда-то «2035», это должна быть самостоятельная, независимая вещь.

– А что за международный проект по дописыванию этой саги? Что, серьёзные западные писатели реально пишут свои версии?

– Уже вышли книги об Англии и об Италии – причём у себя на родине тоже.

Дописывает свой роман на испанском выдающийся кубинский фантаст Хосе Мигель – о Гаване 2033 года. Итальянец Туллио Аволедо – известный у себя на родине автор интеллектуальных триллеров, успешный и обласканный критикой, член жюри многочисленных фестивалей. На очереди – романы, созданные немцами, испанцами, поляками. Книги наших писателей издаются на десятке европейских языков, иностранцы переводятся на русский… Такого до сих пор не делал ещё никто: чтобы авторы из разных стран, на разных языках сообща создавали единый fiction-мир. Первым быть интересно.

– Вот и компьютерная игра создана по мотивам «Метро». О грядущих фильмах поговаривают. Не кажется ли вам: то, что вы делаете, – не совсем литература?

– Кто сейчас ответит – что такое «совсем литература»? То, за что «Букера» дают? Литературными премиями правит конъюнктура, и они редко имеют что-либо общее с читательскими вкусами. При этом, в отличие от Запада, и награждение ничего для романа не сделает: дай ему хоть «Нацбест», хоть «Большую книгу», народным он не станет. Должна ли настоящая литература оставлять читателя равнодушным, быть недоступной, «клубной»? Есть ли тогда у неё шансы пережить своих авторов? Не вижу ничего порочного в мультимедийности современной литературы, в её кросс-платформенности. Текст может кочевать меж медиа, часть одного сюжета может быть рассказана в романе, другая – в компьютерной игре, третья – в кино. Сами по себе игры – тоже вид искусства. Да, они могут быть примитивны, жестоки и омерзительны, но разве мало таких фильмов или книг? Среди компьютерных игр есть и шедевры – правда, по атмосфере и по визуальной составляющей. Но кто сказал, что в играх не место ярким диалогам, красивому нарративу, мощному и небанальному сюжету? Игра может стать произведением искусства и охватит куда более многочисленную аудиторию, чем книга. Вообще в эпоху Интернета пора бы сдавать каноны и штампы XX века в утиль. Литература нового века мало чем будет напоминать литературу прошлого.

Три дополнительных вопроса:

– В начале ХХ века критики наперебой говорили, что писатель измельчал. А что можно сказать о нынешнем времени?

– Начало XX века подарило нам изящнейшую русскую поэзию, коммунистическое переформатирование сознания и совершенно новый язык и литературу, эмиграцию с её тоской и консервацией русской дореволюционной культуры, которой уже не оставалось в дикой природе… Я знаю десятки имён гениев, которые писали в начале XX века, и не упомню ни единого имени критика. А о том, что сейчас происходит, говорить нельзя. Мы все сейчас внизу, возимся сообща в глине, из которой потом будут, обожжённые временем, возникать колоссы. Сегодняшняя известность/неизвестность, любовь/презрение/невнимание критиков, тиражи – всё суета. Никто не может подняться над головами, никто не может воспарить над толпой и сказать: вот этот – навечно, а вас всех – забудут. Десять лет – короткий срок. Талант может родиться через пять лет и через пятнадцать. Через двадцать может возникнуть целое поколение, и тогда про нас с вами будут говорить, что мы стали тем самым жирным гумусом, на котором взросли гении. А настоящий расцвет литературы XXI века придётся на 30-е. Готов ли я лично быть гумусом? А вы готовы?

– Почему писатели перестали быть «властителями дум»? Можете ли вы представить ситуацию «литература без читателя» и будете ли продолжать писать, если это станет явью?

– Писатели, конечно, не переставали быть «властителями дум», хотя режиссёры и потеснили их. Нынешняя эпоха – время конкуренции контента. За то, чтобы быть нами услышанными, каждую секунду соревнуются десятки и сотни тысяч творцов. В каждом кинотеатре одновременно идут десять фильмов, полки книжных магазинов завалены тысячами книг (кризис? какой кризис?), телевизор предлагает на выбор сотню каналов, а Интернет – миллионы роликов и текстов. Времени в сутках больше не стало – и каждому всё сложнее решить, на что потратить свободный час. В соревновании контента побеждает самый яркий и часто самый короткий, на употребление которого нужно потратить мало усилий, но который при этом даёт мощный эмоциональный эффект. Но если книга действительно хороша, если она захватывает читателя и поражает его воображение, то она окажется способна и заразить его идеями, и отформатировать его сознание, и подвигнуть его на свершения. Любой автор – писатель ли, скульптор или режиссёр – занимается своим делом, потому что нуждается в реакции, в обратной связи, в отклике. Нет более сильного наркотика. И нет более несчастных писателей, чем те, кто вынужден работать «в стол», утешая себя фантазиями о раскаянии современников после собственной безвременной кончины (и вот тогда они поймут!). Нет, я не готов писать в стол. Никто не станет писать в стол добровольно. Если люди забудут алфавит, я уйду в кино.

– На какой вопрос вы бы хотели ответить, но я его вам не задал?

– «Дмитрий, а что вы будете делать дальше? О чём будущий роман?» – этого вы как раз и не спросили.

«Литературная газета», 28 марта, № 12–13

Гиперреализм вместо постмодернизма

Дмитрий Даниловне прислушивается к критическим замечаниям и не думает, что человека можно «выучить на писателя»

Данилов Дмитрий Алексеевич. Родился в 1969 г. в Москве, где и проживает. Автор нескольких книг прозы: «Чёрный и зелёный», «Дом десять», «Горизонтальное положение» и др. Тексты переводились на английский, голландский, итальянский языки, публиковались в США, Нидерландах, Бельгии, Италии. Сборник «Чёрный и зелёный» вошёл в короткий список премии Андрея Белого (2010), роман «Горизонтальное положение» – в короткие списки премий «Большая книга» и НОС (2011). Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Русская жизнь» и других периодических изданиях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: