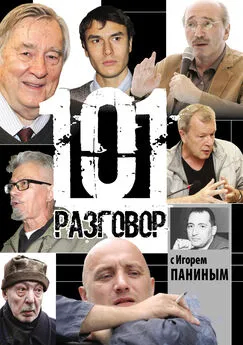

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным

- Название:101 разговор с Игорем Паниным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00095-207-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Панин - 101 разговор с Игорем Паниным краткое содержание

Среди его собеседников люди самых разных взглядов, литературных течений и возрастных групп: Захар Прилепин и Виктор Ерофеев, Сергей Шаргунов и Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский и Александр Проханов, Андрей Битов и Валентин Распутин, Эдуард Лимонов и Юрий Бондарев.

Помимо этого в книге встречаются и политики (вице-премьер Дмитрий Рогозин), видные деятели кино (Виктор Мережко), телевидения (Олег Попцов). Но всех их объединяет одно – в той или иной мере они являются писателями, авторами книг и публикаций.

Настоящее издание – это не только увлекательный путеводитель по нашей литературе, но и серьезные дискуссии о политике, общественной жизни, социальных проблемах. Это книга о России, о странных и загадочных людях, которые живут здесь и сейчас.

101 разговор с Игорем Паниным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Почему писатели перестали быть «властителями дум»? Можете ли вы представить ситуацию «литература без читателя» и будете ли продолжать писать, если это станет явью?

– Словесное начало, с точки зрения многих, уступило первое место визуальному, литература чрезмерно усложнена, неспособна поспеть за временем. Я не из числа скептиков, я буду продолжать читать «бумажные» тексты, что-то писать, это мои привычные занятия, а привычки менять мне уже поздновато.

– На какой вопрос вы бы хотели ответить, но я его вам не задал?

– Это был бы вопрос о моей сегодняшней литературной работе. Ответ прост: я вот уже скоро двадцать лет работаю с рукописями замечательного русского поэта Арсения Тарковского, при постоянном доброжелательном содействии и незаменимой помощи Марины Арсеньевны, его дочери и биографа, а также многих и многих историков литературы, архивистов. Есть несколько замечательных издательских проектов, например, научное издание стихов Тарковского в серии «Новая библиотека поэта», которая выходит под редакцией Александра Кушнера. Все сроки представления результатов моих трудов давно прошли, но я надеюсь, что финишная прямая близка и, вопреки вечной нехватке времени, уже очень скоро я смогу вслед за классиком воскликнуть «окончен мой труд многолетний». Марина Арсеньевна, Александр Семёнович, простите великодушно мои опоздания, комментарии будут сданы, большой русский поэт будет наконец издан с комментариями, с учётом всех рукописных редакций!

«Литературная газета», 11 сентября 2013 г., № 36

«Много у меня в столе…»

Владислав Бахревскийчитает внукам себя, а не Пушкина

Владислав Анатольевич Бахревский родился в 1936 году в Воронеже в семье лесничего. Школу и пединститут окончил в подмосковном Орехове-Зуеве. Учился на литературном факультете педагогического института, руководил созданным им литературным кружком, а впоследствии возглавлял Орехово-Зуевское литературное объединение. Работал в журнале «Пионер», «Литературной газете». Много путешествовал по стране, побывал в Сибири, на Камчатке, на Сахалине, вКарелии, на Алтае, собирая материалы для своих произведений. Автор рассказов, очерков, сказок, исторических романов, среди которых «Хождение встречь солнцу», «Всполошный колокол», «Василий Иванович Шуйский, всея Руси самодержец», «Смута», «Детство Баяна» и другие.

– Вы автор более ста книг, в том числе и для детей. Это, прямо скажем, много…

– Библиотека одного автора – сто книг – появилась вопреки многому, что стояло на моём пути. А всё просто. У меня была супруга Лена, которая, окончив институт, пошла на курсы машинисток. Вот мы такой объём совместно и осилили.

– Наверное, это странное чувство, когда читаете маленьким внукам не только Пушкина, Бажова, Носова, но и свои сказки и забавные истории?

– Пушкин не обидится, если я почитаю внукам свои новые сказки… Но печаль моя беспросветная. Не могу напечатать «Златоборье» с 1989 года, когда перестройщики уничтожили великий «Детгиз» и набор моей сказки рассыпали. В «Златоборье» – обо всём лучшем, что есть в нас и в русской природе. У меня нет изощрённых конструкций, нарочитых выдумок и басен. В сказке о муравье пишу о жизни муравья. И соловей у меня – соловей. Осень, зима, дядюшка Шорох – всё живое, неповторимое чудо, изумительное, как солнце. Я так горевал, когда уходило детство. Но оно возвращается в каждой сказке, в каждом стихотворении. Много у меня в столе. Перечислять – только время тратить.

– Вы называете себя «поэтом в прозе». А пояснить не могли бы, что имеете в виду?

– Совсем недавно редактор Виктора Астафьева Агнесса Гремицкая сказала мне о романе «Тишайший»: «Вы пишете прозу, как стихи». Верно. Огромный роман «Долгий путь к себе» я писал, как стихи. Для меня слово – Вселенная. Вселенная бесконечная, но всякая звезда – звезда. Моя Лена, печатавшая всю эту пропасть страниц, однажды призналась: «После твоей прозы я многих не могу читать».

– А стихи писали? Или, может быть, продолжаете писать в стол?

– Поэтом я себя не считал. Но в 1970 году издал в «Детской литературе» сборник стихов «Лошадиная поляна». Название купил у своих друзей за 3 рубля. Они на Киржаче видели на поляне ночью лошадей. Коли купил, надо оправдать затраты. Написал о лошадях стихи, назвал так сборник. Внутреннюю рецензию давал Евгений Винокуров. Тираж 50 000. Сборник прошёл незамеченным, как и многое другое, что выходило из-под моего пера. Но странное дело: в конце 90-х познакомился с критиком Ириной Арзамасцевой. «Вы – Бахревский? – удивилась она. – Мы росли на ваших стихах». Вот те раз! А потом узнал: в «Каравелле» Владислава Крапивина стихи мои пели, а одно стихотворение стало гимном этих романтиков. Честно говоря, жалею, что большинство моих стихов действительно в столе.

– А откуда у вас такой интерес к истории, к народному творчеству, к фольклору?

– Я из рода бахарей. Сказка – это моё, природное, а исторические романы – тяга к правдолюбию. Уже в детстве хотел написать правду о нашей жизни и о дедушке Евгении Порфирьевиче. Пятеро его братьев были священниками, а он – рабочий. Делал ружья в Ижевске. Революционер. Спасая от тюрьмы, братья пристроили его в селе псаломщиком и женили. После революции дедушку позвали в комиссары, а он принял сан. Был «тихоновец». Арестовали, и он умер в концлагере. Но чтобы писать – надо знать. Когда я произносил имя «Тихон», священники захлопывали двери перед моим носом. О XVII веке начал писать случайно. Но, занявшись XVII веком, понял – вот мой путь к патриарху Тихону. И ещё одна задача тогда стояла передо мной: открыть глаза народу на царя Алексея. Он – Тишайший, но его величие перед восхваляемым Петром воистину великанское. Я не развенчивал Петра. Разве это возможно, если его имя так упорно вдалбливают в мозги? А ведь всё так наглядно. Все северные и восточные земли, все свои нынешние стратегические ресурсы Россия обрела до Петра. И тот же Алексей Михайлович отвоевал у Польши Украину и Белоруссию. Мои романы о XVII веке – это подготовка к эпопее о Тихоне. А подготовка к работе над «Святейшим Тихоном» привела меня также к «Виктору Васнецову» и «Савве Мамонтову», вышедшим в серии «ЖЗЛ».

– Тогда, наверное, нет смысла спрашивать, почему вы любите Васнецова и написали о нём великолепную книгу?

– Я не знаток музыки. А вот живопись, скульптуру немного знаю. Для меня лучшая галерея – в Будапеште. Там много Эль Греко и Лукаса Кранаха. Я жил рядом с Дулёвом, дружил с создателем дулёвского фарфора П. В. Леоновым, написал и о нём. К сожалению, пока не напечатана нигде, кроме крымского журнала «Брега Тавриды», моя работа о евпаторийском художнике Волкове «Мученик совершенства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: