Владимир Мединский - О русском воровстве, особом пути и долготерпении

- Название:О русском воровстве, особом пути и долготерпении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мединский - О русском воровстве, особом пути и долготерпении краткое содержание

Национальная русская черта с давних пор - даже не со времен Карамзина с его «Воруют-с», а еще раньше, с эпохи кормлений - это всеобщее воровство, коррупция и взяточничество. И то, что всю Россию до сих пор не разворовали «под ноль», говорит только об одном: слишком богатая страна. Любой всплеск коррупции - не что-то уникальное, а лишь продолжение нашей старинной национальной традиции.

Почему власть это терпит? Потому что сама в этом активно участвует. А главное, потому что терпит это народ. Русский народ долготерпелив и «вынесет» все. Мы знаем: в Париже повысится на пять евроцентов проезд на автобусе - сразу забастовка. В Англии захотят закрыть пару убыточных шахт - всеобщая стачка шахтеров. А у нас для того чтобы шахтеры зароптали, надо года три минимум просто не платить им зарплату. В общем, долготерпение и надежда на власть - исконно русская черта. «Вот приедет барин - барин нас рассудит».

Все это вместе взятое отличает нас и от Запада, и от Востока. Запад есть Запад, Восток есть Восток, говаривал Киплинг, а мы добавим: Россия есть Россия. Между ними мы и находимся. Умом нас, естественно, не понять… Измерять - тоже дело бесперспективное. Таковы особенности нашей национальной охоты, рыбалки и пр. - в общем, национального характера. Такая уж у нас загадочная русская душа.

И последнее. С такой нашей созерцательной православной духовностью, наложенной на русскую лень и разгильдяйство, конечно за всю свою историю ничего нормального в технократическом плане создать мы якобы не могли. Воровали, это было (это как раз по-нашему). Там стащим у американцев чертежи атомной бомбы, там - самолет братьев Райт перерисуем.

Блоху подковать еще можем. Но к эффективному труду не годимся в принципе. И все попытки власти развивать нанотехнологии, компьютеры, станкостроение - это все бред сумасшедшего. Или пиар. Единственное, к чему мы приспособлены, так это возить пеньку, лес, нефть да газ в оплату за «все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный». И дергаться по этому поводу не надо. Таково наше историческое место во всемирном разделении труда.

Так было всегда и именно поэтому так будет всегда…

Вот четыре тезиса, с которыми в этой книге мы будем спорить.

Автор будет доказывать, что если так отчасти и есть сейчас, это совсем не значит, что так было всегда. И что по-другому - быть не может.

Читайте, думайте, спорьте.

О русском воровстве, особом пути и долготерпении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Считается, что наука окончательно отделилась от религии и философии в XVII веке. [239] Возникла, строго говоря, не одна наука, а несколько десятков разных научных дисциплин. Каждая из них занималась своим частным предметом, никак не связанным с другими. Эти науки служили фундаментом для научно-технического прогресса, создавали знания, которые можно было использовать в производстве, строительстве, медицине, транспорте, военном деле. Наука оказалась невероятно выгодной даже в чисто экономическом смысле: открытия и изобретения становились основой для создания новых отраслей производства. Производства требовали вложения денег и приносили немалую прибыль. [240]

На витраже - герб Лондонского королевского общества.

С появлением этого научного общества, как считают, началось разделение науки и религии

Но не физика сама по себе и, скажем, не география стали основой для нового, научного, мировоззрения. Наряду с частными науками развивалась фундаментальная наука - самые общие теории о том, как устроен наш грешный мир. Фундаментальная наука призвана не столько служить основанием для научно-технического прогресса, сколько объяснять мир. Мир всегда объясняла традиция: предания, идущие от дедов-прадедов. Многие знания становились почти священными, потому что за ними стоял авторитет отцов-основателей. Аристотель учил, что сердце - орган мысли у человека. И до XVII века даже профессиональные врачи послушно повторяли эту глупость: раз так сказал Аристотель, так и есть! Мир объясняла религия, которая прямо ссылалась на авторитет Бога и святых. Мир объясняла философия, то есть поиск самых общих законов мироздания, не связанный законами объективации. [241]

Религия и философия отвечали на вопросы об устройстве Вселенной, сущности потустороннего, о смысле жизни и законах нравственности. Фундаментальная наука XVIII-XIX веков вторгалась в заповедные области религии и философии, объясняла мир рационально. Но в разное время делала она это по-разному.

Наука или пропаганда?

Наука объявила о том, что она не желает верить в потустороннюю жизнь, сомневается в существовании Бога и не полагается на авторитеты. Она смотрит на мир объективно, независимо от предрассудков и религиозной веры. Ее не интересуют эмоции и пожелания людей. Она опирается на факты. Эти факты она упорно ищет, проводя наблюдения и ставя опыты. Факты она обобщает, приводит в систему и строит строго доказанные, достоверные, объективные теории. Насколько действительно были объективны эти теории, можно спорить, но новое мировоззрение они вырабатывали. [242]

Борьба за «правильное» мировоззрение требовала не объективного знания, а пропагандистских материалов. Мгновенно нашлись и те, кто были готовы такие материалы писать.

Например, шла война эволюционной теории с концепцией Божественного творения. Эволюционист Эрнст Генрих Геккель в 1866 году сформулировал «биогенетический закон»: по его мнению, в течение эмбрионального развития млекопитающих, в том числе человека, зародыш проходит через многие из предшествовавших эволюционных стадий. Одновременно Геккель стал создателем монизма: научно-философской теории, призванной, по его мнению, заменить религию. [243]

А «заменял» он ее, попросту подделывая данные.

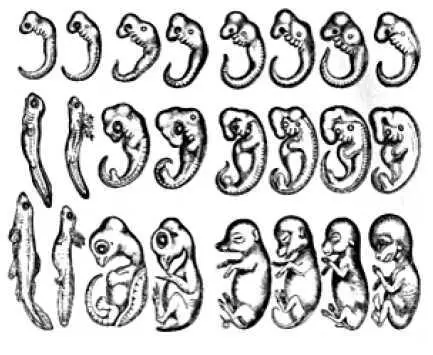

Если читатель внимательно изучал школьные учебники биологии для старших классов, он может помнить такие вот рисунки:

Изображение эмбрионов разных животных по Геккелю.

Печально знаменитая иллюстрация из работы Эрнста Геккеля, на которой различия между эмбрионами искусственно занижены

Эти рисунки очень наглядно иллюстрируют главную мысль: все позвоночные на ранних стадиях развития похожи друг на друга, а на более поздних приобретают «более прогрессивные» черты.

Действительно, очень наглядно: в верхнем ряду изображены маленькие, изогнутые, червеобразные существа со странными головами, почти не отличающиеся друг от друга. Во втором и третьем рядах каждый червячок постепенно приобретает некую форму - рыбы, саламандры, курицы, человека. Вот оно, развитие в утробе мам разных позвоночных до состояния взрослой особи.

Эти рисунки уже больше ста лет воспитывают убежденных сторонников эволюционной теории. Во-первых, изображения воздействуют на человека на подсознательном уровне. Во-вторых, эти рисунки иллюстрируют основной принцип, в соответствии с которым, как принято считать, и происходит эволюция. Большинство учеников после школы заниматься науками не будут, но определенные убеждения уже сформированы, в том числе на эмоциональном уровне.

…Вот только не случайно публикуются именно рисунки, а не фотографии. И не случайно публикуются именно рисунки самого Геккеля, а не кого-то другого. Ох, не случайно…

В 1997 году в научном мире разразился настоящий скандал: американский профессор Майкл Ричардсон опубликовал статью с серией фотографий. На фотографиях были изображены эмбрионы тех же самых животных, которые рисовал Геккель: рыбы, саламандры, черепахи, курицы, собаки, человека. Но эти эмбрионы выглядели совсем не так похоже друг на друга, как у Геккеля.

Дело в том, что Геккель, стремясь любой ценой доказать правильность дарвиновской теории, рисовал эмбрионы так, как ему хотелось.

Геккель добавлял одни черты эмбрионов и не рисовал другие. Он даже подтасовывал пропорции, чтобы преувеличить сходство между видами, хотя на самом деле один эмбрион мог существенно отличаться от другого по размерам и по пропорциям. Геккель «забывал» назвать вид, словно данные о зародышах одного вида верны для всей группы животных. В действительности даже у эмбрионов схожих видов - например, разных видов рыб - на одной и той же стадии развития заметно различаются внешность, и к тому же различен ход развития.

Геккелю было важно, чтобы на сходных стадиях развития зародыши больше походили друг на друга, и он изобразил глаз эмбриона собаки вдвое больше, чем на самом деле, чтобы он был похож на человеческий. На рисунке эмбриона человека Геккель вдвое удлинил нижние позвонки, пытаясь придать им сходство с собачьим хвостом. А сходства-то вовсе и нет. Нет никакого хвоста у человеческого эмбриона - наш позвоночник на всех стадиях развития состоит из 32-34 позвонков. Он только немного выдается назад на ранних стадиях из-за отличающейся скорости роста.

Шейные складки Геккель нарисовал так, чтобы они походили на жабры. Но кожные складки шейно-челюстной области эмбриона не имеют ничего общего с жаберными щелями. Тем более, мысль, что эмбрион получает кислород при помощи жабр из околоплодной жидкости, - чистейшей воды фантазия, и любого студента медицинского института ждет «двойка», если он ляпнет такое. А Геккель именно о «работе» жаберных щелей эмбриона и писал!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: