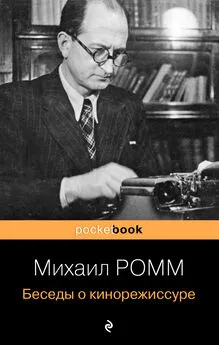

Михаил Ромм - Время – кино – зритель

- Название:Время – кино – зритель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ромм - Время – кино – зритель краткое содержание

В первый том «Избранных произведений» известного советского кинорежиссера народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма вошли его статьи и исследования, посвященные проблемам режиссуры, актерского творчества, а также материалы о взаимодействии кино с литературой, театром, телевидением.

Время – кино – зритель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В искусстве всегда торжествует передовая мысль о судьбах человечества. И поэтому мне кажется, что интеллектуальное кино может создать художник, близкий нам по своим идейным убеждениям. Но этого еще мало. Такому произведению очень трудно родиться в условиях капитализма, ибо это должен быть прежде всего приговор всему буржуазному обществу. Вряд ли какой-либо продюсер согласится финансировать такую картину. Скажем, если художник в Америке или Франции захочет в кино вести разговор на уровне времени, он неизбежно должен вскрыть противоречия между политикой правящих кругов, выражающих интересы господствующего класса, и тем, что волнует сегодня народ. Я думаю, что успех фильма «Девять дней одного года» обусловился прежде всего тем, что мы могли говорить о времени, об эпохе во весь голос, не отступая от большой правды нашей жизни.

Кинематограф думающий [20]

Если за XIX веком прочно закрепилось определение века пара и электричества, то XX еще не получил названия. Может быть, его будут называть веком космоса, может быть, веком самолета и автомобиля или телевидения и кибернетики, а может быть, и еще как-нибудь. Мне думается, что среди примечательных особенностей нашего поразительного столетия есть и такая: невиданный прогресс науки. Нет буквально ни одной области современной жизни, которая могла бы развиваться стихийно, без участия мощного научного аппарата. В современных производствах огромная часть всех средств тратится на научное предвидение, на научный эксперимент, на научный анализ.

Количество людей, занимающихся наукой, так стремительно растет, что любители статистики подсчитали: лет через тридцать – сорок половина человечества будет заниматься наукой. В конце концов, если так пойдет и дальше, людей для науки не хватит.

Таким образом, наш век может быть назван веком науки, веком научно оснащенной мысли. Это имеет прямое отношение к кинематографу не только потому, что вся его техническая сторона опирается на современную, все усложняющуюся науку и технику. Это имеет прямое отношение и к содержанию того, что мы называем киноискусством.

Можно рассматривать развитие кинематографа с разных точек зрения. Скажем, с точки зрения его изобразительных форм или принципиальных изменений, которые происходят в актерской работе, в режиссуре, или с точки зрения жизненной правдивости нашего зрелища. Но самое любопытное заключается в том, что в первые десятилетия своего существования кинематограф, между нами говоря, в основной массе своих произведений или за не очень многими исключениями был удивительно глуп. В какой-то мере глупость кинематографического зрелища, наивность кинематографического героя, простодушная незамысловатость сюжета стали в кинематографе одной из самых мощных традиций. Как правило, киногерой значительно глупее среднего зрителя, как правило, зритель получает удовлетворение в кинематографе оттого, что он все время сознает свое превосходство над героями экрана, не исключая профессоров и академиков, которые ходят в кинодекорациях. Зритель верит, что это академик, верит, что он много знает, но видит его примитивность и, уж во всяком случае, наивность.

Кинематограф этого типа приучил зрителей к тому, что шевелить мозгами во время сеанса не нужно, что в кино ходят отдохнуть от мыслительного процесса. Даже самые волнующие и темпераментные картины редко нагружают мысль. Может быть, в этом и заключается причина, по которой в последние годы на Западе возникла идея так называемого интеллектуального кинематографа, то есть кинематографа для зрительской элиты, для «высоколобых».

Мне приходилось видеть образчики того, что именуется интеллектуальным кинематографом. Это, как правило, очень сложное построение, которое действительно заставляет зрителя напрягать свой мыслительный аппарат. Но при этом главным образом приходится думать о том, что происходит на экране, разбираться в сложных ассоциациях, соединять кадры, которые между собой как бы даже и не связаны. И когда добираешься до главного – до мысли картины, то она оказывается простейшей, чтобы не сказать больше, она оказывается не слишком емкой, но чрезвычайно сложно выраженной.

Мне не хочется ссылаться на примеры из работ западных кинематографистов, называть фамилии и картины, так как читатели многих из них не знают. Здесь бы потребовался подробный разбор произведений, который не позволяют сделать размеры этой статьи. Скажу только, что слово «интеллектуальная» часто применяется к картинам попросту вычурным, лишенным глубокой мысли, хотя и сделанным блистательно с профессиональной точки зрения, сделанным не только изобретательно, но и талантливо. Эти картины называют интеллектуальными, так как их восприятие чрезвычайно затруднено. Причем непонятность фильма нередко входит в режиссерское задание. Их интеллектуальность – кажущаяся, их интеллектуальность – в усложненности кинематографического языка. Напряжение зрителя возникает не от сложности мысли, а от того, что он пытается разобраться в происходящем на экране. Загадочность всегда кажется умной. Достаточно сопоставить два кадра, которые никак не вяжутся между собою, чтобы возникло ощущение глубокомыслия и, во всяком случае, своеобразия. Но под этим кажущимся своеобразием иной раз не лежит ничего… Мне хочется самого простого, хочется, чтобы кинематограф стал умнее, чтобы он вырос из коротких штанишек, в которых привык ходить. Я не претендую на открытия в этой области. Мне просто очень хочется, чтобы стремительно растущий зритель получал в кинематографе настоящую пищу, а не ее суррогат. ‹…› В последнее время всех нас, не только в нашей стране, но и во всем мире, волнует ряд вопросов общечеловеческого характера. Скажем, о судьбе человечества при наличии таких средств разрушения, которые способны уничтожить его. О ножницах между техническим оснащением человечества и его социальным устройством. Между невиданно быстрым движением науки и чрезмерно медленным моральным, этическим развитием людей. О контрастах XX века, в котором в один и тот же день, в одну и ту же минуту на одном конце планеты решаются вопросы продления человеческой жизни, решаются на тончайшем научном уровне с применением самых новейших средств, а на другом конце планеты людей истребляют самыми варварскими и дикарскими способами. О рекордах нашего века. XX век поставил множество рекордов в разных областях. Но самый поразительный, может быть, заключается в том, что за первую половину века истреблено больше людей, чем за несколько тысячелетий предыдущей жизни человечества. Это тоже рекорд.

Все это не может не волновать мыслящих людей, не может это не волновать и меня. С этой точки зрения фильмы «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм» при всей разности этих двух картин, разности техники, приемов, формы, являются для меня двумя частями единой кинематографической трилогии, над третьей частью которой я буду работать. [21]«Обыкновенный фашизм» – развитие той же мысли, которую я начал излагать в «Девяти днях одного года».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: