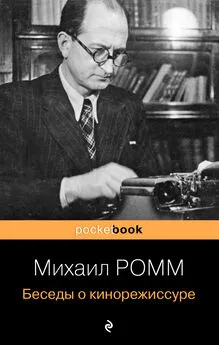

Михаил Ромм - Время – кино – зритель

- Название:Время – кино – зритель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ромм - Время – кино – зритель краткое содержание

В первый том «Избранных произведений» известного советского кинорежиссера народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма вошли его статьи и исследования, посвященные проблемам режиссуры, актерского творчества, а также материалы о взаимодействии кино с литературой, театром, телевидением.

Время – кино – зритель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне кажется, что эти три произведения дают более яркую характеристику тех ошибок, которые мы делали в последние годы, чем любой биографический фильм.

Но вот четвертый пример.

Молодая сценаристка сдала на одну из киностудий сценарий, в котором речь идет о судьбе женщины-колхозницы в одной из республик Средней Азии. У этой женщины, передовой колхозницы, отсталый муж. Приревновав героиню к агроному, он зверски избивает ее плеткой, запирает дома, запрещает работать в колхозе, а когда та, несмотря на это, все же продолжает работать, уходит от нее, бросая ее и ребенка.

Начало несколько напоминает картину «Член правительства». Но интересно дальнейшее разрешение темы. Героиня молодой сценаристки не любит мужа, он для нее абсолютно чужой человек. В то же время разделить свою судьбу с агрономом, которого любит, она не решается, опасаясь, что консервативно настроенные соседи осудят ее. Когда через год в колхоз случайно приезжает муж, героиня возвращается к нему, покорно кладет ему голову на грудь, хотя он даже не делает шага к примирению.

Любопытная деталь: прежде чем положить голову бывшему мужу на грудь, героиня видит его руки, «такие знакомые, мускулистые, загорелые» (цитирую на память). Напомним, что именно эти руки избивали ее плеткой. Тем не менее мускулистые руки приводят героиню в такое умиление, что она смиряется перед бывшим мужем.

Проповедь смирения вместо проповеди страстного бунта женщины, требующей равноправия, – это ли советская идеология?

Я усматриваю некое внутреннее сходство во всех приведенных мной произведениях. Сходство это заключается в потере художниками революционной перспективы. Отсюда идут и лживые сюжетные положения и неверная оценка человека.

Я привел эти примеры только для того, чтобы продемонстрировать сложность задач, которые стоят перед нами сейчас. Речь, как видно, идет не о механическом увеличении числа лиц, пишущих сценарии, а о пересмотре многих позиций, которые стали уже для нас привычными.

Разумеется, биографические фильмы – яркий пример курса кинематографии последних лет. Но, быть может, не менее ярким примером являются и так называемые художественно-документальные фильмы, поставленные нами. Не говоря уже о том, что документальность их в целом ряде деталей более чем сомнительна, в некоторых из них отчетливо прощупываются те же самые тенденции. Возьмите хотя бы «Сталинградскую битву». В этой картине автором сценария Н. Виртой и постановщиком В. Петровым «забыт» немаловажный герой, который сыграл решающую роль в защите Сталинграда, – это народ. Среди массы генералов, маршалов и офицеров забыт русский солдат. Как же можно ставить художественно-документальный фильм о бессмертной Сталинградской эпопее и не вспомнить невиданный в истории подвиг народа, не вдохновиться этим подвигом, не отдать всего сердца для того, чтобы воплотить этот подвиг на экране!

Документальность картины вовсе не означает, что она должна стать экранизированным официальным рапортом о чисто стратегической стороне событий. Вспомним хотя бы документальный фильм «Повесть о нефтяниках Каспия». Насколько больше внимания к человеку мы найдем в этом кинодокументе по сравнению с художественной картиной «Сталинградская битва»! Разумеется, я не склонен винить в этом одного Вирту или Петрова. Повторяю, «Сталинградская битва», так же как многие другие картины, так же как некоторые биографические фильмы, отразила общую тенденцию последних лет. Дело зашло так далеко, что даже в изображении русских императоров (кроме четырех последних – двух Александров и двух Николаев) делались попытки пересмотреть прежние советские позиции. При работе над «Адмиралом Ушаковым» некоторые сценарные консультанты рекомендовали мне «поднять» образы Екатерины, Павла и Александра I.

Курс кинематографии, сложившийся за последние годы, оставил глубокие следы и в сознании творческих работников киноискусства и в сознании зрителя.

Недавно произошло весьма знаменательное событие: картина «Анна на шее» имела большой успех у зрителя. Нельзя недооценивать значения этого факта, ибо картина – я в этом глубоко убежден – не блещет достоинствами.

Дело, разумеется, не только в том, что И. Анненский стилистически исказил Чехова. Литературное произведение, переходя в кинематографический ряд, не может не претерпевать очень крупных изменений. Меньше всего я склонен обвинять Анненского в том, что он на место образов Чехова поставил образы, более свойственные творчеству Островского или Салтыкова-Щедрина.

Не в этом существо дела.

Дело в том, что в этой картине не прочтена идея, заложенная в чеховском произведении и, как это всегда бывает у Чехова, очень глубоко спрятанная. Чехов в этом маленьком рассказе утверждает: в государстве деспотии, которое опирается на страх, существуют две категории людей – рабы и их повелители. И когда раб, боящийся всего и всех, вдруг чувствует, что его самого начинают бояться, что от него начинают зависеть, он сразу переходит от психики раба к прямо противоположной психике деспота.

Именно поэтому Чехов с такой резкостью, без какой бы то ни было подготовки дает Анне фразу: «Пошел вон, болван» – сразу после бала.

Анненский, превративши Анну в симпатичную, сентиментальную, свободолюбивую девицу, тоскующую, плачущую, не сделал главного: он не показал ее поначалу рабыней, он превратил ее в героиню, в мятущуюся жертву. И поэтому внезапное изменение этой девушки – грубое пренебрежение к своей семье, помыкание мужем – решительно ничем не оправдывается в картине. Идейный смысл резко нарушен. Успев завоевать симпатии зрителя, Анна уже не может до конца потерять их даже тогда, когда превращается в равнодушную, безнравственную и жестокую светскую даму. Мораль картины кажется мне весьма сомнительной, тем более что дворянско-чиновничий свет изображен в достаточно соблазнительных тонах.

Когда Анна Анненского вначале пытается уйти из дома мужа, то это – Катерина из «Грозы». Но можно ли представить себе, что Катерина поведет себя так, как ведет себя Анна в финале картины?

Что касается обиды за Чехова, то больше всего мне обидно, что Анненский снабдил свою картину множеством сентиментальных деталей. Больше всего ненавидел Чехов сантимент, и меньше всего он способен был «нажимать на слезные железы». «Анна на шее» Чехова – это рассказ очень высокого вкуса (кстати, Чехов в литературном труде превыше всего ценил именно хороший вкус, сдержанность, изящество, скупость, точность). А «Анна на шее» Анненского – это произведение сентиментальное, рассчитанное на внешние эффекты и изобилующее сценами невысокого вкуса.

Если бы «Анна на шее» не имела такого успеха у нашей зрительской массы, то не стоило бы слишком много рассуждать о ней. Мы так редко экранизируем наших классиков, что каждая попытка перевода их на экран заслуживает всяческой поддержки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: