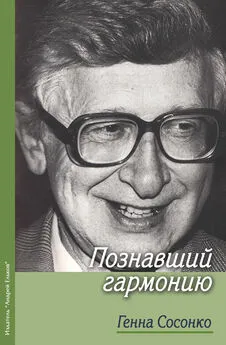

Геннадий Сосонко - Диалоги с шахматным Нострадамусом

- Название:Диалоги с шахматным Нострадамусом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол Классик

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7905-4359-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Сосонко - Диалоги с шахматным Нострадамусом краткое содержание

Новая книга голландского гроссмейстера Генны Сосонко — своеобразное продолжение его сборника «Мои показания» («Рипол классик», 2003), ставшего самым ярким событием в российской шахматной литературе за последние годы.

В роли Нострадамуса выступает голландец Хейн Доннер, который был не только сильным гроссмейстером, но и блестящим журналистом и литератором, любившим рядиться в тогу прорицателя. Сосонко, переведя два десятка его рассказов на русский язык, вступает с ним в заочную дискуссию. В предисловии он пишет: «По этому принципу и построена книга: сначала следует повествование Доннера, потом мое собственное — на ту же тему. Я не был бы шахматистом, если бы не рассматривал каждый рассказ Доннера как отправную точку для соревнования, надеясь, что в любом случае в выигрыше останется читатель».

Диалоги с шахматным Нострадамусом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, такое мнение было тогда не единственным. Известно, что другие философы, наоборот, очень высоко ценили стремление к всеобщему признанию, а Цицерон, утверждая, что сама добродетель желанна только ради почета, неизменно следующего за славой, был абсолютно поглощен страстной жаждой ее. Да и Аристотель отводил славе одно из первых мест среди остальных внешних благ, хотя и оговаривался, что следует избегать как неумеренности в стремлении к славе, так и в уклонении от нее.

Но даже те из философов, кто презирал славу, полагая, что трудно найти другой предрассудок, чью суетность разум обличал бы столь ясно, нередко отказывались от славы с большой неохотой. Презрению к ней учил и Эпикур, но уже на смертном одре продиктовал письмо, в котором заметно желание славы, так порицаемое им в его учениях. И как заметил однажды Цицерон, даже те, кто считает славу ничего не стоящей мишурой, стремятся к ней, ибо, написав о том, что следует презирать славу, они хотят прославить себя именно тем, что презрели ее. Человек может пожертвовать очень многим, но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такое увидишь нечасто. Так было в прежние времена, то же можно наблюдать и сегодня.

Нет никакого сомнения, что Роберт Фишер стал чемпионом мира благодаря своему выдающемуся таланту. Но не только. Огромное честолюбие и желание доказать всем, что он, именно он — первый и лучший, его страстное стремление к победе, признанию и славе сыграли здесь не меньшую роль. Фрэнк Брэди вспоминает, как в 1959 году, когда шестнадцатилетний Фишер испытывал финансовые трудности с поездкой на турнир претендентов в Югославию, он уговорил Бобби встретиться с нью-йоркским бизнесменом, заинтересовавшимся юным талантом и выразившим желание помочь ему. Когда Брэди и Фишер оказались в фешенебельном офисе бизнесмена, Бобби поначалу терпеливо и с улыбкой отвечал на его общие вопросы. Всё шло превосходно, и, заканчивая беседу, бизнесмен сказал долговязому подростку: «О'кей, Бобби. Ты мне нравишься. Ты славный парень, и я готов оплатить твою поездку в Югославию и все твои расходы, только одна маленькая деталь: если ты выиграешь этот турнир, то в интервью журналистам ты должен будешь сказать коротенькую фразу: "Эта победа была бы невозможна без помощи Сэма Бланкера"». Здесь, вспоминает Брэди, что-то изменилось в лице Фишера, он поднялся со своего стула и произнес: «Я не смогу сделать этого, сэр. Если я играю в турнире и выигрываю его, я выигрываю его сам. Благодаря моему собственному таланту. Я делаю это сам и никто больше. Я сам». С этими словами Бобби вышел из комнаты.

Жажда славы может принимать самые различные формы, и характер, пол или страна проживания человека, стремящегося добиться признания, не играют никакой роли. Один голландский мастер, пару раз выступавший в чемпионатах страны, без особого, впрочем, успеха, в повседневной жизни обычный служащий, спокойный, уравновешенный человек, вздохнул однажды: «Если бы мне сказали: завтра ты победитель главного гроссмейстерского турнира в Вейк-ан-Зее, — я согласился бы умереть на следующий день», заставив меня вздрогнуть и посмотреть на своего собеседника совсем другими глазами, чем теми, которыми я смотрел на него в течение нашего двадцатилетнего знакомства.

Привыкнув к славе и знакам почитания, человеку порой бывает непросто обойтись без них. Среди членов амстердамского клуба «Де Кринг» можно было встретить журналистов, писателей, шахматистов. И актеров. Некоторых — в уже преклонном возрасте. Давно сошедшие с подмостков, они не могли забыть огней рампы, но главное — сладостных звуков, которые слышали всю жизнь. Раз в месяц, в заранее оговоренный день престарелые актеры встречались в клубе и после совместного ужина по очереди выступали друг перед другом. И каждое такое выступление заканчивалось бурными аплодисментами, создававшими иллюзию успеха и признания.

Хотя и здесь случаются исключения. В Соединенных Штатах известен синдром Шерри Стрингфилд, ушедшей на пике популярности из шоу Эн-би-си и начавшей преподавать в актерской школе. «Слава разрушительна, и мне не нравится, как устроена эта индустрия славы», — объяснила она свое решение. Впрочем, к тому времени Шерри была уже финансово независима, в отличие от Вильгельма Стейница, сказавшего после проигрыша матча Л аскеру: «Слава? Слава у меня уже есть. Теперь мне нужны деньги».

Доннер полагал, что негативной стороной известности являются интервью, давая которые, надо все время быть настороже. Я испытал это на собственном опыте. Свое первое интервью я дал в октябре 1972 года: тогда любой, вырвавшийся из-за железного занавеса на Запад, считался если не героем, то уж точно заслуживающим внимания прессы.

Журналисты, записав мое имя со слуха, интерпретировали его по-разному. Один сделал из меня Генну ди Сосонко, в другом я превратился в Геммну, и редактор, на стол которого легло это интервью, поняв из текста, что речь идет о персоне женского пола, так и выстроил весь рассказ. После того как я выиграл чемпионат страны, такие ошибки больше не повторялись, но беды стали приходить с других сторон.

Я столкнулся с нередко встречающимся приемом интервьюеров: выудить из ответов наиболее выигрышные куски и, вложив их в свои собственные уста, оставить тебя самого с более прозаическим повествованием. Развернув однажды субботнее приложение к одной из центральных газет с моим интервью на всю полосу, я увидел, что журналист, давеча разговаривавший со мной и имевший очень отдаленное представление о шахматах, спрашивал: «Тарраш говорил, что недостаточно быть сильным игроком, надо еще хорошо играть. Что вы думаете по этому поводу?» Предоставляя мне что-то вякать в средне-серой тональности, после чего он же, продолжая беседу, небрежно ронял: «А вот м-сье Пьер в «Приглашении на казнь» у Набокова утверждал, что хорошие игроки долго не думают», — снова оставляя за мной право робко комментировать цитату, похищенную из моего же ответа.

В этом столкновении умов я напоминал зайчонка из детской книжки, безмятежно занятого рыбной ловлей, а интервьюер — медведя, стоящего за спиной зайца и извлекающего из ведерка весь улов. Правда, в отличие от книжного медведя, журналист сортировал рыбу, бросая обратно в зай-чишкино ведерко плотву и пескарей, а себе оставляя лосося и белугу.

Не без некоторого удовольствия, правда, я констатировал несколько раз, что журналисты, подготовившись к интервью, оперировали сведениями, почерпнутыми из предыдущих бесед со мной их же коллегами. Случалось, я говорил тем первое, что приходило в голову, но, переписанные в еще одном интервью, сведения обрастали новыми подробностями и становились уже общепринятыми фактами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: