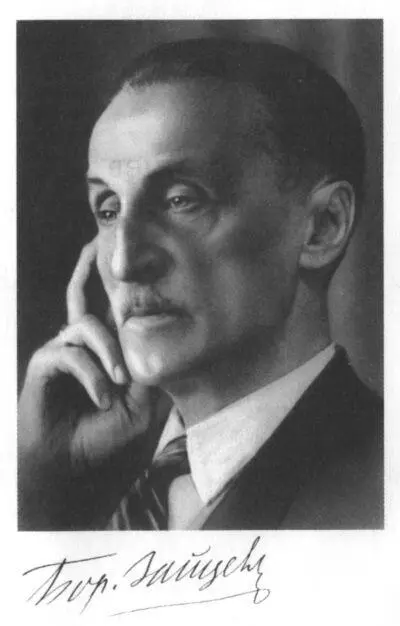

Борис Зайцев - Дневник писателя

- Название:Дневник писателя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына. Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98854-015-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Дневник писателя краткое содержание

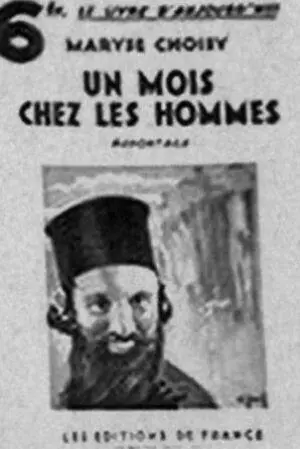

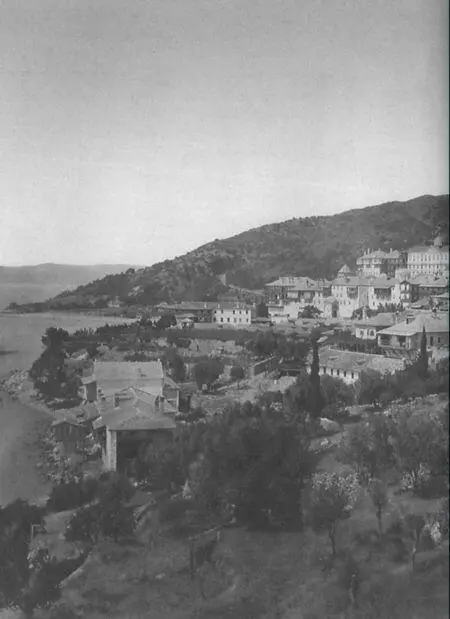

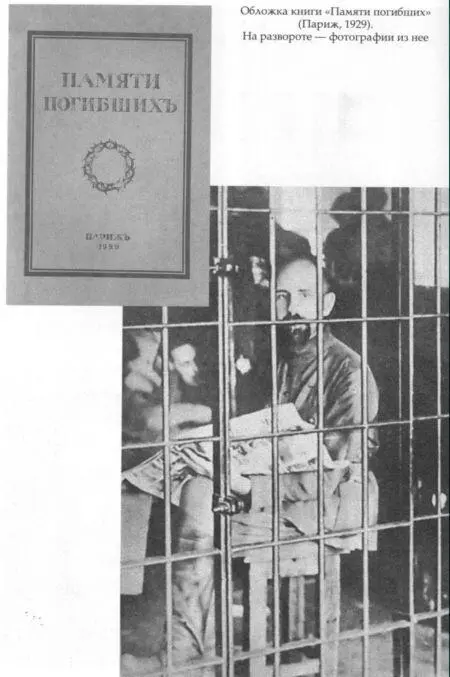

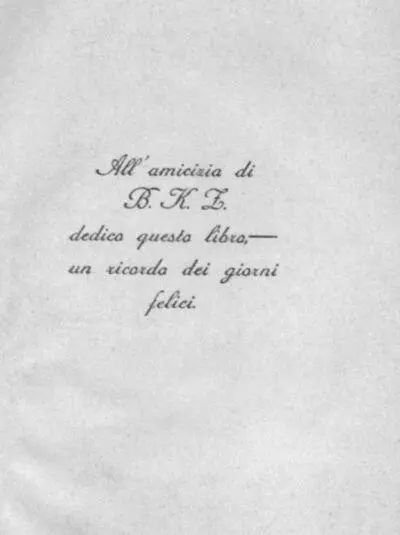

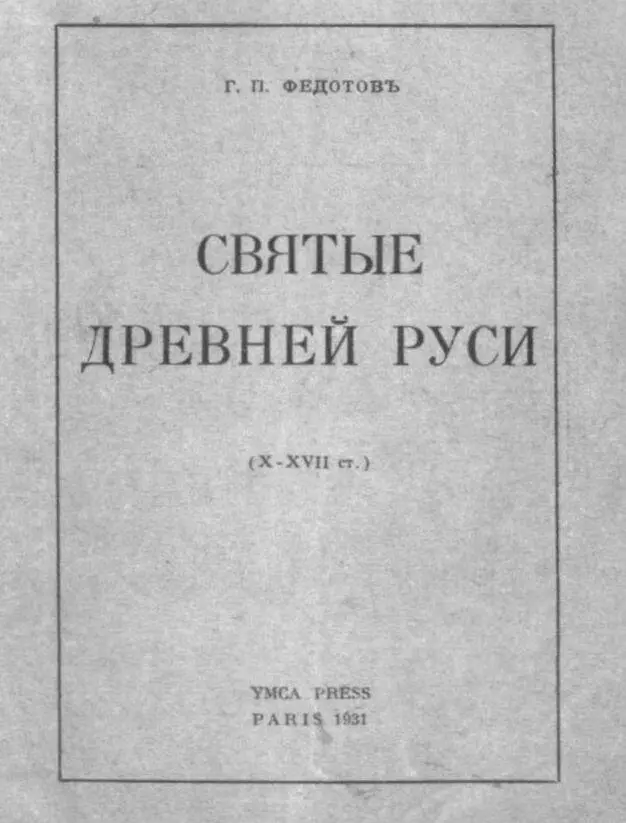

В 1929–1932 гг. в парижской газете «Возрождение» печатался цикл очерков и статей Б.К.Зайцева (1881–1972) под названием «Дневник писателя» — отклик на текущие события культурной, общественной и религиозной жизни русского зарубежья. Зайцев писал о литературном процессе в эмиграции и метрополии, о философах и ученых, о театральных премьерах и выставках в Париже, о церкви и монашестве, о русской святости и энцикликах Папы Римского, о положении в советской России, о похищении генерала Кутепова, о скандальных откровениях французской писательницы, якобы побывавшей на Афоне… «Дневник писателя», объединяющий мемуарные и историко-культурные очерки, литературно-критические статьи, рецензии, театральную критику, публицистические заметки, портретные зарисовки, впервые публикуется полностью в этой книге.

Дневник писателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

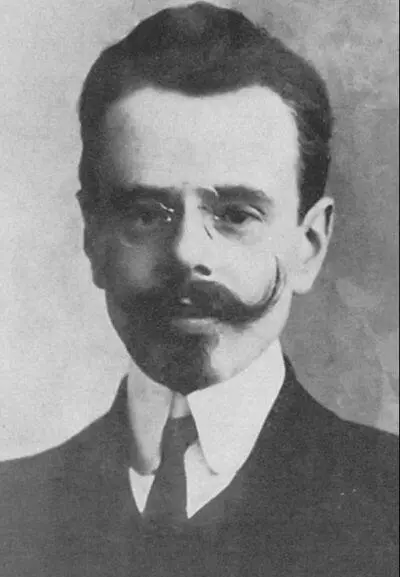

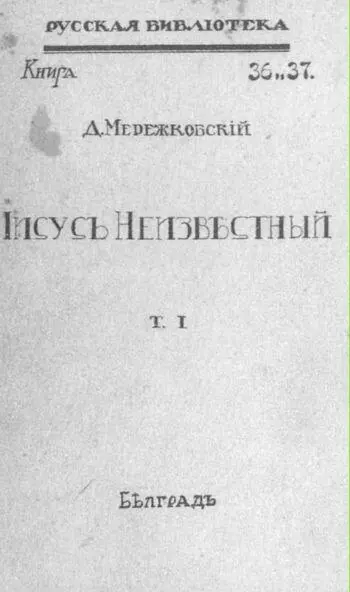

Тридцатилетняя «жизнь с Евангелием» состояла в том, что человек всматривался изо дня в день в тот Лик, без Которого все труднее, если не невозможнее, становилось жить. Трагедия росла, ощущение конца (в смысле апокалиптическом) тоже росло. Все это как бы придвинуло Мережковского ко Христу — тут уж не до холодноватых и двусмысленных высот.

…Мережковский, однако, всегда был и остался вольным и одиноким гностиком — ему хотелось и рассмотреть что-то о Христе, узнать, заглянуть в жизнь Иисуса-человека. Плодом чего и явилась книга: книга всматриваний припавшего ко Христу.

Эти всматривания касаются: и евангелистов, и Крестителя, и Богоматери, — преимущественно же Самого Иисуса. Кроме Евангелия, привлекает автор огромный материал «Аграфа» {180} 180 Агр а фы (от греч. «незаписанные») — передаваемые устно слова и изречения Господа, не записанные в канонических Евангелиях.

(«незаписанного слова»), Церковью не принятого за достоверное, но откуда, по мнению Мережковского, можно извлечь драгоценные черты, слова, факты. Не боится он и апокрифов. И идет еще дальше: о многом, чего не знаем мы в Иисусовой жизни, пишет сам «апокрифы», оговариваясь примерно так:

— Да, это мой домысел, но рожденный из моего вживания и из моей любви. Пишу так, как подсказывает чутье. Если смело, то отвечаю сам. Но ведет меня любовь.

Отсюда: Рождество Христово, Иисус ребенком с козами на «злачных пажитях горных лугов Галилеи», искушение Христа и др. «Назаретские будни» — мальчик Иисус в школе. Дева Мария, плотник Иосиф — бедная и святая жизнь, в которой Спаситель возрастает.

Мережковский не был в Палестине. Пейзаж взят им условно и «вообразительно». Я считаю, что очень удачно по тону: Иисус-пастушок, например, в одиноких горах с козами — прозрачностью, чистотой краски напоминает раннеитальянское: Симоне Мартини или сиенцев {181} 181 Мартини (Martini) Симоне (ок. 1283–1344) — итальянский художник сиенской школы. Создал изысканный орнаментальный и аристократический стиль. Самая известная картина — «Благовещение», написанная в 1333 г. для капеллы сиенского собора.

. Рождение в яслях — Беато Анджелико. И своеобразный, текуче-мрачный тон в искушении…

Вообще, надо сказать, что вся книга написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзительное. Вот уж никак не покойное повествование! Да и как мог бы покойно и удобно повествовать автор о том, что считает он столь великим и таинственно-неисследимым, что всю жизнь надо читать и «сколько ни читай, все кажется, не дочитал или что-то забыл, чего-то не понял».

В Мережковском нет детской простоты, такого безответного отдания себя, как у жен-мироносиц, или у «верующих баб» оптинских старцев. Всякому ясно, что душа эта сложная, раздираемая, вопрошающая, непокорная и глубоко своеобразная. Без Христа жить она больше уже не может, но, припадая к Нему, волнуется, пытает (иногда, может быть, и сомневается).

— Какой Ты был? Что думал тогда-то? Что делал в такие-то часы Твоей жизни?

Некоторым (глубоко церковным) людям несколько покажется дерзновенной манера Мережковского, упорство его, смелость, с которой он порою приписывает Иисусу чувства… — о которых просто как бы догадывается. Смелость, конечно, велика. Но источник ее глубок. Ее источник высоко-серьезен, значителен . Если бы Мережковский праздно разглагольствовал , было бы плохо, даже кощунственно. Этого вовсе нет.

— Я люблю Тебя, я Тебе поклоняюсь и благоговею перед Тобой, но я хочу все о Тебе знать, — вот что мог бы сказать Мережковский.

Может быть, это лучше равнодушия и привычки? Казенного холода?

Изобразить Христа невозможно — этой задачи не ставил себе Мережковский. Читателю кажется, что задача: проникнуть за видимую часть спектра, туда, где инфракрасные лучи. Тоже немалое намерение! Выполнено оно или нет в замечательном этом произведении?

На мой взгляд — да. Не в том смысле, чтобы в заглядывании «туда» был Мережковский всегда прав, а в том, что дается ощущение тайного: сложнее, противоречивей как будто оказывается все — и человечней. Христос не «закованный в ризы», а более свой, наш, человеческим взором — бедным и малым — видимый, человеческим ухом слышимый.

Человеку, в догадках своих, свойственно (и простительно) ошибаться. Никогда он не может разглядеть и расслышать не только всего , но и большого . И всегда, если даже «краем глаза» или «краем сердца», почувствует — и то хорошо.

«Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он писавшего. Как составлял часть жизни автора, так частию жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира.

Иллюстрации

Приложение

Интервал:

Закладка: