Збигнев Херберт - Варвар в саду

- Название:Варвар в саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89059-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Збигнев Херберт - Варвар в саду краткое содержание

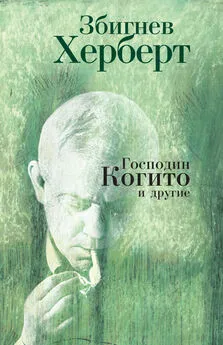

Збигнев Херберт (1924–1988) — один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века, драматург, эссеист. «Варвар в саду» — первая книга своеобразной трилогии, посвященной средиземноморской европейской культуре, увиденной глазами восточноевропейского интеллектуала. Книга переведена практически на все европейские языки, и критики сравнивали ее по эстетической и культурологической значимости с эссеистикой Хорхе Луиса Борхеса.

На русском языке проза Збигнева Херберта публикуется впервые.

Варвар в саду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Набор инструментов исключительно прост: пила для резки блоков песчаника, разные виды плоских и заостренных молотов, кельмы, а также измерительные инструменты — угольник, угломер, уровень. Спорным остается вопрос, когда появилось долото с широким острием, но вероятней всего, что только в XIV веке. Инструментарий строителей соборов не слишком отличается оттого, каким пользовались создатели Акрополя.

Но это отнюдь не было существенным фактором, тормозящим темп строительства. Финансы и транспорт — lenta convectio columnarum [48] Медленная доставка колонн (лат.).

— вот слабые места этих честолюбивых предприятий. Строительство собора в Шартре продолжалось пятьдесят лет, в Амьене — шестьдесят, Нотр-Дам — восемьдесят, в Реймсе — девяносто, в Бурже — сто. Почти ни один готический собор не был завершен при жизни тех, кому снились его башни, устремленные к облакам.

Выдающийся бельгийский медиевист Анри Пиренн {140} 140 Анри Пиренн (1862–1935) — бельгийский историк, автор трудов по экономической истории западноевропейского Средневековья.

провел аналогию между динамикой общества XI–XII веков в Европе и тем, что происходило в середине XIX века в Америке. Строительство грандиозных готических соборов немыслимо без развития городов и перемен в экономической структуре. Земля перестает быть единственным источником богатства, растет стоимость движимого имущества, развивается торговля, возникают банки.

Церковь весьма неодобрительно смотрела на тех, кто создавал большие состояния не физическим трудом, не благодаря своему происхождению, а благодаря ловкости и уму. Им не оставалось ничего другого, кроме как жертвовать часть доходов на возвышенные цели. Хоть это, конечно, не абсолютная истина, но все-таки можно рискнуть и высказать утверждение, что готические соборы появились как следствие нечистой совести нарождающейся буржуазии.

Соборы были предметами гордости, а также видимыми издалека знаками могущества. А равно и местом вполне мирской деятельности. Человек средневековья в соборе чувствовал себя как дома. Нередко он там ел, спал, разговаривал, не понижая голоса. Поскольку скамей не было, по церкви свободно расхаживали и частенько в ней укрывались от непогоды. Запреты церковных властей на проведение в церквах светских собраний доказывают, что, вероятней всего, это было широко распространенным явлением. Подтверждением тому служит еще один факт: во многих городах, где был собор или большая церковь, не строили ратушу. Витражи не только повествовали о житиях святых, но исполняли, если дозволено сравнивать великое с малым, функцию неоновых реклам ткачей, плотников, портных. Известно, что дарители яростно боролись за наиболее выгодное размещение пожертвованных витражей. А самое выгодное — это то, которое ближе всего к глазам вероятного клиента.

Поражает и заставляет задуматься то обстоятельство, что короли и князья сыграли очень скромную роль в деле строительства соборов, особенно если речь шла о степени личного участия. Ежели не брать в расчет чисто королевские храмы, такие как Сент-Шапель или лондонский Вестминстер, роль суверенов ограничивалась денежными субсидиями, редкими посещениями стройки да иногда направлением придворного архитектора для проведения экспертизы. И это все.

Постоянная забота об облике собора и его строительстве в Англии, Германии и Франции лежала на аббатах и епископах, а в Италии — на городских коммунах. Аббат Сугерий {141} 141 Сугерий (ок. 1082–1152) — настоятель аббатства Сен-Дени с 1022 г., советник и министр французских королей Людовика VI и Людовика VII; за мудрое и успешное управление делами королевства удостоился титула «Отец отечества».

является образцом и символом тех, кто все свои силы, время и талант посвящал собору. Легко можно представить себе, как он спорит с золотильщиками и живописцами, устанавливает иконографию витражей, поднимается по лесам, возглавляет экспедицию дровосеков в окрестности для поисков достаточно высоких и крепких деревьев. Благодаря ему строительство Сен-Дени продолжалось всего три года и три месяца, что стало рекордом скорости строительства, не побитым за несколько веков. Такими патронами для Нотр-Дам был Сюлли {142} 142 Сюлли Морис де — епископ Парижский в 1160–1196 гг.

, для Амьена епископ Эврар де Фуайуа и для Осера епископ Готье де Мортань.

Но даже безмерной энергии и энтузиазма одного человека было недостаточно для того, чтобы обеспечить непрерывный надзор за огромным этим начинанием. Поэтому возникают некие организации, своего рода службы, которые в разных странах назывались по-разному: fabrique, oeuvre, werk, work, opera. Они занимаются всем сложным механизмом управления и бухгалтерией, нанимают художников и рабочих, сохраняют планы. Капитул делегирует одного или нескольких клириков, которых получают название custos fabricae, magister fabricae, magister operis. Однако являются они отнюдь не техниками, как можно было бы подумать судя по наименованию их должностей, но администраторами. Впрочем, и сама администрация разделяется по специализациям. Во Франции ведению la fabrique подлежат финансы, а вопросами строительства в буквальном значении этого слова занимается l’oeuvre. Со временем эти новые административные организмы обретают значительную автономию, особенно большую в Италии, где коммуны играли решающую роль в строительстве соборов.

Присмотримся к людям, работающим на строительстве. Они составляют небольшое иерархизированное сообщество. В самом низу этой общественной лестницы мы видим рабочих; миниатюристы изображают их поднимающими наверх в носилках камни или раствор либо терпеливо вращающими колеса подъемных механизмов. Набирались они большей частью из беглых крестьян, выходцев из многодетных деревенских семей, которые устремлялись в города в поисках хлеба и свободы. Квалификации у них не было, и чаще всего они исполняли самые тяжелые работы: копали котлованы под фундаменты, порой на глубину до десяти метров, а также занимались транспортировкой материалов. Однако у них, особенно у молодых, предприимчивых, была надежда, что в один прекрасный день кто-то другой переймет у них тяжелые носилки, а они там, наверху, будут укладывать в стены камень. И экономический фактор играл тут весьма существенную роль. Подносчик камня, землекоп получали в день семь денье {143} 143 Денье — старинная мелкая французская монета, равная 1/12 су.

, каменщик же — двадцать два.

Нужно ли удивляться тому, что они не слишком доброжелательно смотрели на тех, кто бескорыстно, подобно высокородному Рене Монтобанскому, который пытался тяжелым трудом искупить былые свои прегрешения, трудился на строительстве. В «Chanson de geste des quatre fils Aymon» [49] «Песнь о четырех сыновьях Аймона» (фр.).

рассказывается, что вечером, когда рабочие получали поденную плату, Рене взял только один денье. Но это вовсе не значит, что работал он плохо, напротив, за раз он переносил больше, чем трое рабочих, так что каменщики спорили между собой, кому он будет помогать. Его прозвали «работником св. Петра», и тем не менее через неделю отчаявшиеся сотоварищи по работе убили его, ударив тяжелым молотом по затылку, а тело бросили в Рейн. Из этой кровавой истории можно сделать важный вывод: количество неквалифицированных рабочих было велико и борьба за рабочие места жестока. Количественное отношение неквалифицированных рабочих к квалифицированным составляло три к одному — четыре к одному, а иногда и больше. Аббаты из Рамзи брюзжат по поводу тех, кто приходит на строительство не из благочестия, а «из любви к заработку», «pour l’amour de la paie», что нас, кстати сказать, не слишком удивляет.

Интервал:

Закладка: