Збигнев Херберт - Варвар в саду

- Название:Варвар в саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89059-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Збигнев Херберт - Варвар в саду краткое содержание

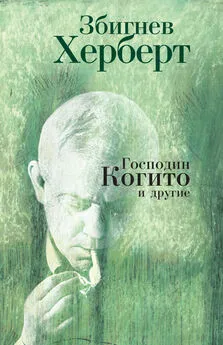

Збигнев Херберт (1924–1988) — один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века, драматург, эссеист. «Варвар в саду» — первая книга своеобразной трилогии, посвященной средиземноморской европейской культуре, увиденной глазами восточноевропейского интеллектуала. Книга переведена практически на все европейские языки, и критики сравнивали ее по эстетической и культурологической значимости с эссеистикой Хорхе Луиса Борхеса.

На русском языке проза Збигнева Херберта публикуется впервые.

Варвар в саду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Шартрском соборе на полу находится единственный сохранившийся узор, который долго не привлекал внимания исследователей. Это лабиринт в форме круга диаметром восемнадцать метров, по которому верующие на коленях совершали паломничество. То был как бы сокращенный вариант паломничества в Святую Землю. Так вот, в центральной части этого лабиринта, являющегося дальним отголоском критской цивилизации, находилась памятная плита. К сожалению, ни один из оригиналов не сохранился до нашего времени, однако существует описание и нам известно содержание двух надписей. И это не стих из Евангелия — как можно было бы предположить — и не фрагмент литургического текста. Надпись же в Амьенском соборе звучит совершенно неожиданно для сторонников тезиса об анонимности средневековых строителей. Вот она:

«В год благодати Господней 1220 было начато строительство сего храма. Епископом тогда был Эрварт, королем Франции Людовик, сын Филиппа. Тот же, кто был мастером, прозывался Робер из Люзарша, после него пришел мастер Тома из Кормона, а после него его сын Рено, каковой и поместил эту надпись в год от Рождества Господня 1288».

На белом мраморе были изображены портреты этих трех архитекторов, к тому же рядом с епископом. Притом не только руководители строительства сообщали свои имена потомкам. На знаменитом тимпане в Отене есть надпись: «Gislebertus fecit hoc opus» [57] Жильбер сделал это (лат.).

. Встречаются также подписи под архитектурными деталями, такими как капители или замковые камни. На ключе свода в Руанском соборе виднеется горделивое утверждение: «Durandus me fecit» [58] Меня сделал Дюран (лат.).

. Клеман из Шартра подписал свой витраж.

И наконец, значки на камнях. Средневековье тоже знало сдельную работу, но она применялась скорей при строительстве замков, когда трудились принудительно набранные работники, о чем свидетельствуют стены Эг-Морт. Отметки такого типа на камнях соборов встречаются в исключительных случаях, ставили их, вероятней всего, новопринятые рабочие, в квалификации которых мастера еще не были уверены. Зато чрезвычайно важное значение имели значки, которые ставили в каменоломнях, особенно если строительство получало камень из разных мест. Правилом было обязательное возведение стен из одного и того же или близких видов камня, что гарантировало прочность, а также давало возможность производить исправления при последующей реконструкции.

Трудно себе представить, чтобы можно было правильно разместить толпы скульптур, населяющих порталы, карнизы и галереи соборов, без предварительного определения точного местоположения каждой из них. Разумеется, случались и ошибки. Символы месяцев в соборе Нотр-Дам были установлены в обратном порядке. Строители Реймсского собора не хотели допустить ничего подобного. Тем более что их собор штурмовала армия из трех тысяч изваяний. Потому они старательно обозначили на стенах место каждого из них.

Настоящие подписи мастеров на камнях появляются относительно поздно. Это геометрические фигуры, треугольники, многоугольники, изображения инструментов, например кельмы, буквы алфавита. Знаки эти были наследственными. Если отец и сын вместе работали на строительстве, к знаку сына, чтобы отличить его от отцовского, добавлялась какая-нибудь черточка. Значки, поначалу простые, со временем усложняются, становятся изощренней; их используют и архитекторы. Архитектор Александр из Бернара добавляет к своему имени звездообразную пентаграмму. Скромный значок работника, оттиснутый, чтобы его не обманули при расплате, становится подписью и символом профессиональной гордости.

Столетняя война нанесла смертельный удар искусству строительства соборов. Но симптомы кризиса проявились уже в конце XIII века. По Европе шла волна преследования мысли: в 1292 году в тюрьме умирает Роджер Бэкон {153} 153 Роджер Бэкон (ок. 1214–1292) — английский философ, монах францисканского ордена. За свои взгляды в 1277 г. был отстранен церковными властями от преподавания в Оксфордском университете и заточен в монастырскую тюрьму.

, свобода высказывания в университетах изрядно урезана. Стремящаяся к централизации, особенно во Франции, королевская власть лишает городские коммуны многих прав и подчиняет их своим целям. Щедрая до той поры молодая буржуазия перестает жертвовать на возведение башен, над которыми собираются тучи войны. Процесс над тамплиерами становится символом конца эпохи.

Замедляется экономическое развитие, демографическая кривая падает, усиливается инфляция. Об этом говорится в песенке, родившейся в 1313 году:

Il se peut que le roy nous enchante,

Premier nous fit vingt de soixante,

Pouis de vingt, quatre et dix de trente.

…Or et argent tout est perdu,

Ne james n’en sera rendu [59] Наверно, король нас околдовал, / Сперва шестьдесят он превратил в двадцать, / Потом двадцать в четыре и тридцать в десять / …Золото и серебро все пропало / И никогда уже не вернутся (фр.).

.

Крах итальянского банка Скали, последствия которого ощутила почти вся Европа, совпадает с началом Столетней войны. На смену церковной архитектуре приходит крепостная. Возвращается эпоха толстых стен.

Пустеют строительные площадки незавершенных соборов. Искусные своды и высокие арки никого уже не интересуют.

Сыновья тех, кто ваял улыбку ангела, вытачивают пушечные ядра.

Об альбигойцах, инквизиторах и трубадурах

Путешествуя по югу Франции, постоянно наталкиваешься на следы альбигойцев. Зыбкие, правда, следы — руины, кости, легенда.

Я был свидетелем научной дискуссии, во время которой ученые профессора яростно полемизировали как раз об альбигойцах. Пожалуй, это одна из самых спорных проблем в современной медиевистике. Потому, наверное, стоит поближе присмотреться к этой ереси, уничтоженной в середине XIII века. Ликвидация ее непосредственно связана с ростом могущества французского государства на развалинах Тулузского графства. Тот день, когда догорали костры Монсегюра, был днем упрочения империи франков. В сердце христианской Европы была стерта с лица земли цветущая цивилизация, в лоне которой совершался исключительно важный синтез элементов Востока и Запада. Искоренение с религиозной карты мира веры альбигойцев, которая могла бы сыграть в формировании духовного облика человечества такую же значительную роль, как буддизм или ислам, совпадает с возникновением действовавшей в течение многих столетий организации, именуемой инквизицией. Так что нет ничего странного в том, что этот клубок политических, национальных, религиозных проблем распаляет страсти и не так-то просто поддается распутыванию.

Литература, выросшая вокруг проблемы альбигойцев, могла бы составить изрядную библиотеку. Однако оригинальные тексты этих еретиков можно пересчитать по пальцам одной руки. Случай нередкий в истории культуры. Не все творения избежали зыбучих песков и пожаров истории, так что человеческую мысль и страдание приходится порой воссоздавать из обломков, сомнительных пересказов и цитат, встречающихся в сочинениях противников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: