Збигнев Херберт - Варвар в саду

- Название:Варвар в саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89059-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Збигнев Херберт - Варвар в саду краткое содержание

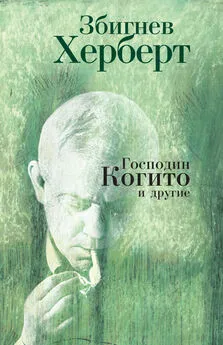

Збигнев Херберт (1924–1988) — один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века, драматург, эссеист. «Варвар в саду» — первая книга своеобразной трилогии, посвященной средиземноморской европейской культуре, увиденной глазами восточноевропейского интеллектуала. Книга переведена практически на все европейские языки, и критики сравнивали ее по эстетической и культурологической значимости с эссеистикой Хорхе Луиса Борхеса.

На русском языке проза Збигнева Херберта публикуется впервые.

Варвар в саду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы понять роль альбигойцев, действовавших на юге Франции в XI и XII веках, следует вспомнить, хотя бы бегло, их дальних предшественников. Несомненно, что в их ереси или, как предпочитают считать иные, религии отозвался голос Востока. Историки, исследовавшие происхождение этого течения, установили следующую генеалогию: гностики {154} 154 Гностики — последователи религиозно-теософского движения гностицизма, существовавшего в иудаизме и раннем христианстве. Для гностицизма характерны дуализм, стремление к мистическому богопознанию, признание библейского Бога, творца мира, злым демиургом, отрицание искупительной миссии Христа.

(некоторые идут еще глубже — к Зороастру {155} 155 Зороастр (Заратуштра; VII–VI вв. до н. э.) — пророк, реформировавший древнеиранскую религию маздеизм.

) — манихеи — павликиане — богомилы — катары (выступавшие на юге Франции под именем альбигойцев, от названия города Альби). Общей и характерной чертой этих направлений был крайний дуализм, признающий действие во вселенной двух сил — Добра и Зла, восприятие мира как творения Демона (и, следовательно, неприятие Ветхого Завета), что вело к резко отрицательному отношению к телесному и к материи, а в сфере нравственной — к суровому аскетизму. Психологической основой этих взглядов была завороженность переполнявшим тогдашний мир злом, завороженность вполне понятная в эпоху потрясений, насилия и войн.

Гностики не пользуются доброй репутацией у многих историков философии, которые с удовольствием изъяли бы этот раздел из учебников, воспитывающих мыслителей с холодным аналитическим умом. Тех же, кому не чуждо эстетическое удовлетворение от общения с интеллектуальными конструкциями, неизменно будет привлекать теософия гностиков, их головокружительная лестница ипостасей, соединяющая небо с землей.

Подлинным и серьезным конкурентом для христианства стал Мани {156} 156 Мани (216–277) — проповедник, пророк, основатель манихейства. Выступал против зороастризма и по приказу шаха Бахрама I был казнен.

, у которого есть точные даты рождения и смерти. Родился он в Вавилоне, но по происхождению был персом и воспитывался среди гностиков. Пророк, обладавший большим влиянием при шахском дворе, убежденный в своем мессианистве, совершает путешествие в Индию, привлекает толпы последователей, а кончается все тем, что, прикованный к стене по приказу шаха Бахрама, он умирает после двадцатишестидневной агонии. Открытия в Турфане и Файюме (то есть в местностях, расположенных за тысячи километров друг от друга) доказали, что Мани, называвший себя преемником Будды, Заратуштры и Христа, действительно пытался создать синкретическую религию, соединяющую элементы буддизма, маздеизма и христианства. Успех манихейства, религии Мани, был огромен, ее влияние распространялось на Китай, Центральную Азию, Северную Африку, Италию, Испанию и Галлию.

Множество последователей, мученическая смерть пророка, еще резче, чем у гностиков, акцентированный дуализм (борьба космических сил Добра и Зла переносилась в душу человека, разрывая ее надвое) сделали манихейство главным соперником христианства. Отцы Церкви не жалели для него анафем, а те, что были более философски настроены, вступали с ним в полемику, как, например, бывший манихей св. Августин {157} 157 Св. Августин (Августин Аврелий; 354–430) — христианский теолог и философ, один из отцов Католической церкви, признанный ею святым; многое сделал для разработки учения о Божественном предопределении, благодати и воздаянии, жестоко боролся с ересями.

в трактате «Contra Faustum» [60] «Против Фауста» (лат.).

. Он припирает оппонента к стенке, пытаясь доказать ему, что приятие двух принципов — Добра и Зла — ведет к многобожию. Фауст, однако, отражает диалектические удары: «Да, правда, что мы приемлем два принципа, но только один из них мы именуем Богом, второй же называем хиле , или материей, либо же, как обычно говорят, Демоном. Но если ты почитаешь, что это равнозначно установлению двоебожества, то в таком случае должен ты равно утверждать, что врач, предметом коего являются здоровье и болезнь, создает два понятия здоровья». После диспутов решающим аргументом стал меч, и в IV веке манихейство было потоплено в море крови. Только в Китае оно продержалось до XIII века, то есть до нашествия Чингисхана.

Захватывающим эпизодом во всемирной истории стали павликиане, дуалистская секта, ненадолго создавшая в VII веке в Армении, на границе Персии и Византии, собственное государство, верней сказать, полунезависимую колонию. Католикос Армении обвинял их в том, что они поклоняются солнцу, что является явным признаком манихейства, однако сами павликиане из политического, надо полагать, благоразумия подчеркивают свою связь с христианством. Их небольшая, но доблестная армия доходила даже до Босфора, и только Василий I {158} 158 Василий I — император (867–886) Византийской империи, основатель Македонской династии.

в 872 году разбил их в битве при Бартираксе. С побежденными он обошелся по тем временам исключительно гуманно, переселив их на Балканы, что, как выяснится, будет иметь весьма существенные последствия.

Вопрос дискуссионный, насколько вышеперечисленные династии еретиков осознавали, что, в сущности, являются продолжателями одной и той же религиозной мысли. Но тут мы как раз подходим к моменту, когда связи и преемственность становятся очевидными. В X веке в Болгарии появляются богомилы, еще более беззаветные, чем павликиане, приверженцы дуализма, утверждавшие, что чувственный мир — создание дьявола, а у человека, который есть смешение воды и земли, душа сотворена дыханием Сатаны и Бога. Богомилы выступают и против Рима, и против Византии. Они развертывают широкую апостольскую деятельность, добираются до Тосканы и Ломбардии на Апеннинском полуострове, а также до южной Франции. Там они находят исключительно благодатную почву, на которой вырастает могучая ересь катаров (от греческого слова «чистый»). В Северной Италии, Боснии и Далмации их называют патарами, во Франции же — альбигойцами.

Источники, как уже отмечалось, крайне скудные. Отметим главные. «Interrogatio Johannis» [61] «Вопрошание Иоанна» (лат.).

(или «Scene Secrete» [62] «Тайное событие» (фр.).

), апокриф XIII века, фальсифицирующий, как приписала рука инквизитора, Евангелие от Иоанна. Темой является беседа Иоанна с Христом на небесах о таких проблемах, как падение Сатаны, его царствование, Сотворение мира и человека, Пришествие на землю Иисуса Христа, Страшный суд. Текст этот, уснащенный многими стилистическими красотами, старше латинского катарства, а его содержание указывает на явное богомильское происхождение. До нашего времени дошли две версии — так называемая «каркасонская», находящаяся в великолепном собрании документов «Collection Doat», и «венская».

Интервал:

Закладка: