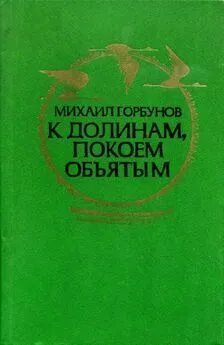

Михаил Горбунов - К долинам, покоем объятым

- Название:К долинам, покоем объятым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-203-00330-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Горбунов - К долинам, покоем объятым краткое содержание

В новую книгу прозы М. Горбунова вошли повести и рассказы о войне, о немеркнущем ратном подвиге, в котором слились воедино и солдатская доблесть, и женская любовь.

Творчество М. Горбунова — самобытное исследование глубинной связи поколений, истоков мужества нынешних защитников Родины. Включенная в сборник повесть «Я становлюсь смертью» возрождает перед читателем трагедию Хиросимы в ее политических, военных, моральных аспектах.

Сборник рассчитан на массового читателя.

К долинам, покоем объятым - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

20 августа вместе с более чем пятьюдесятью тысячами японских вояк были пленены командующие третьей армией генерал Кэйсаку, пятой армией генерал Норицуне, первым фронтом генерал Сэйтги, третьим фронтом генерал Дзюн… Нужно отнести к понятию постфактум декларацию императора Хирохито о капитуляции японской армии — в двадцатых числах августа исход войны был предопределен, а к концу месяца завершилось разоружение и более чем миллионной группировки противника, и марионеточной армии Маньчжоу-Го, и войск Внутренней Монголии, и Суйюаньской армейской группы.

История войн не знает столь умопомрачительного краха огромной военной машины. Вместе с советскими и монгольскими войсками вошла свобода в Маньчжурию, по более точному определению — в Северо-Восточный Китай, в Корею до самой тридцать восьмой параллели, Южный Сахалин, и это было н а ч а л о: мощная цепная реакция, противоположная той, которая уничтожила Хиросиму и Нагасаки, цепная реакция свободы отъединит от «великой империи» и Вьетнам, и Индонезию, и Бирму, и Малайю, и Филиппины, она докатится до Индии, которая вырвет независимость у Англии…

И — как мизерный слепок бушующих страстей — мнимо значительная церемония в Порт-Артуре, когда советские десантники, подвигаемые генералом Ивановым — он невысок, быстр, донельзя близок людям открытой натурой, с иссеченным осколками лицом, — в мгновение ока разоружили японский гарнизон, не без труда разыскали командующего японским флотом в этом политом кровью русских солдат дальнем форпосте отчизны…

Вице-адмирал Кобаяси опешенно щурит глаза на невесть как появившихся в его владениях русских. Ему предлагают проследовать к советскому генералу. Он машинально поднимается, идет, и вот стоит перед нашим весело глядящим на него простецкого вида парламентером. Да, он сдает (уже потерянную!) крепость, но сам сложит оружие лишь перед равным себе в звании. Советский представитель, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, представляется: генерал-лейтенант, заместитель командующего Забайкальским фронтом… Кобаяси — совесть его теперь спокойна! — низко склоняется, отстегивает самурайский меч, протягивает русскому генералу. Но что это? Генерал возвращает ему меч. Он растроган до слез и уже как должное принимает падающий с его штаба флаг империи и взвивающееся в знойное буроватое небо под треск винтовочного салюта советское красное полотнище… А перед затуманенными явью и памятью глазами русских солдат вот они — легендарный Электрический утес, Золотая гора, Тигровая гора, Суворовский форт, а дальше в синей дымке — вершины Ляотешаня… Сорок лет назад отсюда, с Электрического утеса, прокатился гром русских батарей, чтобы не стихать потом все триста двадцать восемь дней обороны крепости…

И — тишина на русском военном кладбище у подножия Саперной горы, под огромным крестом белого мрамора спят тысячи русских солдат… И на Перепелиной горе заросли травой блиндажи командного пункта русской крепости, лишь старая пушка напоминает о давней трагедии. На ее стволе, как на плитах рейхстага, уже расписались победители, пришедшие сюда от Сталинграда, через Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу, Берлин… Они не пепелили атомным огнем японские города, они вернули Родине Южный Сахалин и острова Курильской гряды, они подняли советский флаг над Порт-Артуром… И они, вопреки политическим играм президентов и премьеров, остались верными союзническому долгу.

А игрушечные ритуалы очень часто перерастают в церемонии, наполненные подлинной сутью, трагической и величавой, и она наступила — нет, не шестого и не девятого августа, в дни царения варварских атомных тайфунов, — а лишь второго сентября, когда иной очистительный ураган вырвал из земли и смел коренную силу империи, — и не по воле «доброго» Хирохито, который «смилостивился над своими плохими, не перенесшими тягот войны подданными и даровал стране мир», а по глубокой внутренней логике движения мировой истории…

Была открыта небу и ветру огромная палуба бросившего якорь в токийском порту линкора «Миссури», и поднялся на борт верховный командующий союзными тихоокеанскими войсками Дуглас Макартур в генеральской светлого хаки форме, в надвинутой на стального отлива глаза высокой фуражке, и вслед за ним ступили на тяжелые плиты палубы остальные делегации воюющих стран, гости, журналисты, и все было напряжено тишиной ожидания, пока не показался отплывший от берега, поплясывающий на мелкой волне катер с черными в сверкании воды фигурками — на линкор доставлялась японская делегация.

Она поднимается по трапу, выходит на середину палубы, несколько минут стоит в молчании на виду у всех, как бы затем, чтобы по-самурайски упиться сладким мигом гибели. Перед самым столом министр иностранных дел Сигемицу в черном костюме, черном блестящем цилиндре, с тростью в левой руке, за небольшими тонкими круглыми очками черные непроницаемые глаза. Когда он стоит вот так, вытянувшись, незаметно, что вместо ноги у него протез… Рядом генерал Умэдзу, начальник генерального штаба — он в форме, без оружия, у него измятое лицо с выпяченными крупными губами.

Генерал Макартур делает шаг к микрофону, его белое лицо надменно и брезгливо; не ясно, верит ли он самому себе, когда говорит, что при помощи торжественного соглашения, которое будет заключено, мир может быть восстановлен и, главное, что проблемы противоположных идеологий были решены на полях сражений всего мира… Коротким, тоже брезгливым жестом он требует, чтобы японская делегация подошла к столу. Сигемицу поднимает лицо с закрытыми глазами, может, молится про себя, как перед харакири, и так стоит некоторое время, потом, волоча «деревянную ногу», подходит к столу, садится, не выпуская трости из левой руки, угловато-черный и блестящий, подписывает акт, встает, возвращается на место, ни на кого не глядя. То же самое делает генерал Умэдзу, губы его, большие, как у подростка, подрагивают…

Акт подписывает генерал Макартур. Затем китайцы. Затем английский адмирал… По уполномочию Советского Верховного главнокомандования ставит подпись генерал-лейтенант Деревянко; в его позе, в твердо, чуть в сторону вскинутой, как бы прицеленной к бумаге голове, что-то от Жукова, от того Жукова, который под убитым пустым взглядом роняющего монокль Кейтеля подписывал акт о капитуляции проигравшей войну фашистской Германии… Макартур приглашает союзные делегации в салон адмирала Нимица…

О японцах, все еще стоящих реденьким разомкнутым строем, словно забыли. Но вот кто-то торопливо, будто боясь опоздать в салон, вручает застывшему в немом молчании Сигемицу папку с актом, и он, держа ее под мышкой, впереди гурьбы своих делегатов, штатских, в таких же черных костюмах и черных цилиндрах, и военных в желто-зеленых мундирах, стуча тростью о чугун палубы, слепо идет к трапу, и все они скрываются за бортом, как бы уходят в небытие…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/398446/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy.webp)