Вениамин Башлачев - Что было… Что ожидать… Демографические этюды (СИ)

- Название:Что было… Что ожидать… Демографические этюды (СИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Башлачев - Что было… Что ожидать… Демографические этюды (СИ) краткое содержание

Эту книгу можно читать и с начала, и с середины и с конца.

Отсюда и непривычное название книги «Этюды демографии».

Сто лет наша жизнь во власти политиков.

Причем они утверждают: мы слуги народа.

Но на деле — это такая ветряная служанка, от «служения» которой демографическое благополучие русского народа превратилось в вымирание.

Демография — наука точная.

Этюды демографии — это изложение и графическое отображение действий той или иной политики, которая приводит к разрушению демографического благополучия русского народа и других народов Земли.

Если к демографии относиться корректно, она может точно указать:

— когда в былые времена меры в той или иной стране ухудшилось (или наоборот — улучшилось) демографическое благополучие народов;

— что следует ожидать в ближайшие десятилетия XXI века.

В данной книге, в виде этюдов альтернативной демографии рассмотрены демографические процессы, которые протекают в России и на Западе.

Этюды написаны на основе цифровых рядов демографической статистики Царской, Советской и либеральной России, а также стран Запада.

Книга предназначена для всех, кого интересует: в условиях каких демографических процессов будут жить их дети внуки.

© Башлачев В. А.

Что было… Что ожидать… Демографические этюды (СИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1930‑е годы в деревне было 7 домов, в них жило 7 семей, в деревне выросло 20 детей. В годы Великой Отечественной Войны мужчины моложе 45 лет были мобилизованы на фронт. Двое погибли. Трое вернулись инвалидами.

Чтобы показать, что в Елезовке было разрушено концепцией «неперспективности» — это рассмотрим на примере хозяйства моего деда.

Сколько десятин земли перешло от моего прадеда к моему деду Ивану Васильевичу — неизвестно. Дед с сыновьями, (один из них мой отец Анатолий Иванович) за 40 лет раскорчевали и распахали землю до 12 десятин.

Эти десятины были разработаны — не для того, чтобы продукцию продать, а деньги положить в банк.

Земля пахалась, чтобы кормить и растить детей.

К 1930 году в нашей трехпоколенной семье росло ПЯТЬ детей, к концу 1930х — СЕМЬ.

Для осмысления крестьянского хозяйства Севера надо описать, что представлял типичный дом того времени и тех мест — на примере дома, который построил мой дед с сыновьями, фото 1

Дом сфотографирован в 1950‑е годы.

Как видите, весь дом обшит тёсом.

Тёс пилили вручную, электричества в те годы не было.

К 1954 году в деревню было проведено радио и поставлены столбы для того, чтобы навесить провода от электросети.

Фото дома сделано с северо–восточной стороны. С южной стороны — полоса огорода, огороженная палисадником, защита от мелкой живности. (За домом виден домАлексея Васильевича, племянника деда).

Кроме дома каждая семья построила себе баню.

У каждой семьи был амбар для хранения зерна. И погреб, который в апреле забивался снегом. Получался холодильник, где летом хранились скоропортящиеся продукты питания — молочные и мясные.

Вот что здесь — еще надо отметить. Сейчас по ТВ — чуть ли не каждый день, можно слышать, что воровство характерная черта русских людей.

Но это неправда. Что воровство не свойственно русскому крестьянству Севера это могу обосновать на примере моей малой Родины.

За все время, пока я в 1940–1950‑х годах рос и учился, во всех окрестных деревнях и сёлах на дверях домов нигде не было замков. (Замки были только в отдельно построенных амбарах, где хранили зерно и муку). Когда все из дома уходили на работу, тогда наискосок входной двери ставили батожок. Это был знак — в доме никого нет. В русской жизни «вор» — одно из самых страшных обвинений. Так было и в 1940–50‑е годы. Я ни разу не слышал, чтобы у кого‑то что‑то украли. Ни разу.

Теперь о детях. Как видите, на фото в 1950‑е в деревне Елезовка росли дети. На дворе перед крыльцом невысокая мелкая трава и цветы.

Для детей простор и чистота.

Теперь опишу дом и хозяйство. Считаю это очень важным для осмысления крестьянского хозяйства севера Русской равнины.

Во дворе дома был колодец — шесть сажен глубины.

Первый этаж. За крыльцом длинный коридор — от дверей до южного большого окна.

Слева от коридора две передние комнаты (пятистенок) с печью, в пятистенке 11 окон.

Справа коридора — еще комната в 3 окна, с печью.

Из коридора вправо дверь во второй коридор, откуда вход на второй этаж, где 4 окна. Из второго коридора вход в хозяйственные помещения дома: конюшня, помещения для овец и свиней и коровник (на фото они не поместились). Север — есть север, пурга и сильный ветер. Чтобы в таких условиях зимой не выходить на открытое место, хозяйственнее постройки примыкали к жилой части дома. У нас были отделены двумя внутренними дверьми. Поэтому никаких посторонних запахов в жилых комнатах не было.

В коровнике двойные стены и двойное застекленное окно. Пол коровника ежедневно устилался соломой, чтобы коровам было сухо. За зиму в коровнике накапливалось соломистого навозу толщиной более аршина (аршин = 71 см.). Навоз летом вывозился на поля. В коровник можно было заезжать на лошади с телегой и разворачиваться вокруг столба. На стены и на столб опирался пол сеновала (второй этаж).

Сзади сеновала был наклонный взвоз на уровень сеновала и крытое помещение, в которое заезжала запряженная лошадь в сани с возом сена. С начала ледостава и зимой туда завозили сено. Лошадь распрягали, сено через дверь перекидывали на сеновал.

Сеновал и двойные стены обеспечивали прекрасную теплоизоляцию коровника. Зимой в нем было тепло, коровы не мерзли и потребляли за зиму намного меньше сена, чем в обычной постройке.

Вот вкратце о доме моего деда и отца.

Считаю очень важным это описание. По нему уже можно представить способности и возможности крестьянина жить на севере Русской равнины.

После коллективизации хозяйство деда и отца резко сократилось. От былых десятин земли осталось 26 соток. Лошадей нет, корова одна. Жизнь семьи обеспечивалась за счет работы в колхозе и на приусадебном участке.

А теперь представьте, что подобные дома из «неперспективных деревень» надо было разобрать и перевезти за 10 километров в «перспективные». И чтобы столбы и провода для радио и электрификации демонтировать, и чтобы при этом была экономия затрат и соответствовала нормам экономии по программе ликвидации «неперспективных».

Представили!?..

Теперь, надеюсь, понятно, что большинство крестьян плевались и ругались от таких «высокоэффективных преобразований жизни».

Одни, прежде всего молодые крестьяне, плюнули на всё и отправились искать лучшей жизни в городах и посёлках на промышленные предприятия.

А пожилые остались доживать свой век в своих домах.

Сейчас, спустя 50 лет от начала проекта «неперспективных деревень», разработанного «перспективными академиками» типа Татьяны Заславской, нелишне посмотреть: что осталось от моей малой Родины в результате той реформы «неперспективных деревень».

Чтобы читателю было ясно — проиллюстрирую фотографиями 2009 года.

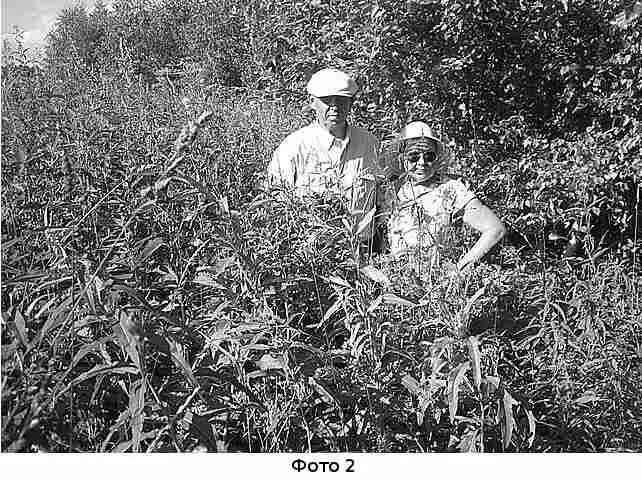

Вот место, где когда‑то стоял наш дом. Там где я родился и вырос фото 2.

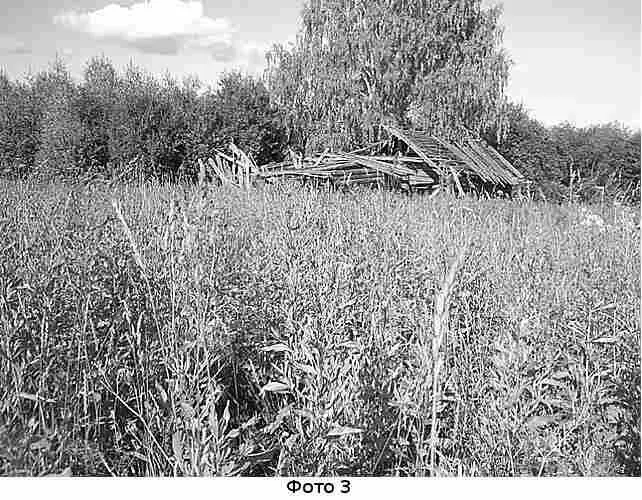

А вот, что осталось от деревни. И какой бурьян растет, вместо ржи и ячменя, на том участке земли, который раскорчевали и распахали мой дед с сыновьями и соседние семьи на задворках деревни Елезовка — фото 3.

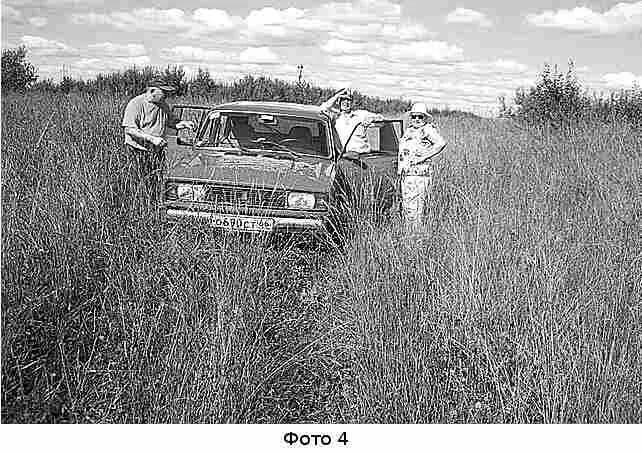

Как видите, на земле, на которой когда‑то колосилась рожь да ячмень или овес, сейчас растет бурьян выше пояса. Или лес, что ясно видно на фото 4.

Как видите, кругом сплошная «зеленая пустыня».

Далее мы поехали по насыпной дороге до указателя — фото 5..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: