Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI

- Название:Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0441-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI краткое содержание

В сборнике представлены статьи участников ХХI международного симпозиума «Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение?», проходившего 21–22 марта 2014 года. Авторы – историки, философы, социологи, политологи, экономисты, культурологи – рассматривают социальную и политическую жизнь страны с точки зрения развития России и ее будущего. Сегодняшнее многообразное обращение к прошлому как идеологический, культурный и политический феномен нуждается в теоретическом осмыслении. В статьях анализируется исчезновение перспективы предвидимого, желаемого, так или иначе планируемого будущего, с которым соизмеряются идеологические конструкции, долгосрочные планы, социальные теории и практика.

Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В статье мы рассматриваем новые коммуникативные диспозитивы, возникающие в результате развития технических средств [164], которые интенсифицируют коммуникативные обмены в интерактивном режиме, а также требуют новых способов распознавания, разграничения и усвоения расширенных потоков информации. В нашем исследовании под коммуникативным диспозитивом мы понимаем дискурсивные конфигурации разнообразных суждений, поддерживаемых электронной инфраструктурой, другими словами, «набор используемых в качестве доказательств фактов и предметов» [165]. Согласно Режи Дебрэ, коммуникативные диспозитивы способны трансформировать «восприятие, познание и передвижение, т. е. наши практики обхождения с пространством и временем» [166], что оказывается особенно важным при изучении коммуникативных практик участников массовых движений.

Мы уделяем особое внимание способам формулирования протестной повестки, случаям конфликтных ситуаций и споров, а также способности на основе коммуникации достигать консенсуса и вырабатывать решения. Таким образом, мы обращаемся к понятиям режимов критики и обоснования справедливости, которые существуют как разные регистры внутри одного порядка [167]. Режимы справедливости предоставляют возможность конституировать альтернативные формы отношений, а «множественность диспозитивов, относящихся к разным мирам, позволяет понять критические трения, возникающие внутри самих организаций» [168].

Мы также прибегаем к понятию режима «близости» как степени вовлеченности [169]или «градации возрастающей степени публичности» [170]. Режим «вовлеченности» в рассматриваемых нами трех случаях координирует серии схождения и расхождения «частного» и «публичного». Переключение с «частного» на «публичное» или (пере)восприятие «единичного» как «всеобщего» оказывается возможным при условии соблюдения принципа согласования – определенной конфигурации суждений и действий, которые оказываются приемлемыми для целого коллектива [171].

Таким образом, в своем исследовании мы намеревается понять, как техническая конфигурация интернет-площадок – в нашем случае Живого журнала, Фейсбука и Твиттера – обусловливает и организует коммуникацию [172]вокруг гражданского движения. Каким образом дискурсивные онлайн-практики поддерживают инфраструктуру движения и связанных с ним событий, например массовых митингов? Какие типы суждений и аргументов [173]используются участниками дискуссий для обоснования справедливости и логики протеста? Каким образом происходит формирование солидарности в процессе мобилизации онлайн? И, наконец, как связаны между собой образы действия, созданные в пространстве онлайн, и действия, производимые в пространстве офлайн?

Так как цели и задачи исследования связаны с изучением онлайн-практик, суждений и аргументов, представленных в сообщениях интернет-дискуссий, в фокусе находятся тексты, произведенные интернет-пользователями в ходе компьютерно-опосредованной коммуникации, которая предполагает письменное использование специфического интернет-дискурса [174]. Поэтому мы придерживаемся качественной стратегии исследования с тем, чтобы проникнуть в глубинный смысл интернет-коммуникации и проанализировать ее с точки зрения содержания, содержащегося в текстах.

Очень непросто было отобрать для анализа конкретные интернет-площадки – политические дискуссии, связанные с протестными акциями, были многочисленны и затронули множество разнообразных Интернет-ресурсов. В итоге мы остановились на трех из них: Живом журнале (www.livejournal.com), специально созданной для протестной мобилизации Фейсбук-группе «Мы были на Болотной и придем еще» (www.facebook.com/moscow.comes.back) и на аналогичном по задачам микроблоге в Твиттере Wake up Russia (twitter.com/WakeUpR). Каждая из них, с одной стороны, задает свой специфический формат коммуникации, а с другой – вносит свой функциональный вклад в общую схему развития движения.

Единицей анализа в нашем исследовании является законченное текстовое высказывание: пост/запись в блоге, комментарий, твит (сообщение в микроблоге)/ретвит (повтор чужого сообщения). При этом одно высказывание может содержать в себе сразу несколько типов суждений, что мы учитываем в процессе интерпретации. Важным нам представляется изучить протестную коммуникацию в динамике. В рамках Живого журнала и Фейсбука высказывания рассматриваются нами в контексте интернет-дискуссии (т. е. записи и комментарии к ним); твиттер-сообщения изучаются в логике движения от организации митинга к дате его проведения. Большое количество материала, с одной стороны, дает широкий простор для исследования, но, с другой стороны, становится и проблемой, так как количество анализируемых сообщений приходится значительно сокращать.

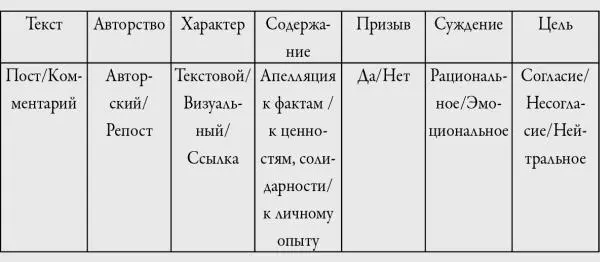

Наш методический подход основан на использовании приемов качественного контент-анализа [175], предполагающего распределение пользовательских сообщений и суждений по категориям с последующей интерпретацией полученных типов аргументации. Отобранные в ходе работы с материалом сообщения на тему протестных действий относятся к различным категориям в соответствии с разработанной схемой (при необходимости в нее вносились некоторые модификации в зависимости от анализируемой площадки).

Таблица 1

Схема кодирования высказываний

Высказывания анализируются с точки зрения содержащейся в них аргументации и соотносятся с социальным контекстом: процессом мобилизации, приведшим к массовым митингам декабря 2011 г. Для того чтобы реконструировать социальный контекст, мы по мере необходимости привлекаем тексты интервью, собранные одним из авторов (А. Ваньке) на митингах в рамках Независимой исследовательской инициативы (НИИ митингов), которые позволяют дополнять доступные онлайн-проявления протестной активности данными офлайн-исследований.

Живой журнал (livejournal.com) или, сокращенно, ЖЖ является одним из популярных в русскоязычном сегменте Интернета сервисов, позволяющих вести блог, или сетевой дневник, а также оставлять в блоге комментарии. Несмотря на то что в последнее время Живой журнал теряет популярность [176], необходимо отметить, что из трех площадок для коммуникации, представленных в нашем исследовании (Facebook, Twitter, ЖЖ), Живой журнал был первой, где появились записи, имеющие отношение к выборам и последующей протестной активности. Это позволило отследить появление стимулов к общественной мобилизации в декабре 2011 г. [177]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: