Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI

- Название:Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0441-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI краткое содержание

В сборнике представлены статьи участников ХХI международного симпозиума «Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение?», проходившего 21–22 марта 2014 года. Авторы – историки, философы, социологи, политологи, экономисты, культурологи – рассматривают социальную и политическую жизнь страны с точки зрения развития России и ее будущего. Сегодняшнее многообразное обращение к прошлому как идеологический, культурный и политический феномен нуждается в теоретическом осмыслении. В статьях анализируется исчезновение перспективы предвидимого, желаемого, так или иначе планируемого будущего, с которым соизмеряются идеологические конструкции, долгосрочные планы, социальные теории и практика.

Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

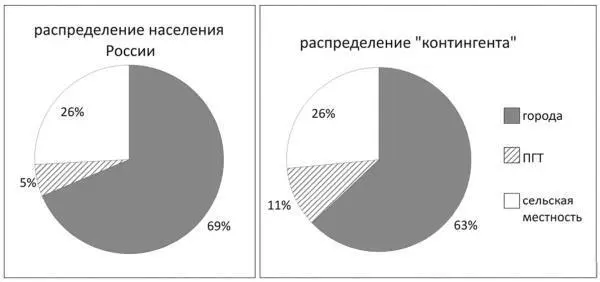

Рис. 1–2. Распределение населения России и распределение заключенных в системе город-село

Источник данных: рис. 1 – данные Всероссийской переписи населения 2010 г. (www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm ); рис. 2 – обработанные автором данные ФСИН РФ [1].

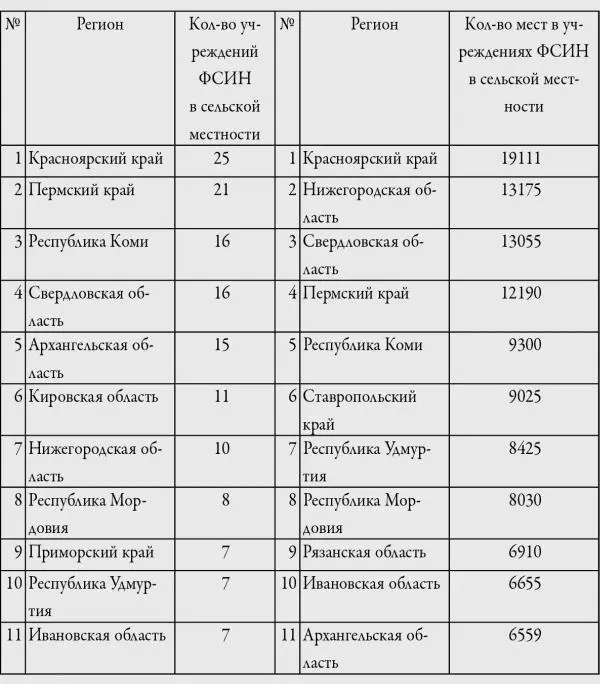

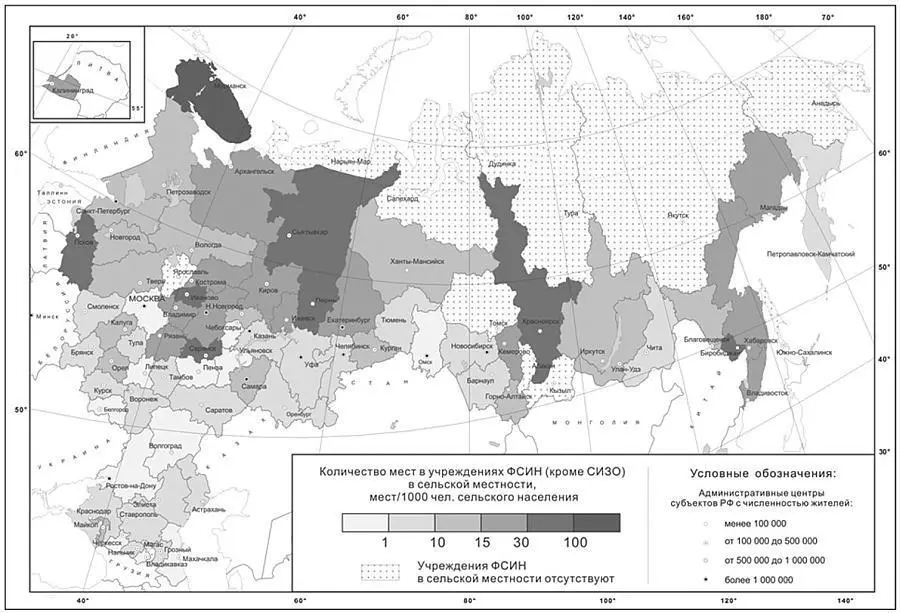

Как видно из табл. 1, основное количество «сельских» исправительных учреждений расположено в регионах с минимальным количеством сельского населения (за исключением Ставропольского края) – на севере европейской части России и в ряде регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это хорошо видно на картограмме (рис. 3): самые «несельские» регионы России отличаются наибольшей долей сельских учреждений и удельной численностью заключенных в сельских исправительных учреждениях.

Диспропорции в размещении населения и расположении «сельских» колоний усиливаются при рассмотрении территориальной организации исправительных колоний в границах слабоосвоенных регионов. Большинство колоний Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Пермского, Красноярского краев и Республики Коми разбросаны по труднодоступным лесным районам и представляют собой дисперсную сеть. Если обратиться к истории создания большинства таких колоний, основными мотивами их создания были «освоение труднодоступных участков леса» или решение других освоенческих задач в условиях дефицита местного населения. Часть задач была решена, а учреждения продолжают обслуживать созданные руками заключенных объекты: созданы лесопромысловые хозяйства, выстроены железные дороги и др. Часть задач выполнена и более не нуждается в присутствии «спецконтингента» (предприятия остановлены, исчерпаны месторождения полезных ископаемых), некоторые задачи так и не были выполнены (например, строительство каналов для отвода вод рек бассейна Северного Ледовитого океана в бассейн Волги). Казалось бы, в случае остановки предприятий или отказа от принятого в советские годы пути экономического освоения территории колонии должны были быть ликвидированы, но это не всегда так. Безусловно, большое количество лагерей и зон передислоцированы и закрыты, но есть и такие, которые продолжают существовать.

Таблица 1

Количество учреждений ФСИН в сельской местности и количество мест в учреждениях ФСИН в сельской местности по регионам России (топ-11)

Источники данных: [1].

Рис. 3. Количество мест в учреждениях ФСИН в сельской местности на 1000 чел. сельского населения, 2012 г.

Источник данных: расчеты автора по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm) и открытой статистики ФСИН РФ [1].

Каковы следствия подобных несоответствий? С одной стороны, насыщение сельской местности слабоосвоенных регионов учреждениями ФСИН способствует удержанию населения в сельской местности, снижает риск формирования незаселенных пространств. С другой стороны, заключенные в таких труднодоступных колониях лишены возможности регулярных свиданий с родственниками, в случае несоблюдения их прав к ним редко могут добраться представители правозащитных организаций. В удаленных от транспортной сети колониях трудно наладить производство.

Насколько заметны пенитенциарные учреждения в системе сельского расселения отдельных муниципальных районов, видно в табл. 2. Так, например, экстремальные показатели характерны для Гаринского района Свердловской области: заключенные (при условии, что исправительные учреждения не переполнены) составляют до 60 % от общей численности населения и до 90 % (!) от численности сельского населения. По счастью, такой район в России один. Но районов, где заключенные в общей численности составляют 20–25 %, а в численности сельского населения – 30–40 % уже больше. Столь высокий процент заключенных сказывается и на гендерном составе муниципальных районов: на фоне традиционно «женских» сельских районов приведенные в табл. 2 районы выделяются соотношением мужчин и женщин как 60 % к 40 %.

В таблице для сравнения приведен также Усть-Лабинский район Краснодарского края, где численность заключенных составляет свыше 5 тыс. человек (это довольно много для одного муниципального района). На фоне многочисленного сельского населения эта величина становится незначительной – заключенные составляют всего 5 %. Это еще раз подчеркивает, что пенитенциарные учреждения располагаются не только в слабозаселенных территориях, но и в ареалах с высокой плотностью сельского населения, но там их влияние на систему расселения и экономику территорий меньше.

Расположение исправительных учреждений в районах с чрезвычайно низкой плотностью населения предопределяет крайне низкую транспортную доступность колоний. В первую очередь, это оборачивается тяжелыми условиями содержания (трудности продовольственного снабжения удаленных колоний и слабая инфраструктурная обеспеченность: печное отопление бараков, отсутствие инженерных коммуникаций) и создает благоприятные условия для развития «неуставных» отношений – слишком далеко они расположены, чтобы на жалобы заключенных могли оперативно отреагировать региональные правозащитные органы: «От претензий со стороны правозащитников колонию спасает ее труднодоступность» [463].

Таблица 2

Статистика учреждений ФСИН и доля контингента (заключенных) в населении по отдельным муниципальным районам РФ

Источник данных: данные Всероссийской переписи населения 2010 г. (www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm )и расчеты автора по открытым данным ФСИН РФ [1].

До многих колоний, расположенных на территории лесного Севера, добраться можно только по лесовозным дорогам и далеко не круглый год. Как пример – пос. Пуксинка в Гаринском районе Свердловской области, где размещены самые труднодоступные колонии: «Поселок Пуксинка находится на левом берегу реки Тавды. Удаленность от Екатеринбурга 626 км. Расстояние до районного центра (Гари) – около 60 км по дороге (действует только зимой). На протяжении 8–9 месяцев в году Пуксинка не имеет наземного сообщения с внешним миром. В межсезонье добраться можно только вертолетом по маршруту: Сосьва – Гари – Пуксинка (2 раза в неделю). В период навигации – водным транспортом. Когда замерзают реки и болота, в Пуксинку прокладывается зимняя автодорога (зимник) из Гарей – районного центра» [464]. Неудивительно, что «зоны» в Пуксинке – одни из самых голодных и отличающихся суровыми порядками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: