Владимир Пятницкий - «Лев Толстой очень любил детей...»

- Название:«Лев Толстой очень любил детей...»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-107778-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пятницкий - «Лев Толстой очень любил детей...» краткое содержание

Редактор-составитель, автор концепции: Софья Богдасарова

Составитель выражает благодарность Илье Симановскому и Дмитрию Сичинаве за помощь и советы при подготовке этого издания.

Наталья, Татьяна и Валентина Доброхотова-Майковы посвящают эту книгу своим детям и внукам.

Иллюстрации на форзацах: фотографии масок русских писателей, автор — Владимир Пятницкий (в коллекции семьи Доброхотовых-Майковых)

«Лев Толстой очень любил детей...» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

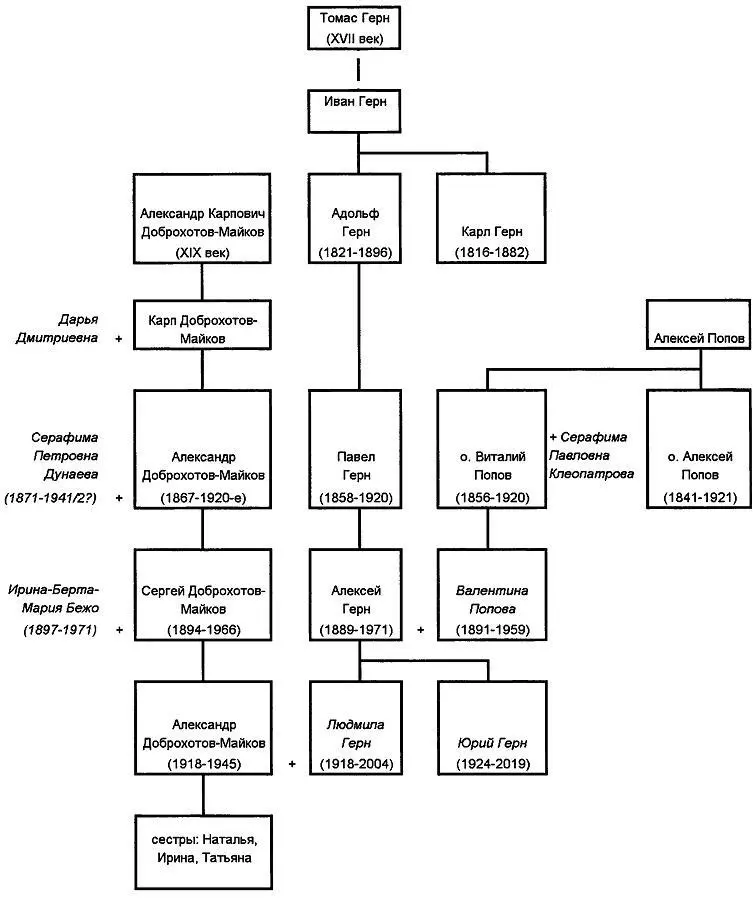

В печальной истории нашей страны, где мужчины живут так коротко или уходят от своих детей так стремительно, хранителями родовой памяти постоянно остаются матери и бабушки. Поэтому важно прослеживать именно их влияние. (Показательно, что второй соавтор, Владимир Пятницкий, по сравнению с Натальей Доброхотовой-Майковой, «корней» почти совсем не имел — его мать погибла очень рано, все, что он знал о ней — со слов старшего брата Александра. Воспитывала их мачеха — отец был слишком занят.) Поэтому после рассказа о роде Доброхотовых-Майковых обратимся к предкам сестер по материнской линии — более важным с точки зрения формирования их личностей. Об этой ветви рассказать можно намного больше.

Их мать Людмила Алексеевна, урожденная Герн (1918–2004), была дочерью Алексея Павловича Герна (1889–1971) и Валентины Витальевны, урожденной Поповой (1891–1959).

Бабушка Валентина была дочерью Виталия Алексеевича Попова (1856–1920), последнего священника Спасо-Преображенского храма в Нименьге (Онежский район Архангельской области) и Серафимы Павловны Клеопатровой, дочери обедневшего вологодского дворянина, имевшей специальность акушерки. Уроженец Вологодской губернии, сын псаломщика, прадед Виталий с 19 лет работал учителем в Онежском приходском училище и был рукоположен только в 32-летнем возрасте. Его старший брат Алексей Попов (1841–1921), кстати, сделал более успешную карьеру — стал протоиереем, а в 1907 году был избран в Государственную думу III созыва. В 1913 году в Вологде вышли его мемуары «Воспоминания причетнического сына». Отец Виталий жил беднее брата, служил в Нименьге, с трудом кормил многочисленных детей. Но двух младших дочерей еще до Первой мировой войны он сумел послать учиться в Петербург («буду питаться редькой с квасом, но младшим дам высшее образование», говорил он). 5 августа 1920 года отец Виталий был расстрелян по приговору губернской ЧК за совершение молебна во время ворзогорского восстания. Сейчас имя Виталия Алексеевича Попова значится в списке Новомучеников Архангельской епархии (кандидатов на канонизацию).

Валентина Попова была одной из этих дочерей. На севере она выучилась в епархиальном училище и уже успела поработать немного сельской учительницей, но ко времени приезда в столицу ей было всего лет шестнадцать. Отец отправил ее зимой на санях, и она надолго запомнила это бесконечное путешествие из заснеженной Нименьги. В Петербурге Валентина поступила в Школу Императорского Общества поощрения художеств, ее сестра Александра училась в женском психоневрологическом институте. Валентина увлеклась поэзией, теософией, подружилась с поэтом и литературоведом Александром Квятковским — тоже из семьи священника, только Могилевского. Внучкам Валентина рассказывала, как в Новый год и она, и Квятковский «оказались совершенно без денег — поповичи из очень бедных семей, — но не захотели с пустыми руками идти в семью богатого студента Родовского и всю ночь бродили по пустому Петербургу. Падал снег, и он прочел наизусть всего “Онегина”».

В Петербурге юная теософка Валентина познакомилась с будущим мужем — молодым эсером Алексеем Павловичем Герном. Она рассказывала потом внучкам о трогательном начале их романа: он водил ее в редакцию, кажется, «Земли и Воли», она же дарила ему томики Бальмонта. Поженились они примерно в 1914 году. От бабушки Валентины, как рассказывают сестры, им досталась большая библиотека, которую они выучили наизусть: Блок, тоненькая «Антология китайской лирики» в переводах Щуцкого, с предисловием Василия Алексеева, «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Бальмонта, «Калевала»…

Род Гернов, к которому принадлежал дед Алексей, был дворянский — еще в 1628 году швед Томас Герн был «ротмистром в большом полку на Туле», потомки его были офицерами (по семейной легенде — и при Бородино), чиновниками, мелкими помещиками. Больше всего из этого рода благодаря литературоведам известно о Карле Ивановиче Герне (1816–1882) — офицере и топографе, служившем в Оренбургском крае, где он подружился со ссыльным Тарасом Шевченко и предоставил ему квартиру в своем доме. Шевченко написал портрет друга и его жены Софьи (пришлось сжечь перед обыском, т. к. ему запрещалось рисовать). Знал Шевченко о неприятностях Карла в семейной жизни: за женой Герна ухаживал прапорщик Исаев, поэт намекнул другу, и прапорщик в отместку написал на Шевченко донос, в результате которого тот был переведен на Сырдарью. Карл оставил о Шевченко небольшое мемуарное сообщение.

Его брат Адольф Иванович Герн (1821–1896), юрист, также, вероятно, был знакомым Шевченко, который пытался с его помощью опубликовать свою «Княгиню». Один его сын, Богдан Адольфович Герн (1862–1939), стал автором учебника физики, а другой, Павел — прадедом наших сестер.

Вернемся же к предреволюционным годам и знакомству будущих бабушки и дедушки. Алексей Павлович Герн в 1911–1916 годах учился на агрономическом факультете Петербургских высших сельскохозяйственных курсов и увлекался революционным движением. Семейная история гласит, что до этого, в 1908–1912 годах, как эсер он даже попал под арест в Шлиссельбургскую крепость, и над головой у него ломали шпагу, в знак лишения дворянства. Официальная советская биография Герна об этом молчит — сестры подозревают, что он скрывал опасное эсэровское прошлое, углубившись в науку. Вот, например, 1927 год, вокруг творится бог знает что, а он публикует книгу «Тверские клевера».

Обе сестры Алексея Герна тоже были революционерками, на женских курсах в неврологическом с ними училась Лариса Рейснер. Сестра Юлия даже отсидела несколько месяцев за организацию эсеровского кружка в гимназии. Кстати, первым (согласно упоминаниям прессы) судебным делом юриста, помощника присяжного поверенного, некого Александра Романовича Беляева, который впоследствии прославится как писатель-фантаст, было заседание 18 июля 1909 года в Смоленске, когда он защищал брата и сестру Гернов в деле «о принадлежности ряда лиц к запрещенной партии социалистов-революционеров». Сестры Доброхотовы-Майковы комментируют поведение этих материных теток: «Хорошо вовремя посадили, а то бы непременно которая-нибудь застрелила генерал-губернатора».

Герн, женившись, бросил революцию и стал успешным советским агрономом. Он был первым, кто занялся селекцией специальных сортов картофеля в 1930-х годах, написал около 30 научных работ, получил за свой труд Орден Ленина и бронзовую медаль И. В. Мичурина.

Итак, Алексей Герн и Валентина Попова поженились, появились дети. В последующие годы Валентина сопровождала мужа при переездах с одной селекционной станции в регионах на другую. Ученый Герн, каким он предстает перед нами, например, на парадной фотографии в журнале «Огонек» 1952 года — это идеальный «профессор» старой школы, с роскошной бородой и умными глазами за стеклами очков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: