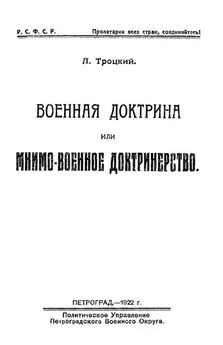

Лев Троцкий - Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство

- Название:Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политическое Управление Петроградского Военного Округа.

- Год:1922

- Город:ПЕТРОГРАД

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Троцкий - Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство краткое содержание

Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неудача похода на Варшаву, победа буржуазии в Италии, временный отлив в Германии заставили нас проделать крутое отступление, которое началось с рижского договора и остановилось на условном признании царских долгов.

В области хозяйственного строительства мы, за тот же период, совершили не меньшее отступление: допущение концессий, уничтожение хлебной монополии, сдача в аренду многочисленных промышленных предприятий и пр. Основной причиной этих последовательных отступлений является факт продолжающегося капиталистического окружения, т.е. относительной устойчивости буржуазного режима.

Чего же собственно хотят те глашатаи военной доктрины (мы называем их для краткости доктринерами — они этого заслужили), которые требуют, чтобы мы ориентировали Красную Армию под углом зрения наступательно революционной войны? Хотят ли они голого признания принципа? Тогда они ломятся в открытую дверь. Или же они считают, что в международной или в нашей внутренней обстановке наступили такие условия, которые ставят для нас наступательную революционную войну в порядок сегодняшнего дня? Но тогда наша доктринеры должны направить свои удары не по военному ведомству, а по нашей партии и по Коммунистическому Интернационалу, ибо не кто другой, как мировой конгресс этим летом дал отпор наступательной революционной стратегии, как несвоевременной, призвал все партии к тщательной подготовительной работе и одобрил, как вытекающую из обстоятельств, оборонительно-маневренную политику Советской России.

Или, может-быть, кое-кто из наших доктринеров считает, что в то время, как ≪слабые≫коммунистические партии в буржуазных государствах должны вести подготовительную работу, ≪всемогущей≫ Красной Армии надлежит развернуть наступательную революционную войну? Может-быть, и впрямь некоторые нетерпеливые стратеги собираются переложить тяжесть международного или хотя бы только европейского ≪последнего решительного боя≫ на плечи Красной Армии? Кто всерьез проповедует такую политику, тому уж лучше повесить себе жернов на шею и поступить согласно дальнейшему евангельскому указанию.

8. Воспитание „в духе" наступления

Пытаясь выпутаться из противоречий наступательной доктрины в эпоху оборонительного отступления, т. Соломин придает ≪доктрине≫ революционной войны… воспитательное значение. Сейчас, признает он, мы действительно заинтересованы в мире и будем его всячески отстаивать. Но, несмотря на нашу оборонительную политику, революционные войны неизбежны. Мы в ним должны готовиться, а, следовательно, и воспитывать наступательный ≪дух≫ на предмет будущей потребности. Наступление надо, следовательно, понимать не во плоти, а в духе и истине. Другими словами, на ряду с мобилизационным запасом сухарей т. Соломин хочет иметь мобилизационный запас наступательного энтузиазма. Час от часу не легче! Если выше мы видели у нашего суровейшего критика непонимание методов революционной стратегии, то здесь мы констатируем непонимание законов революционной психологии.

Мы нуждаемся в мире не по соображениям доктрины, а потому, что трудящиеся устали от войны и лишений. Наши усилия направлены на то, чтобы отстоять для рабочих и крестьян возможно длительный период мира. Мы выясняем самой армии, что не можем демобилизоваться только потому, что нам грозят новые нападения. Из этих условий Соломин делает тот вывод, что мы должны ≪воспитывать≫ Красную Армию в идеологии наступательной революционной войны. Какой идеалистический взгляд на ≪воспитание≫! ≪Мы не в силах воевать и не собираемся воевать, но должны быть готовыми, — меланхолически мудрит т. Соломин, — а потому готовиться к наступлению, — такова противоречивая формула, к которой мы пришли≫. Формула действительно противоречивая. Но если Соломин думает, что это ≪хорошее противоречие≫ — диалектическое, — то он ошибается: это просто путаница.

Наша внутренняя политика в последний период имела одной из важнейших своих задач сближение с крестьянином. Особенно остро вопрос о крестьянстве встает перед нами в армии. Думает ли Соломин серьезно, что теперь, когда непосредственная помещичья опасность устранена, а европейская революция остается потенциальной, мы можем сплотить более чем миллионную, на девять десятых крестьянскую армию под знаменем наступательной войны во имя развязки пролетарской революции? Такого рода пропаганда была бы мертва.

Конечно, мы ни на минуту не собираемся скрывать от трудящихся, в том числе и от Красной Армии, что принципиально мы всегда будем за наступательно-революционную войну в тех условиях, когда она может содействовать освобождению трудящиеся в других странах. Но думать, что на этом принципиальном заявлении можно создать или ≪воспитать≫ действительную идеологию Красной Армии в нынешних условиях, значит не понимать ни Красной Армии, ни нынешних условий. В самом деле, каждый толковый красноармеец не сомневается, что если на нас зимой и весной никто не нападет, то мы-то уж во всяком случае не нарушим мира, а будем изо всех сил залечивать раны, пользуясь передышкой. В нашей истощенной стране мы учимся военному делу, вооружаемся, строим большую армию для того, чтобы обороняться, если на нас нападут. Вот эта ≪доктрина≫ — ясная, простая и отвечающая действительности.

Именно потому, что мы так ставили вопрос весной 1920 года, каждый красноармеец твердо усвоил себе, что буржуазная Польша навязала нам войну, которой мы не хотели, и от которой мы стремились оградить народ величайшими уступками. Именно из этого сознания выросло величайшее возмущение против врага и ненависть к нему. Именно благодаря этому война, начавшись, как оборонительная, могла развернуться как наступательная.

Противоречие между оборонительной пропагандой и наступательным — в конечном счете — характером войны является ≪хорошим≫, жизненным диалектическим противоречием. И у нас нет никакого основания изменять характер и направление нашей военно-воспитательной работы в угоду путаникам, хотя бы и говорящим во имя военной доктрины.

Когда говорят о революционных войнах, то вдохновляются чаще всего воспоминанием о войнах Великой Французской Революции. Таи тоже начали с обороны, на обороне создали армию, затем перешли в наступление. Под звуки марсельезы вооруженные санкюлоты революционным помелом прошлись по всей Европе.

Исторические аналогии — дело очень соблазнительное. Прибегнуть к ним нужно, однако, с осторожностью. Иначе за формальными чертами сходства, можно проглядеть материальные черты различия. Франция в конце XVII столетия была самой богатой и самой цивилизованной страной европейского континента. Россия XX столетия является самой бедной и самой отсталой страной Европы. Революционная задача французской армии имела гораздо более поверхностный характер, чем те революционные задачи, которые стоят перед нами сейчас: тогда дело шло о низвержении ≪тиранов≫, об устранении или смягчении феодального крепостничества. Наше дело идет о полном уничтожении эксплуататорства и классового гнета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: