Алексей Иванов - Дебри

- Название:Дебри

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-103079-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Иванов - Дебри краткое содержание

«Дебри» – историческая основа романа «Тобол». А ещё и рассказ о том, как со времён Ермака до времён Петра создавалась русская Сибирь. Рассказ о том, зачем Сибирь была нужна России, и какими усилиями далось покорение неведомой тайги. «Дебри» – достоверное повествование о дерзости землепроходцев и воровстве воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и шаманизме, о войнах с инородцами и казачьих мятежах, о пушнине и могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, о служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых натуралистах. Сибирская история полна страстей, корысти и самоотверженности. И знать её надо просто потому, что мы русские.

Дебри - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ШИГИРСКИЙ ИДОЛ БЫЛ НАЙДЕН ПРИ ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА НА ШИГИРСКОМ ТОРФЯНИКЕ ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ В 1890 ГОДУ. ОН ВЫРЕЗАН ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ. ЭТО ДРЕВНЕЙШАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЕЙ ОКОЛО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ. ВЫСОТА ИДОЛА БЫЛА БОЛЬШЕ ПЯТИ МЕТРОВ. ИДОЛ ИМЕЕТ ГОЛОВУ С ДВУМЯ ЛИЦАМИ, А ТУЛОВО ЕГО ПОКРЫТО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ

Филофей решил идти на Сатыгу и повёл своих людей в Катышевы юрты. Вогулы Сатыги окружили русских. И тогда владыка начал проповедь. Григорий Новицкий, летописец Филофея, не рассказал, о чём и как говорил владыка перед нацеленными на него копьями и стрелами, но, когда Сатыга вернулся с капища, его воины слушали Филофея, бросив оружие.

Сатыга бежал в тайгу. Изловленного идола Мир-Суснэ-Хум водрузили на костёр, и он превратился в чёрный дым. Вогулы Нахрача покаялись в том, что столь легко усомнились в русском боге. А князь-шаман Нахрач Евплоев исчез. Одни историки утверждают, что он тоже бежал в тайгу, а другие – что он погиб в сумятице тех событий. Но после 1715 года былым «гнездилищем диявола» правил уже сын Нахрача Евплоева – новокрещен Тихон Нахрачёв.

«Земля древних поклаж»

«Сибирская коллекция» Петра

Экспедиции воеводы Годунова тщетно прочёсывали сибирские недра в поисках золотых и серебряных руд. Драгоценные жилы в этих краях найдут на полтора столетия позже, в тридцатых годах XIX века. Но это будет уже вторая «золотая лихорадка» в Сибири, потому что первая прокатилась здесь ещё в XVII веке, и трясла она не искателей фарта, а гробокопателей.

В верховьях Тобола, Иртыша и Оби по степям разбросано множество древних курганов – «бугров». Тысячи лет назад их насыпали давно забытые кочевые народы. Под зарослями лабазника, таволги и богородской травы таятся обвалившиеся подземелья, в которых обрели вечный покой великие князья и воины незапамятных времён. С собой в могилы они забирали коней, рабов, оружие и золото. Название нынешнего города Курган, бывшей слободы Царёво Городище, отсылает как раз к такому погребению.

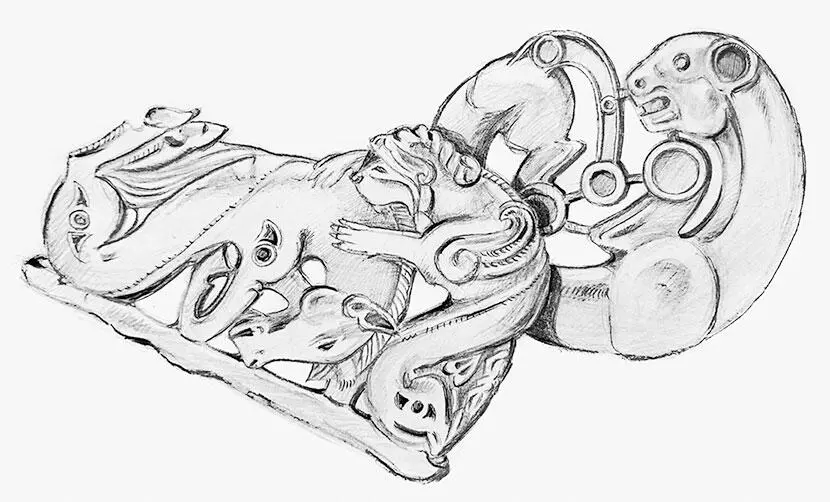

В XVII веке у сибиряков появился особый промысел – бугрование, то есть добыча «могильного золота». «Золотом» были предметы скифского звериного стиля: застёжки, перстни, гривны, браслеты. Гробницы приносили огромный доход, и Герхард Миллер, первый историк Сибири, утверждал, что в XVIII веке бугровщики по численности не уступали добытчикам пушнины.

Золото курганов из «Сибирской коллекции»

Бугрование оказалось делом опасным. Юрий Крижанич писал, что священные могилы ищут с помощью колдовства и чернокнижия. На самом деле опасности были не только мистические. Башкиры, калмыки, казахи или татары могли убить охотников за сокровищами как святотатцев. В 1662 году из-за алчности бугровщиков разгорелся большой башкирский мятеж батыра Сары Мергена – Жёлтого Мертвеца. Опасаясь гнева степняков, артели слобожан нагружали свои телеги не только лопатами и кирками.

Чтобы не раздражать инородцев, сибирские власти запрещали копать «могильное золото». Например, в 1662 году в Тобольске били кнутом некого Лёвку Хворова, который бугровал на ханском кладбище Саускан. Воеводы рассылали воинские команды для ареста бугровщиков, но дерзкие грабители отбивались от служилых людей; верхотурский воевода Колтовский доносил в Тобольск, что бугровщики «стреляли и саблями метались».

Стычки с местными жителями и запреты властей не могли остановить «золотую лихорадку». Бугрование принимало промышленные масштабы. На поиски курганов порой собирались отряды в триста человек. Они уезжали в степь ранней весной, всё лето проводили в поисках и раскопках, а осенью возвращались к семьям с богатой добычей. Диковины из простых металлов отдавали детям на игрушки, а золотые и серебряные находки переплавляли в слитки, продавали и годами кормились с этих денег.

ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ – ЭТО ДРЕВНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА И КОСТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЖИВОТНЫХ. ОНИ СЛУЖИЛИ ЗАСТЁЖКАМИ, ДЕТАЛЯМИ КОНСКОЙ СБРУИ, УКРАШЕНИЯМИ И КУЛЬТОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. ИХ НАХОДЯТ ПО ВСЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ ОТ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ДО АЛТАЯ В МОГИЛЬНИКАХ И КУРГАНАХ. ВОЗРАСТ ИЗДЕЛИЙ – ОТ ТЫСЯЧИ ДО ТРЁХ ТЫСЯЧ ЛЕТ. ИНОГДА ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ НАЗЫВАЮТ СКИФСКИМ, НО ДРЕВНИЕ КОЧЕВНИКИ СИБИРСКИХ СТЕПЕЙ НЕ БЫЛИ СКИФАМИ

Подлинное значение скифских сокровищ первым осознал губернатор Матвей Гагарин. Князь понял, что их ценность – не в металле, а в истории. Гагарин начал скупать находки, и 10 января 1716 года преподнёс государю десять золотых вещей из курганов Сибири. Пётр обрадовался подарку. Он видел в Европе собрания подобных исторических артефактов и знал им цену. Государь распорядился отправить солдат на поиски древних «куриозов». Крестьянам снова было запрещено рыть курганы, потому что лапотники – дураки, они боятся колдовства и сразу молотками расплющивают «идолов» в лепёшку. А случайные находки Пётр велел сдавать сибирскому губернатору или в «аптеки» в Москве и Петербурге; за это полагалось вознаграждение.

С подачи Гагарина начались систематические раскопки курганов по всей Сибири от Тобола до Енисея. Ради сведений о древних захоронениях Гагарин принялся собирать и изучать старинные татарские рукописи. Самым удачливым кладоискателем оказался шадринский комендант князь Мещерский: его работники раскопали больше сотни погребений Ингальской долины – там, где Исеть впадает в Тобол. В 1717 году Гагарин послал царю ещё 96 крупных и 20 мелких золотых изделий общим весом более 22 кг. В сопроводительном письме Гагарин писал, что исполнил «повеление Вашего Величества приискать вещей, которые сыскивают в землях древних поклаж».

Бугрование было объявлено делом государственным. В 1718 году Пётр издал «археологический прейскурант»: «за человеческие кости (ежели чрезвычайного величества) тысячю рублёф, а за голову пятсот рублёф. За протчие вещи, кои с потписью, вдвое чего оне стоят. За камни с потписью по разсуждению». Пётр позаботился даже о научной стороне дела: «Один гроб с костми привесть не трогая. Где наидутца такие, всему делать чертежи».

Подарки Гагарина заложили основу знаменитой «сибирской коллекции» Петра. Потом свои вклады в неё делали заводчик Акинфий Демидов, губернатор Алексей Черкасский и академик Герхард Миллер. «Сибирская коллекция» стала первым археологическим собранием России. Сначала «золото скифов» хранилось в Кунсткамере, а ныне сокровища Петра находятся в Эрмитаже. В «Сибирской коллекции» около 250 предметов.

По легенде, часть золотых находок Гагарин от Петра утаил и спрятал в тайнике под Тобольским кремлём. Тайник построили шведы: этот подземный ход соединил дом губернатора, Приказную палату, Рентерею, Шведскую башню Гостиного двора и Вознесенскую церковь (возможно, из-за подкопа церковь и рухнула в 1717 году). Подземный ход губернатора Гагарина ищут до сих пор. Если он был, то наверняка его проектировал Семён Ремезов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: