Алексей Иванов - Дебри

- Название:Дебри

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-103079-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Иванов - Дебри краткое содержание

«Дебри» – историческая основа романа «Тобол». А ещё и рассказ о том, как со времён Ермака до времён Петра создавалась русская Сибирь. Рассказ о том, зачем Сибирь была нужна России, и какими усилиями далось покорение неведомой тайги. «Дебри» – достоверное повествование о дерзости землепроходцев и воровстве воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и шаманизме, о войнах с инородцами и казачьих мятежах, о пушнине и могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, о служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых натуралистах. Сибирская история полна страстей, корысти и самоотверженности. И знать её надо просто потому, что мы русские.

Дебри - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Идея Гагарину понравилась. Правда, он опасался Петра, который мог разрушить любые планы. В 1712 году Пётр распорядился выслать из Сибири в Петербург сразу три тысячи строителей. Неизвестно, как Матвей Петрович выкрутился (да у него и не имелось такого количества мастеров), но к возведению кремля губернатор привлёк пленных шведов – уж их-то царь из Сибири не выдернет, и эта рабочая сила всегда останется под рукой.

Петропавловская церковь в Тюмени

В 1712 году Ремезов приступил к строительству Вознесенской церкви. Храм был «столпный» – над основным объёмом возвышалась ступенчатая башня колокольни. Подгоняемые нетерпеливым губернатором, каменщики не мешкали, и соорудили Вознесенскую церковь всего за два года. Она вознесла главу на краю высокого обрыва над Прямским взвозом.

В 1713 году весь Воеводский двор вскипел грандиозными работами. Артельные принялись разбирать деревянные стены и башни двора и копать рвы под фундаменты каменных сооружений. Гагарин решил, что сначала надо построить юго-западную сторону кремля – ту часть, которая стоит над обрывом и видна с Нижнего посада. Кремль создавался с репрезентативными целями, и Матвей Петрович желал сразу получить наиболее эффектный вид.

НЕИЗВЕСТНО, КТО АВТОР ПРОЕКТА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ, НО В КНИГЕ РЕМЕЗОВА ЕСТЬ ПРОЕКТ ХРАМА, ОЧЕНЬ НАПОМИНАЮЩЕГО ЭТУ ЦЕРКОВЬ. ОБРАЗЦОМ ДЛЯ НЕЁ ПОСЛУЖИЛ ХРАМ НАД ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ. ИЗНАЧАЛЬНО ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА ТОЖЕ БЫЛА НАДВРАТНОЙ. В ПЛАНЕ ОНА КРЕСТООБРАЗНАЯ, А ФОРМА ЕЁ КУПОЛОВ СОГЛАСОВАНА С ФОРМОЙ КУПОЛОВ СОБОРА

А для Ремезова самой увлекательной задачей была Дмитриевская башня. Дмитриевской он назвал её в честь Ермака, который разгромил Кучума в день святого Димитрия – 26 октября 1581 года. Ярусная башня со «шпицем» (шпилем) и двойными воротами в основании была словно бы враспор «вбита» в Прямской взвоз – между склонами оврага. Строили башню шведы.

Ремезову тогда шёл уже 72-й год, но он был полон кипучей энергии. Помимо кремля, он занимался и многими другими делами. Например, возглавил артель художников, которые написали 18 картин для дворца Гагарина. Картины рассказывали об истории Сибири. Это были «конклюзии» – живописные аллегории с текстами. Образцом для них являлись иконы типа «древо», хотя общий строй изображений тяготел к реализму. Жанр «конклюзий» в Сибирь занесли малороссийские митрополиты.

Увы: 9 декабря 1714 года Пётр издал указ, запрещающий в России каменное строительство везде, кроме Петербурга. И в 1715 году работы на Воеводском дворе стали затихать. Строители завершали то, что нельзя было оставить недоделанным, а за новое уже не принимались. Кремль возвели только наполовину – лишь стены и башни вдоль обрыва Троицкого мыса.

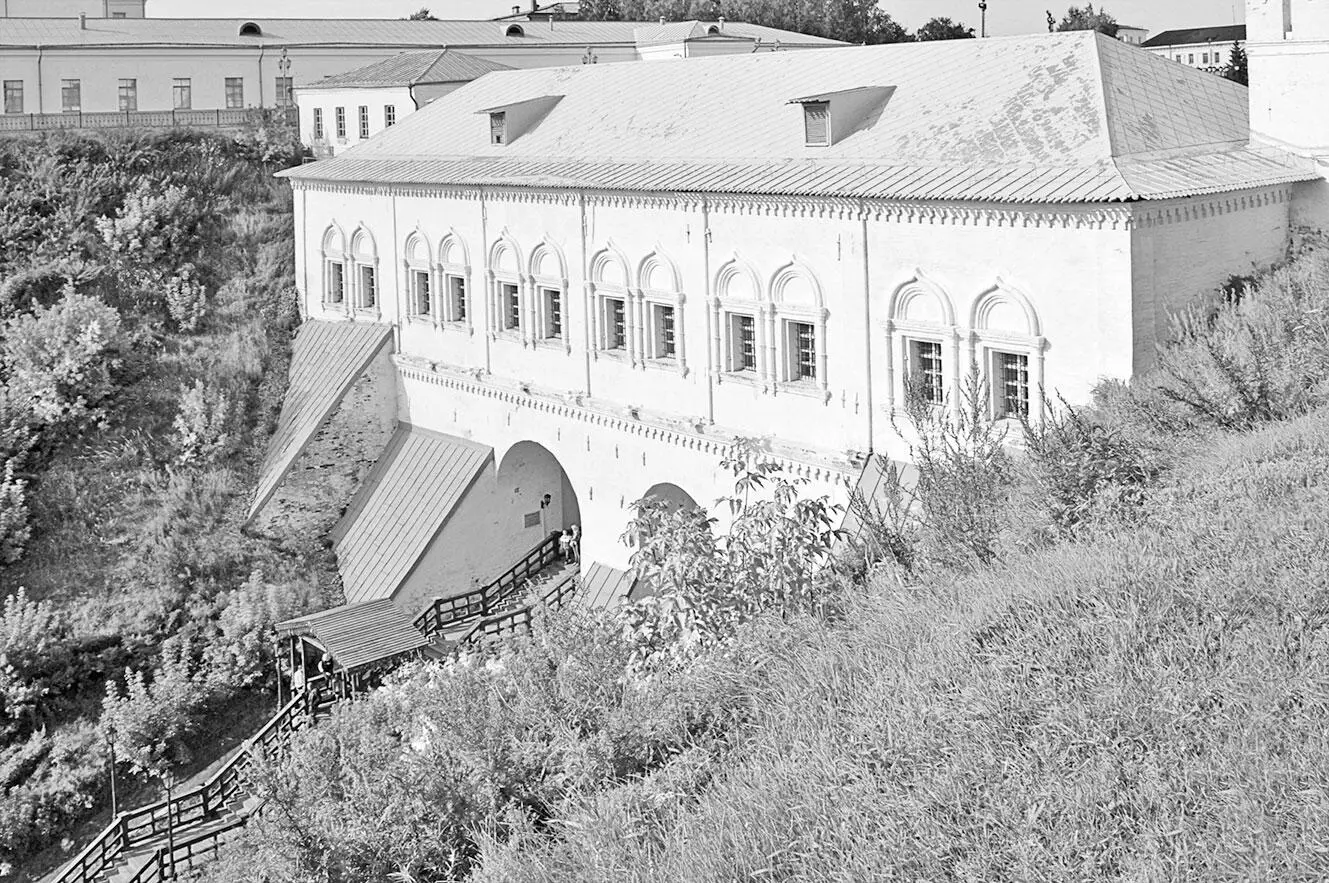

САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТОБОЛЬСКА – ПАЛАТА, ПОГРУЖЁННАЯ В ОВРАГ ПРЯМСКОГО ВЗВОЗА. ОНА И НАЗЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ СТРАННО – РЕНТЕРЕЯ, ТО ЕСТЬ ХРАНИЛИЩЕ КАЗНЫ, ДЕНЕЖНОЙ И ПУШНОЙ. НИЖНИЙ ЯРУС ЕЁ ПРОЕЗЖИЙ. РЕМЕЗОВ ПРЕДПОЛАГАЛ ВОЗВЕСТИ ШАТРОВУЮ СЕМИЯРУСНУЮ БАШНЮ, НО УДАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ТОЛЬКО ДВА НИЖНИХ ЭТАЖА. СТРОИЛИ БАШНЮ ПЛЕННЫЕ ШВЕДЫ. С РЕНТЕРЕЕЙ СВЯЗАНЫ ПРЕДАНИЯ О СОКРОВИЩАХ КНЯЗЯ ГАГАРИНА, ЯКОБЫ СПРЯТАННЫХ ГДЕ-ТО В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ

У Дмитриевской башни успели построить два яруса из семи. Нижний ярус, опорный, «поджатый» контрфорсами, был прорезан двумя арками (для телег и для пешеходов); второй ярус – «палаты»: анфилада из шести залов с крестовыми сводами и маленькими окошками. Здание, «погружённое» в ущелье Прямского взвоза, накрыли высокой крышей. Со временем «пенёк» Дмитриевской башни станут называть Рентереей – «хранилищем казны» (денежной и пушной). Но это название появится не ранее 1719 года, когда будут учреждены должности рентмейстеров, и Ремезов его не знал.

Рентерея в Тобольске

В 1717 году случилась беда с новой Вознесенской церковью: обрыв осыпался, и храм рухнул. Восстановить его губернатор не осмелился.

Запрет на каменное строительство Пётр отменил в 1722 году, но Ремезов до этого уже не дожил. Разочарованный, он умер примерно в 1720 году. Его похоронили у Никольской церкви близ Софийского двора. Когда-то на этом месте Ермаку явился Никола Можай, потому церковь и назвали Никольской. Лучшего упокоения беспокойному зодчему было не найти. Однако ныне церкви уже нет, её снесли в 1950-е годы, и на месте могилы Ремезова – газон.

Последним деянием Семёна Ульяновича стало деяние посмертное: по чертежу Ремезова владыка Филофей в своём тюменском Свято-Троицком монастыре в 1726 году начал строить церковь Петра и Павла (но завершат её только в 1755 году). Сейчас в этой церкви покоятся святые мощи самого Филофея. А в Тобольске до наших дней дошли только два здания Ремезова – Рентерея и Гостиный двор. Кремль был разобран в конце XVIII века.

Но ещё от Ремезова остались карты. Остались книги. Осталась «История Сибирская». И осталась сама Сибирь. Конечно, типичные версии образа сибиряка – отважные землепроходцы и упрямые воеводы, но идеал сибиряка – это Семён Ремезов, бескорыстный летописец, картограф и зодчий. В нём воплотилось то, что составляет суть идентичности. Преданность своей земле и своему делу. Дерзкая предприимчивость. Стойкость. Интерес к новому и дружелюбие к чужому. И прагматизм во всём, даже в культуре.

Своей жизнью Ремезов доказал (пусть это звучит и пафосно), что любовь к родине облагораживает судьбу человека. Любовь к родине заставляет человека возрастать над собою, становиться и умнее, и добрее. В итоге она ведёт к мудрости – высшей доблести человеческого духа. Ремезов писал: «Мудрость делает разумного крепче сильных и храбрее смелых. Дума мудрого – как многие реки, и светом небесным полнится душа его».

Ничто не остановит

Филофей снова митрополит

Долгие годы святитель Филофей рисковал жизнью, проповедуя христову веру под стрелами язычников. Он замерзал в зимних походах, тонул в бурю на огромных реках и по болотам пробивался к древним святилищам. В 65 лет владыка снова решил, что его век подходит к концу, и засобирался.

В начале 1715 года Филофей поехал на богомолье в Киев, чтобы на родине отдохнуть от суровой Сибири. Он надеялся остаться в Лавре уже до конца своих дней. Но опять оказалось рано. Пётр рассудил, что такой ревностный служитель ему и самому нужен позарез, а в гости к богу никогда не поздно. В Киеве Филофей получил известие о смерти митрополита Иоанна (Максимовича) и указ Петра о своём повторном назначении на тобольскую кафедру: лучше Филофея государь никого не нашёл. И летом 1715 года владыка вернулся в Тобольск на прежнее поприще.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: