Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Институт Энергомонтажпроект выполнял проектирование большинства крупномасштабных работ. Никто не мог точно предвидеть, какую конкретно работу придется выполнять, и, следовательно, какая потребуется предварительная подготовка: подбор людей, материалов, машин и т. д. А ведь продуманная инженерная подготовка — это половина успеха.

Монтажникам сказали, что потребуются новые системы коммуникаций. Казалось бы, привычное дело. Кое-что, конечно, известно и о характере радиационной обстановки. Но как себя вести? Такого опыта не было. Где и как смогут работать люди? Все — неизвестно. Но ведь... “если не мы, то кто же? Наша станция!”

ЮТЭМовцы выполнили все операции своего профиля работы по обеспечению технологического цикла работы станции и объектов 30-километровой зоны. Тысячи тонн оборудования прошли через их руки. Однако о деталях пережитого кое-кто отказывается рассказывать до сих пор: “это незаживающая рана...” Настаивать было бы жестоко. Но все-таки по крупицам картина складывалась.

В начале 1986 г. ЮТЭМ полностью перешел на атомную тематику. К этому времени в тресте уже был накоплен 20-летний опыт монтажа АЭС, в портфеле заказов на год были энергоблоки №5 и 6 Чернобыльской АЭС, энергоблоки на Ровенской АЭС, вместе с Харьковским институтом Теплоэлектропроект — на Запорожской АЭС.

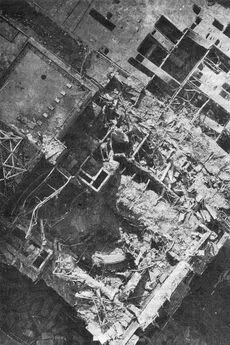

Чернобыль. Июнь 1986 г. В центре - автор.

В помощь эксплуатационникам ЮТЭМовцев часто приглашали прежде и приглашают теперь на плановые ремонтные работы действующих энергоблоков. Монтажные и ремонтные работы по своей специфике различны, но одинаково сложны и ответственны. Оборудование же им известно.

Но если профессиональная сложность не была новостью, то в условиях чрезвычайной радиационной опасности эти два фактора взаимно усиливались — такое явление называют синергизм.

В неожиданной для всех чернобыльской ситуации монтажники, тем не менее, сумели использовать свой опыт из мирного, на пример, двадцатилетней давности времени, когда строили Лaдыжинскую ГРЭС. Тогда, в 1978 г., они решились на невиданное — смонтировать и пустить в действие за один год пять энергоблоков по 300 мегаватт каждый — отрабатывался принципиально новый метод поточного строительства.

Нужно было продумать и задействовать в одно целое хозяйственный, организационный и даже политический механизмы, потому что в реальность поточного метода сооружения ТЭС и АЭС в то время никто в нашей стране, да, возможно, и за рубежом не верил, — рассказывал главный инженер ЮТЭМа А.И. Заяц. — Можно было также увлечь идеей и подключить к этому делу также наше общесоюзное объединение ТЭМ. Впервые опробовался поток на Бурштынской ГРЭС, свое логическое совершенство получил на Запорожской АЭС благодаря таланту начальника стройки Р.Г. Хеноха и других строителей этой станции, заместителя министра Ф.В. Сапожникова. Потом туда зачастили иностранцы: знакомились с опытом. Но 5 энергоблоков за год — это почти фантастика. В Чернобыле ситуация была схожа с точки зрения ее непредсказуемости.

Использовали конкретный опыт монтажа крупномасштабного оборудования на ТЭС и АЭС, когда в пиковые периоды на стройплощадке собирали прежде и собирают теперь команды из многих подразделений одного треста. Это существенно ускоряет дело.

Вообще весь строительно-монтажный комплекс и монтажная база Минэнерго СССР изначала создавались по принципу централизации, как единый организм. Это существенно экономило силы и средства. Как теперь обстоят дела на Украине, не знаю, а в России этот принцип всеми силами сохраняется.

В Киеве уже в первый день аварии был организован штаб ЮТЭМа, который в первые полтора месяца работал круглосуточно, а потом — как и вся 30-километровая зона, только без выходных. В штабе были сменные операторы С.В. Опенько и А.З. Сидорко, а также их бессменный начальник Д.И. Олешко. Работы много: то приходило оборудование, и его следовало срочно отправить в Чернобыль, то из зоны приходили запросы на металл, одежду — их необходимо срочно где-то найти и так же срочно доставить. Люди прекрасно ориентировались в обстановке и могли оперативно вмешаться в любой производственный процесс. Этот штаб очень помог делу, когда на станции людям ЮТЭМа предстояло решать принципиальные инженерные вопросы: выбрать диаметр трубопроводов, их протяженность, методы трассировки и др. Ведь на процесс проектирования Правительственная комиссия давала не больше недели, а то и одну ночь. За это время институт Энергомонтажпроект готовил свою часть, а трест с помощью Госснаба полностью обеспечивал исполнителей всем необходимым.

О конкретных действиях в Чернобыле УС ЧАЭС, ЮТЭМа, других трестов и институтов можно будет рассказать ниже, при описании отдельных этапов работ.

БАРБОТЕР

Наступил момент, когда потребовалось доказательно проверить, идет ли реакция в разрушенном реакторе, то есть поднимается ли в связи с этим температура у его днища.

Если быть точными, обследование помещений разрушенного четвертого энергоблока практически было постоянным, начиная с первых же послеаварийных дней. Вначале станционники убедились в очень большом радиационном фоне в большинстве помещений, поэтому на несколько недель походы внутри энергоблока несколько сократились, однако не прекратились вовсе. Необходимо было проверить состояние ряда систем, непосредственно связанных с реактором, а также его самого — в этом активно участвовали и курчатовцы.

В первые несколько дней, судя по расчетам крупнейших физиков Института атомной энергии им. Курчатова, опасались нового взрыва, притом с непредсказуемыми последствиями. Предположение держалось в секрете, так как незачем пугать людей предположениями. В конечном итоге взрыва не было, если не считать небольшого вечером 26-го. Однако упреждающие меры принять все-таки следовало. Одна из них — исследование состояния бассейна-барботера — помещения, расположенного под реактором и обычно наполненного водой для охлаждения днища реактора, если там в штатных условиях температура превысит норму.

Несмотря на то, что реакция прекратилась сразу после аварии, по разным измерениям было ясно, что реактор, тем не менее, нагревается. Возможно — причина в толстом слое насыпанных материалов, которые могли образовать в нем нечто вроде пробки, и немалый вес. Во всяком случае, опасались, что днище реактора проплавится, содержимое попадет в барботер, вызовет мощнейший паровой взрыв и заодно проплавит бетонную подфундаментную плиту.

Нужно было выяснить, сколько в барботере воды. Опытный эксплуатационник, член Правительственной комиссии Е.И. Игнатенко и главный инженер ВО “Союзатомтехэнерго” Э.С. Сааков предложили открыть входные задвижки и таким образом определить уровень воды. Но к задвижкам надо было идти по глубокой луже высокоактивной воды, налившейся во время тушения пожара и, возможно, из разорвавшихся трубопроводов. Э.С. Сааков и начальник реакторного цеха ЧАЭС В.В. Грищенко с большим трудом сумели открыть задвижки и убедились, что воды в барботере относительно немного. Затем станционники (жаль, не знаю имен), облачившись в гидрокостюмы, эту воду из барботера слили. Душой и непосредственным руководителем всей этой эпопеи был Е.И. Игнатенко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)