Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Надо было локализовать активность реактора, предотвратить ее выход за пределы реакторного отделения. В первую очередь это означало уменьшение выбросов радиоактивности и предотвращение ее распространения в близлежащие водоемы, особенно в реку Припять. Чуть забегая вперед, скажу, что все это удалось сделать.

Третьим этапом была разработка программы планомерных действий по ликвидации последствий аварии: уборка крыши АЭС, дезактивация ее помещений и территории, строительство железнодорожной станции и подъездных путей, бетонных заводов; отделение третьего энергоблока от четвертого, помещений первой очереди АЭС от второй, переработка радиоактивных вод, подготовка к пуску первых трех энергоблоков, а населения — к возвращению (тогда возвращение казалось реальным).

Из-за отсутствия информации о подробностях аварии в сознании неспециалистов возникло и со временем только крепло убеждение, что от них что-то скрывают. В действительности неожиданность и невероятность происшедшего требовали времени и средств для достоверной и объективной оценки ситуации. В первые часы после аварии именно на это и были направлены основные усилия ученых, инженеров, руководителей соответствующих ведомств и Правительства страны. Ложная информация могла привести к неоправданным, действительно паническим действиям. Например, по мнению физиков, из района Киева не было необходимости эвакуировать детей и создавать тем самым ненужную, психологически вредную обстановку. Но местные власти такое решение приняли. Медики же сегодня объясняют это решение необходимостью оградить детей от употребления “грязного" молока и других продуктов, и в этом резон был.

Уже числа 5-7 мая 1986 г. стало ясно, что реактор находится в заглушенном состоянии, иными словами, прекращена цепная реакция деления.

— Однако авария на Чернобыльской АЭС еще раз подчеркнула, что безопасность на АЭС остается для всех стран серьезной проблемой, а потому торопливость и поспешность выводов в таком деле неуместны, — говорил Б.Е. Щербина на пресс-конференции в МИДе. — В это время на трех энергоблоках станции несли дежурство 150 человек. Шли работы в нижней зоне четвертого реактора. В целях сокращения радиоактивного выхода над активной зоной создавалась защита из песка, глины, бора, доломита, известняка, свинца. Верхняя часть реактора уже была засыпана слоем, состоящим из более четырех тысяч тонн этих защитных материалов.

В результате принятых мер радиационная обстановка в районе Чернобыля относительно нормализовалась, уровень радиации снижался. Непосредственно вблизи места аварии максимальные уровни радиации к 5 мая снизились в 2-3 раза.

Понимание событий формировалось скачками, осмысливалось соответствие теории происшедшему.

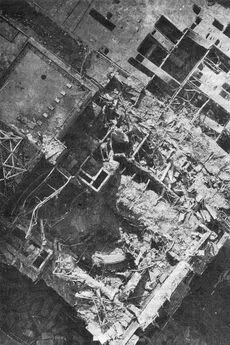

Но лишь 9 мая впервые без пелены стелющегося сверху дыма увидели, что вообще привычного облика того места, где геометрически должна находиться активная зона реакторного отделения, физически не существует.

В разрушенный реактор не влезешь, и даже с помощью приборов или каких бы то ни было приспособлений пока не проникнешь и его содержимое. Но ведь возможны косвенные расчеты.

На территории станции валялось немало кусков графита и, говорят, были даже обломки твэлов. Вообще же радиоактивные осадки выпали в радиусе 1500 километров, и по их содержанию, зная физику топливных процессов, можно приблизительно рассчитать, что же происходило в самом реакторе. Информацию поставляли гидрометслужбы, военные. Многочисленные измерения проводили на земле и с воздуха, с помощью вертолетов.

С первого взгляда можно было предположить, что все топливо вылетело из реактора. Поэтому останки реакторного отделения, по представлению некоторых физиков, можно просто убрать с площадки ЧАЭС и сделать на этом месте лужайку. Однако первая реальная оценка исходила от группы академика С.Т. Беляева — ведущего физика-ядерщика — теоретика, директора отделения общей и ядерной физики ИАЭ. Этому предшествовало решение немалых проблем.

Вечером 26 апреля над станцией еще поднимался дым. Но не плотный, а какой-то легкий, бестелесный. Что он означал, никто ответить исчерпывающе не мог. Но все понимали, что дыма быть не должно. “Реактор надо засыпать, задавить, залить — сделать что угодно, лишь бы не дымил”, — примерно так рассуждали те, кому было поручено принимать решения. Возглавил комиссию по выработке мероприятий для локализации аварии снова академик В.А. Легасов.

Однако, хотя все возможные способы залива реактора были испробованы уже к вечеру 26 апреля, они ничего не давали, кроме высокого парообразования и распространения воды по различным транспортным коридорам на соседние блоки...”, — признает и сам Легасов в своих записях незадолго до смерти.

Стало ясно, что из кратера выносится довольно мощный поток аэрозольной газовой радиоактивности: горел графит, и каждая частица его несла на себе достаточно большое количество радиоактивных источников. В четвертом блоке его было заложено около 2,5 тыс. тонн. Следовательно, за 240 часов при нормальном горении радиоактивность могла распространиться на большие территории, которые оказались бы интенсивно зараженными различными радионуклидами...

Постоянно консультировались с Москвой, где у аппаратов находились президент Академии Наук СССР директор Института атомной энергии академик А.П. Александров, его сотрудники, а также специалисты Минэнерго и Минсредмаша СССР.

Уже на следующий день после аварии в Чернобыль стали приходить телеграммы из-за рубежа с предложением разных вариантов воздействия на горящий графит с помощью различных смесей. Группа В.А. Легасова выбрала два компонента — свинец и доломит. Их следовало сбрасывать с вертолетов.

Но температура плавления свинца ниже, чем температура газов, которые в тот период исходили из реактора. Он плавился, но доходя цели. Вскоре свинцовые “пятна” стали обнаруживать неподалеку от станции... Сегодня это вызывает улыбку у специалистов: ведь В.А. Легасов — химик. Но тогда было не до смеха. Вообще-то, свинец сбрасывали, чтобы стабилизировать температуру; карбид бора — чтобы он поглотил нейтроны; доломит — чтобы образовалась двуокись углерода и погасила горящий графит; песок и глину — чтобы изолировать весь материал.

Многие весьма и справедливо уважаемые физики-ядерщики предлагали не суетиться, подождать, когда реактор сам успокоится и затем извлечь или как-то обработать значительно меньший объем радиоактивного материала по сравнению с имевшим место. Ссылаются, между прочим, на опыт значительно менее разрушительной аварии на американской АЭС “Три Майл Айленд” в 1976 г. в Пенсильвании, где к серьезным работам на разрушенном реакторе приступили спустя несколько лет... Но “ТМА” — под защитным колпаком-оболочкой, опасность загрязнения территории там несравнимо меньшая, авария же была менее масштабной. К тому же, Пенсильвания все-таки расположена не посреди густонаселенной Европы. Впрочем, начальники всех рангов — не боги, они только люди, и могут ошибаться (речь идет о честных людях). Трудно предвидеть, как рассуждали бы эти ученые, если бы принимать практические решения нужно было именно им перед лицом разразившегося кошмара, заботясь о безопасности своего и соседних народов. Необходимо было принимать срочнейшие меры впервые в мире, притом, как уже говорилось, в неопределенной ситуации, когда в течение примерно десяти дней никто не мог бы поручиться за поведение реактора: взорвется снова или не взорвется? Выбросы из него шли довольно активно. Имели место чисто человеческие амбиции: “Верна только моя точка зрения, только мой подход”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)