Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Название:Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005593177

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд краткое содержание

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

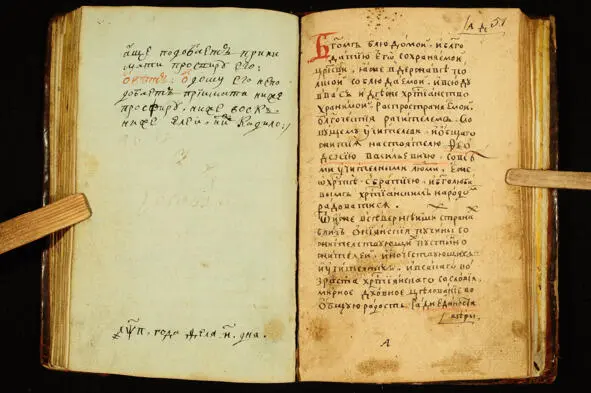

Послание Андрея Дионисьевича к Феодосию Васильевичу в Польшу // Сборник старообрядческих сочинений. ОР РГБ. Ф.17 №225.1. Л. 51

Однако несмотря на разделения и полемику, которая порой принимала весьма ожесточенный характер, предпринимались неоднократные попытки объединения двух братских беспоповских согласий. Так, например, известно, что после разрыва Феодосия Васильева с выговскими отцами (а разрыв этот произошел во время отсутствия Андрея Денисова на Выге) возвратившийся в обитель выговский киновиарх был весьма опечален случившимся, а по прошествии двух лет встретился для переговоров в Старой Руссе с Феодосием, после чего в одной из окрестных деревень они совместно отслужили всенощное бдение, положив, таким образом, начало общению между собой.

Впоследствии, уже на рубеже XVIII—XIX веков, произошло окончательное обособление федосеевцев от поморцев, когда последние ввели у себя так называемый бессвященнословный брак, объявив федосеевцев «бракоборцами». Но вместе с тем большинство федосеевских общин в Российской империи уже до революции 1917 года постепенно перешли на позиции поморцев в вопросе о браке и фактически стали поморскими.

Здесь хотелось бы привести ряд свидетельств и мнений по поводу местонахождения первой обители Феодосия Васильевича, поскольку среди исследователей до сих пор нет единого мнения на этот счет. Так, например, авторитетный исследователь старообрядчества, профессор С. А. Зеньковский, увлекшись сравнением федосеевского учения с кальвинизмом, пишет:

«По своей строгой дисциплине, формально пуританскому подходу к миру, трудолюбию и постоянному стяжанию, сознанию своей исключительности и избранности, мирскому священству, которое они называли наставничеством, Невельская община Феодосия и поздние другие общины этого „согласия“ скорее напоминали Женеву времен Кальвина, чем православные монастыри» 13 13 Зеньковский С. А. Указ. соч. С. 324.

.

А далее приходит к совершенному искажению фактов: «Федосеевская невельская община была первой известной нам беспоповской общиной городского типа… федосеевцы и смогли создать в Невеле строго дисциплинированную, вероятно, первую городскую беспоповскую общину» 14 14 Там же. С. 322.

.

Безусловно, первая обитель Феодосия Васильева, располагавшаяся не в самом Невеле, а в Невельском уезде, была совсем не городской, а находилась в сельской местности, на местах, расчищенных от лесов, о чем ясно свидетельствует «Житие Феодосия Васильева», написанное его сыном Евстратом. Другие исторические документы также подтверждают этот факт.

Профессор П. С. Смирнов писал: «Известный новгородский расколоучитель Феодосий Васильев в 1699 году переселился в Польшу, в Невельский уезд, во владения пана Куницкого, в Кропивенскую волость, близ деревни Русановой. „Услышано же бысть в России, по странам“, Феодосиево „отшествие, множество христиан градов, весей и сел, любовию распаляеми, потекоша во след его, желающе… под руководством его пребывати“» 15 15 Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 56—57.

.

Автор у поклонного креста на месте Русановской федосеевской обители. Урочище Обитель, июль 2008 г.

Среди документов Синода имеется весьма любопытное дело, во многом проливающее свет на местонахождение первых федосеевских обителей (Дело №386/257. 17 июля/2 ноября 1722 г. По доношению Ямбургского попа Константина, о присоединении к православию раскольника Ивана Парфенова, и других раскольников Ямбургского и Дерптского уездов, на которых указал при допросе в Синоде Парфенов). В деле, в частности, говорится: «Иван Парфенов родился в православной семье, в деревне Касанове Опоченского уезда, жители которой также были все православные. Когда Ивану было около 15-ти лет, в его родную деревню пришел расколоучитель Семен Григорьев, родом Корелянин. „Усмотря его, Ивана, в малолетстве, отводя от людей“, Семен говорил ему, что семейные его и все их погоста крестьяне имеют „не самую сущую христианскую веру“, поносил „богомерзкими и хульными словами“ церкви Божии и православные обычаи, а свою раскольническую „прелесть“ называл „самою сущею христианскою верою“. Наслушавшись Семеновых речей, Иван вскоре оставил свое семейство и отправился с Семеном странствовать, не оставляя еще, впрочем, решительно православия. Два года прожили они в келье, устроенной Семеном в лесу, в Новгородском уезде, за Старой Руссой, на р. Робье; по прошествии же двух лет, они вышли из лесов на дорогу и пристали к толпе раскольников, которые, в числе более ста человек, на сорока подводах, переселялись за польский рубеж; ни кем не задерживаемые, без всяких видов, они перебрались за рубеж в Невельский уезд и поселились в Крапивинской волости, на лесных угодьях, принадлежавших пану Куницкому. Выстроив два скита, мужской и женский, они проживали, с женами порознь, в имении пана Куницкого шесть лет, платя владельцу оброку по тридцати рублей в год и занимаясь хлебопашеством. Здесь, чрез три года после поселения, Иван окончательно „возлюбил раскольническую веру“. Семен Григорьев, по совещанию с другими расколоучителями, окрестил его в реке и назвал Киприяном; при этом елеем и миром он его не помазывал; после троекратного погружения, Семен водил перекрещенца, с его восприемниками, трижды „по солнцу“ и „отрицал его от православной веры“, заставляя при отрицании проклинать живущих в ней, а попов и диаконов называть волками и уча его молиться двуперстно и только образам „стариннаго изображения“ писанным на „дсках“. Живя в этих скитах, переселенцы собирались на моление в простую избу, исповедывались у раскольнического учителя, „простца“ Федосея Васильева; причащения у них никакого не было. Из имения пана Куницкого, Иван, вместе с другими скитниками, переселился в Луцкий уезд, в Вязолкскую (sic!) волость, принадлежавшую князю Меншикову; через четыре года, в продолжении которых переселенцы платили князю оброк, „по указу Великого Государя“ и по приказанию Меншикова, они переведены были в Ряпину мызу, Дерптского уезда. Прожив в ней более десяти лет, они „самовольно“, по неизвестной причине, разбрелись все врознь, по разным местам. Иван поселился в деревне Кокотове, Дерптского уезда, впрочем не на долго. Через год, именно в Феврале 1721 г. он добровольно явился в Ямбурге к священнику Константину Федорову и, в беседах с ним, познав, что „раскольническое учение прелестное и вера не истова и не правая“, присоединен был опять к православию чрез присягу, исповедь и причащение св. Таин, после двадцати-пятилетнего пребывания в расколе» 16 16 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Том I (1542—1721). СПб., 1868. С. 434—435.

.

Интервал:

Закладка: