М. Вебер - Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования

- Название:Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005575623

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Вебер - Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования краткое содержание

Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последний приговор свердловским «церковникам» в рамках Большого террора был вынесен 13 мая 1938 г., хотя по стране в целом кампания после этого продолжалась еще полгода. Возможно, что, с одной стороны, в областном центре ее удалось закончить быстрей; с другой, представители духовенства и церковного актива попали под удар одними из первых и на завершающем этапе сотрудникам НКВД пришлось переключаться на иные категории «антисоветских элементов».

После завершения Большого террора, вопреки бытующему мнению, никакой перемены в отношении к религии и духовенству со стороны властей предержащих не наступило. В отношении немногих чудом оставшихся на свободе служителей церкви по-прежнему проводилась агрессивная политика, направленная на ущемление их прав. Так, летом 1940 г. все духовенство Свердловска и пригородов было вызвано в областную милицию, где снято с паспортного учета и предупреждено о необходимости покинуть город в течение 24 часов. Официальной причиной был назван квартирный кризис. Единственным городским священником, которого эта мера не коснулась, стал протоиерей Николай Адриановский 237.

И хотя, как казалось, после этого подвергать репрессиям здесь было уже просто некого, сотрудники «компетентных органов» отыскали-таки еще двоих человек, «активного церковника» Н. В. Байнова и бывшую монахиню А. А. Зыкову (73-летнюю старушку), которых годом позже приговорили по 58-й статье к восьми и пяти годам лагерей соответственно 238.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны в Свердловске закрылась Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище. После этого действующей оставалась одна-единственная церковь – Иоанно-Предтеченская (тоже кладбищенская), но и ее судьба выглядела предрешенной; достаточно сказать, что ее настоятель из-за непосильных налогов был вынужден оставить службу и уйти на гражданскую работу 239. А ведь накануне революции в городе (с пригородами) насчитывалось более 40 православных храмов!

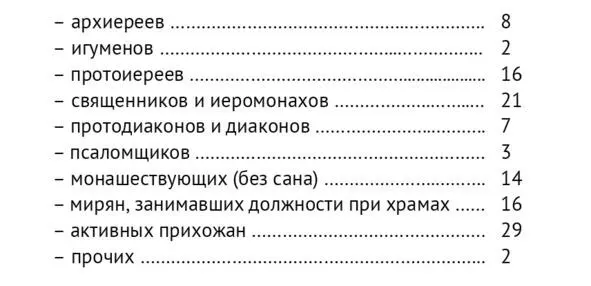

Всего за период активных гонений на Православие (1918—1941 гг.) в Екатеринбурге-Свердловске (включая территории, включенные в его состав в дальнейшем), по имеющимся на сегодня данным, подверглось репрессиям:

Итого 118 «церковников», в том числе 57 представителей духовенства, включая заштатное (из них расстреляно 49 и 27 соответственно) 240.

На первый взгляд, приведенные цифры выглядят совсем не впечатляюще, однако надо учесть, что эти 57 человек составляют более 60% от общего количества священно-церковнослужителей, насчитывавшегося до революции по г. Екатеринбургу с пригородами 241. А ведь, как уже было отмечено, данные о численности репрессированных должны быть признаны заведомо заниженными!

Долгожданную перемену в отношении политического руководства страны к религии принесла лишь Великая Отечественная война. Однако даже в период, так сказать, наибольшего потепления, власть нет-нет да и возвращалась к привычным формам взаимоотношений с церковью.

Достаточно сказать, что первый после длительного перерыва глава епархии архиепископ Варлаам (Пикалов), прибывший в Свердловск в октябре 1943 г., спустя 10 месяцев был арестован, попал в лагеря (правда, на сей раз – по уголовной статье), где и погиб 242.

Другое дело, что подобные репрессии по своему размаху не шли ни в какое сравнение с теми, которые имели место в тридцатые годы. Однако же, и количество действующих храмов с тех пор сократилось многократно, как и численность состоявшего при них духовенства.

4.2. Социальный портрет репрессированных священнослужителей (А. В. Печерин)

К началу революционных потрясений 1917 г. Екатеринбургская епархия по количественным показателям достигла наивысшего расцвета за всю свою историю. Общее количество православного и старообрядческого населения в ее пределах составляло более полутора миллионов человек, при примерно 100 тысячах иноверцев. Количество приходов в 1917 г. равнялось 504 (465 православных и 39 единоверческих) 243. Православного приходского духовенства в 1915 г. насчитывалось 1417 человек.

Являвшийся епархиальным центром Екатеринбург имел ряд особенностей, отличавших его от епархии в целом.

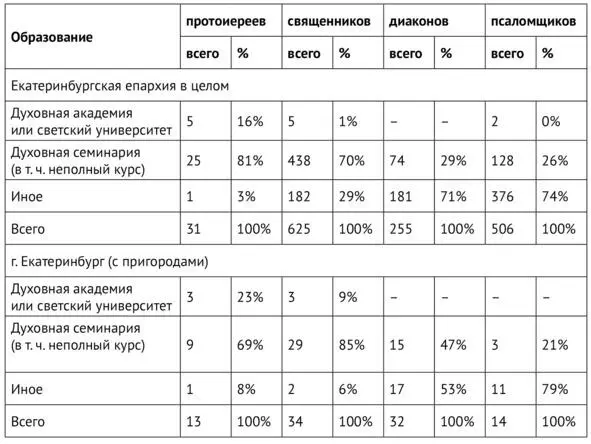

Таблица 2.1Приходское духовенство в 1915 году*

* Составлено по: Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1915 г. РГИА. Ф. 796 Оп. 442. Д. 2699. Л. 36—38; Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44. Здесь и далее диаконы указаны совместно с протодиаконами.

Таким образом, среди городского духовенства значительно большую долю занимали протоиереи и меньшую – священники, что можно объяснить наличием нескольких соборов (которым протоиереи полагались по штату) с одной стороны и лучшими возможностями для повышения по службе с другой. Также наблюдается преобладание диаконов над псаломщиками.

В целом, служить в крупных городах, по-видимому, во все времена было престижно. Так, описывая ситуацию на Среднем Урале в первой половине XIX века, историки нашего времени отмечают следующее: «Наиболее богатыми считались городские приходы. Особенно важным было то, что с духовенством городских церквей расплачивались деньгами [а не натуральной оплатой], а потому оно располагало довольно значительными наличными средствами» 244. Очевидно, что к началу ХХ века картина поменялась не сильно. Следует отметить и заметно более высокий уровень образованности городских клириков в целом.

Таблица 2.2Уровень образованности духовенства в 1915 году*

* Составлено по: Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1915 г. РГИА. Ф. 796 Оп. 442. Д. 2699. Л. 36—38; Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44.

Образовательный уровень духовенства напрямую влиял на размер получаемого им дохода. Так, в Екатеринбурге к 1917 г. имелось 10 учебных заведений Оренбургского учебного округа, в которых преподавателями Закона Божьего (и исполняющими должности таковых) числилось 15 священников. 14 из них одновременно состояли в городских приходах, получая жалование и по церковной службе. На размер годового преподавательского жалования влияли: должность, статус учебного заведения, стаж работы, количество преподаваемых часов. В учебных заведениях Екатеринбурга жалование для священников колебалось от 140 до 4130 руб. в год (см. табл. 2.3), в то время как их средний оклад на приходах епархии, согласно «Справочной книжке Екатеринбургской епархии», составлял 300 руб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: