М. Вебер - Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования

- Название:Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005575623

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Вебер - Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования краткое содержание

Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для характеристики повседневной жизни духовенства в двадцатые-тридцатые годы рассмотрим его доходы и жилищные условия.

Для сравнительного анализа денежных доходов духовенства нами были использованы данные епархиального справочника 1915 г. (фактически относящиеся к 1913 г.) и нескольких найденных в Центральном государственном архиве Удмуртской республики клировых ведомостей по Свердловской епархии за 1930—1931 гг. Ввиду совершенно разного уровня цен в первом и втором случаях ниже приведена сравнительная таблица цен на некоторые продукты для того и другого периода.

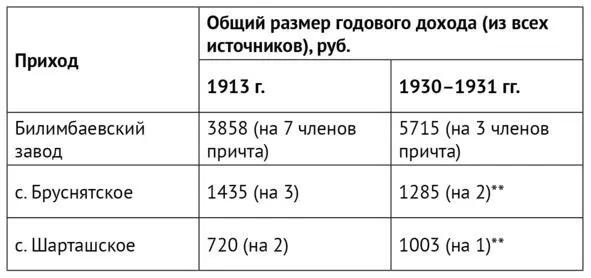

Таблица 2.5Сравнительная таблица доходов духовенства

за 1913 и 1930—1931 гг.*

* Источник: Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915; ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 5. Д. 169, 172, 173. ** Пересчитано исходя из указанной суммы доходов за неполный год.

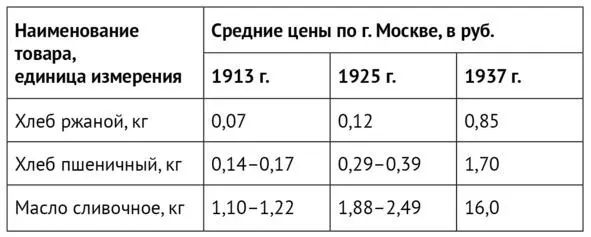

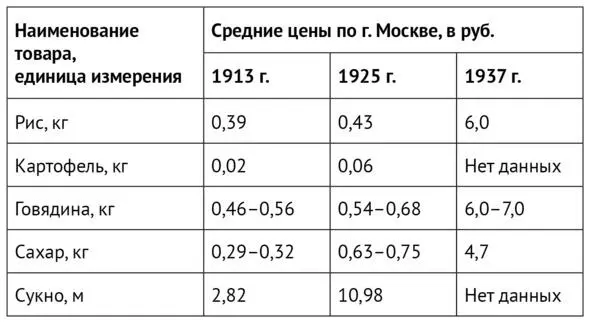

Таблица 2.6Сравнительная таблица цен на основные

продукты питания

* Источник: Терешкова М. Цены 1913 года в современных рублях [Электронный ресурс] // Красное место. URL: http://www.krasplace.ru/ceny-1913-goda-v-sovremennyx-rublyax (дата обращения: 05.11.2018); Курукин И., Никулина Е. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007; Справочник отпускных и розничных цен по г. Москве (1937 г., август).

Таким образом, если общие доходы причтов в 1930—1931 гг. в цифровом выражении представляли собой величины, более или менее соразмерные с 1913 г., то покупательная способность рубля при этом снизилась по меньшей мере в несколько раз, в зависимости от вида товара.

К сожалению, не удалось найти подобные данные по основным церквям Свердловска, где размер доходов, очевидно, был выше. Следует, однако, иметь в виду, что власть повсеместно проводила политику разорения духовенства, путем обложения его непомерными налогами. Отмечались случаи, когда налоги, начислявшиеся на доходы «служителей культа», превышали сами эти доходы.

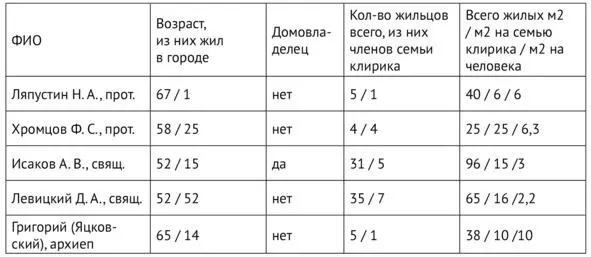

Что касается низкого уровня обеспеченности жильем городского населения, то он являлся для тех лет вполне обыденным, и положение духовенства в этом плане ничем не отличалось в лучшую сторону. Так, правящий архиерей Екатеринбургской епархии, а с середины двадцатых годов глава «григорианского» раскола Григорий Яцковский, имевший в своем распоряжении до 1918 г. огромный архиерейский дом с множеством обслуживающего персонала, домовой церковью, надворными постройками и т. д., в 1932 г. проживал в одном из помещений Иоанно-Предтеченской церкви, жилой площадью 10 кв. м. Вместе с ним в других помещениях церкви проживало еще четыре человека. При этом размер жилой площади архиерея продолжал оставаться самым большим среди городского духовенства, превышая средний уровень более чем в два раза.

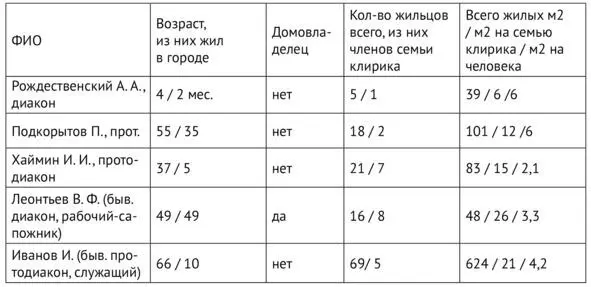

На основании переписи домовладений г. Свердловска нами была составлена выборка, показывающая уровень жилищных условий духовенства на начало 1930-х гг.

Таблица 2.7Уровень жизни духовенства, согласно результатам

переписи домовладений г. Свердловска

за 1932 год

* Источник: ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 179. Л. 2—2 об.; Д. 206. Л. 12—12 об.; Д. 264. Л. 12—12 об.; Д. 283. Л. 12—12 об.; Д. 295. Л. 4—4 об.; Д. 313. Л. 4—4 об.; Д. 480. Л. 4—4 об.; Д. 517. Л. 33—33 об.; Д. 532. Л. 31—31 об.

Как явствует из материалов переписи, средний размер жилой площади на одного члена семьи клирика составлял менее пяти квадратных метров. Если среди «служителей культа» и оставались владельцы собственных домов, то в результате подселения к ним дополнительных жильцов они были поставлены в равное с квартиросъемщиками положение. Для сравнения укажем, что в 1934 г. средняя жилая площадь на одного человека в поселке ВИЗ составляла 5,6 кв. м. 249

Вернемся к вопросу о численности городского духовенства. В 1915 г. в Екатеринбурге (включая населенные пункты, вошедшие в его состав в дальнейшем) насчитывалось 93 приходских клирика (см. табл. 2.1).

Согласно спискам лишенных избирательных прав за 1924—1925 гг., количество духовенства Свердловска составляло тогда 58 священнослужителей (35 священников и 23 диакона) и 10 псаломщиков. Согласно данным Всесоюзной переписи, в 1926 г. в Свердловске проживало 55 священнослужителей и 11 псаломщиков, из которых одна женщина 250. Кстати говоря, появление женщин-псаломщиц стало одной из наиболее серьезных перемен, происшедших в церковной практике в послереволюционный период. Но для крупных городов это являлось скорее исключением.

Согласно списку граждан, лишенных избирательных прав, к 1935 г. в Свердловске проживало около 30 священно-церковнослужителей 251, в т. ч. 3 епископа, 26 священников и диаконов (из них четыре значились как «бывшие»), 1 псаломщик. Отметим, что эти цифры неплохо согласуются со сводными данными на 1937 год, представленными в таблице 2.5 252.

Таким образом, с 1926 по 1935 гг. духовенство в г. Свердловске сократилось на 44 человека: часть их была репрессирована, убыль остальных связана с оставлением служения в церкви, в связи с уходом за штат или снятием сана (из-за закрытия приходов), переводами на другие места, смертью по естественным причинам. После этого, в 1935 г., в Свердловске было репрессировано 6 клириков, а во время Большого террора 1937—1938 гг. – еще 32 священнослужителя (включая архиереев, протоиереев, священников, диаконов), что составляло подавляющее большинство проживавшего тогда в городе духовенства 253.

Общая динамика изменения численности свердловского духовенства отражена на рис. 1.

Таким образом, Большой террор привел к практическому исчезновению городского духовенства как социальной группы, а последующие принятые властями меры довели дело до логического завершения – в 1941 г. в Свердловске не осталось ни одного служащего клирика Православной Церкви.

Великая Отечественная война заставила власть серьезно пересмотреть свою внутреннюю политику. Тотальная антирелигиозная кампания вскоре была свернута, а в 1943 г. руководство большевистской партии и советского государства и вовсе решило «повернуться лицом» к церкви и верующим. В результате начался медленный численный рост свердловского духовенства: в 1942 г. оно состояло из двух человек, в 1945-м – из восьми, не считая архиерея 254. В 1953 г. на городских приходах служило уже 5 протоиереев, 4 священника и 4 диакона 255.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: