В. Смирнов - «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь?

- Название:«Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449844538

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь? краткое содержание

«Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.3. Как называли Карельский перешеек («Остров русов») ильменские словене/новгородцы?

(к этимологии хоронима «Галтеев остров»)

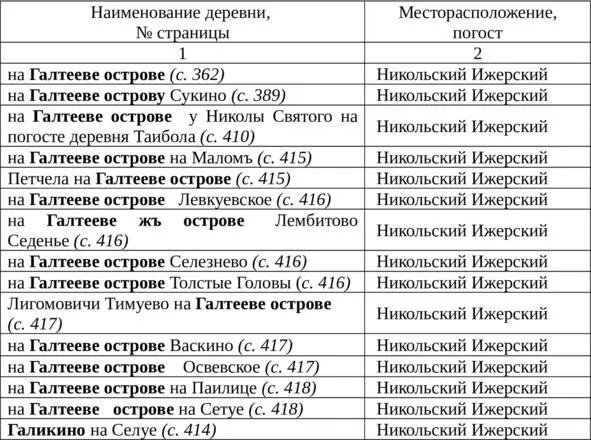

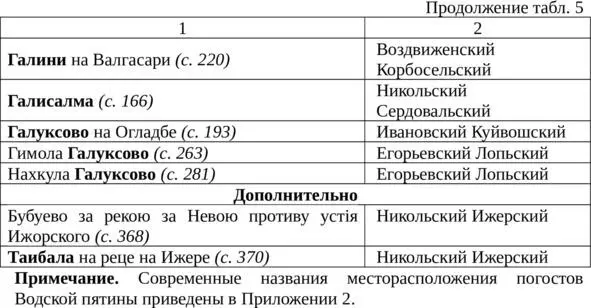

Кроме рассмотренных выше топонимов с формантом -гал/-гол на Карельском перешейке имеется еще и ряд топонимов с основой гал-, начинающихся с гал- : Галтеев остров, Галикино, Галини, Галисалма, Галуксово (см. табл. 5).

Таблица 5Топонимы с основой гал- по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Среди приведенных в табл. 5 топонимов с основой гал- наибольший интерес представляет топоним «Галтеев остров». Все топонимы, содержащие в своем составе оборот «на Галтееве острове» (общим числом 14 наименований), находятся в Ижерском погосте, который примыкал к Неве с юга (левый берег Невы). В составе Ижерского погоста по ПКВП значится ряд островов, среди которых крупнейший «Васильев остров» (ныне Васильевский остров), но на участке Невы от реки Тосны до реки Охта никаких островов нет. А именно на этом участке Невы размещают «Галтеев остров» все исследователи ПКВП. Название «Галтеев остров» есть, а острова нет. Две загадки: Где остров? И кто такие Галтеи?

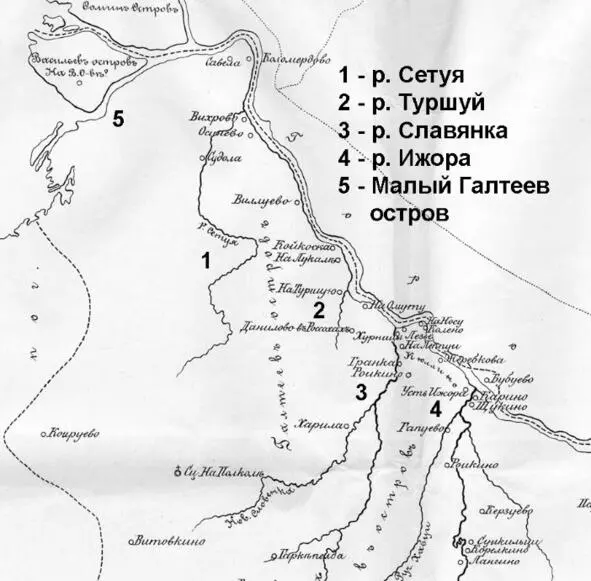

Известный исследователь истории приневья, автор серии очерков «Петербург до его основания» (1888—1890 гг.) Немиров Г. А. давал следующее объяснение топонима «Галтеев остров»: «Острова-урочища. … въ той-же переписной книге, островами названы несколько урочищь въ такихъ местностяхъ, которым ныне составляютъ уже совершенно сплошные берега Невы или взморья; такъ, напримеръ, … <���Белоостров> …, а на левомъ берегу Невы названы урочища „Галтеевы острова, большой и малый“» [39, с. 38]. Под островом-урочищем Немиров Г. А. понимает территорию, которая когда-то была островом, а в рассматриваемое время ограничена водой (реками) только с трех сторон, т.е. собственно полуостров. Например, Большой Галтеев остров, определен им в границах, очерченных реками Сетуя, Невой и Туршуй (Мурзинкой) (см. рис. 2). Малый Галтеев остров Немиров Г. А. располагает в устье Невы между реками Екатерингофка и Таракановка (№5 на рис. 2).

Рисунок 2. Фрагмент Карты Архимандрита Сергия (1905 г.) [23].: «Ижорскiй погост (По Немирову)»

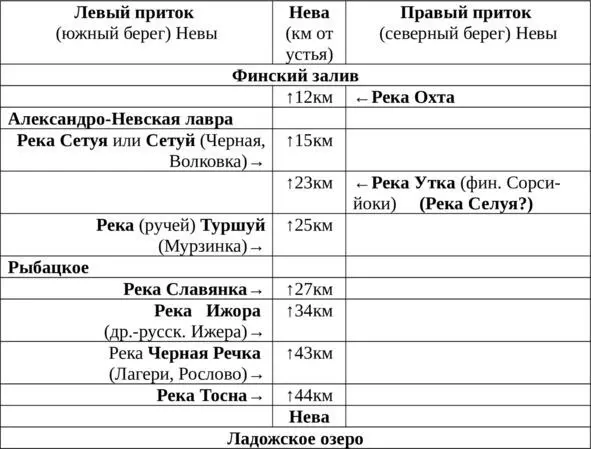

Для того чтобы читателю было легче ориентироваться в притоках Невы на участке от реки Тосны до реки Охта мы свели их в табл. 6.

Таблица 6Притоки Невы на участке от реки Тосны до реки Охта с указанием расстояния в км от устья Невы (Финский залив)

Если исходить из логики Немирова Г. А., считающего, что остров – это территория, ограниченная с трех сторон реками (речной полуостров), то тогда участок между Туршуй (Мурзинкой), Невой и Славянкой можно считать Большим Галтеевым островом №2, участок между Славянкой, Невой и Ижорой – Большим Галтеевым островом №3 и т. д.

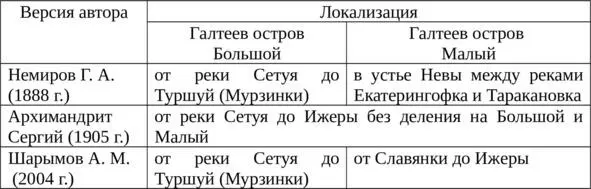

Кроме версии Немирова Г. А. существуют еще две версии локализации Галтеевых островов (см. табл. 7).

На карте Ижерского погоста, составленной Архимандритом Сергием в 1905 году, Галтеев остров располагается от реки Сетуя до Ижеры (без деления на Большой и Малый) [23].

Таблица 7Существующие версии локализации Галтеевых островов

Шарымов А. М., с рядом оговорок, располагает Галтеев остров Большой на пространстве от реки Сетуя до Туршуй (Мурзинки), а Галтеев остров Малый – от Славянки до Ижеры [81].

В целом версия Немирова Г. А. о Большом и Малом Галтеевых островах получила поддержку и признание в научных кругах, широко используется при описании Южной части современного Санкт-Петербурга, в частности городского района Купчино, который считается расположенным на Большом Галтееве острове. Это можно прочитать во всех путеводителях по городу Санкт-Петербургу.

На наш взгляд, «Галтеев остров большой» – это плод умозаключений Немирова Г. А., безупречно логичный, но построенный на непрочной основе, такой топоним не зафиксирован ни в одном старинном письменном источнике, включая «Переписную книгу Водской пятины 1500 года». Основанием для этих умозаключений Немирова Г. А., несомненно, послужил топоним «Деревня на Галтееве острове на Маломъ» ( с. 416 ПКВП ) из «Переписной книги Водской пятины 1500 года». Однако, содержание топонима «Деревня на Галтееве острове на Маломъ» может быть истолковано двояко. Первое, самое очевидное, толкование как «Деревня на Малом Галтееве острове», второе – как «Деревня на Маломъ, [расположенном] на Галтееве острове», где «Маломъ» имя собственное, на это указывает, в первую очередь, конструкция топонима, содержащая два предлога «на» (на Галтееве, на Маломъ), а также написание «на Маломъ» с большой буквы. Оборот «на Маломъ», на наш взгляд, имя собственное, уточняющая характеристика месторасположения деревни на Галтеевом острове. Что скрывается за оборотом «на Маломъ» трудно сказать, это может быть урочище, болото, ручей, перевоз и что-либо другое, понятное современникам писца и неизвестное нам. В пользу этой версии свидетельствует отсутствие упоминаний «Большого Галтеева острова» (топонима, предложенного Немировым Г. А.) не только в «Переписной книге Водской пятины 1500 года», но и в других источниках. Однократное упоминание топонима «Деревня на Галтеевом острове на Маломъ» делает практически невозможным сделать однозначный вывод, о чем идет речь, о «Малом» острове (прилагательное) или о чем-то «Малом» на Галтееве острове (существительное – имя собственное). Кстати говоря, ПВЛ дает нам пример и личного имени «Малъ»: «В год 6453 [945]. <���Древляне обращаются к Ольге> «…“…да иди за нашь князь за Малъ» – бѣ бо ему имя Малъ, князю деревьскому» [«…“…пойди замуж за нашего князя за Мала». Было ведь имя ему Мал, князю древлянскому»] (ПВЛ).

Аналогичный обороту «Деревня на Галтеевом острове на Маломъ» наблюдается оборот в названии деревни в соседнем Веденском Дудоровском погосте, где были деревни с названиями «въ Радионове Конце на Высокомъ» ( с. 312 ПКВП ) и «въ Кирее Ворошеве Конце на Высокомъ» ( с. 313 ПКВП ). В этих случаях «на Высоком» не прилагательное к слову «Конец» («на Высоком Конце»), а имя собственное, о чем ясно и однозначно свидетельствуют названия соседних деревень: «Высокое» ( с. 311 ПКВП ), «Высокое Мендуево» ( с. 312 ПКВП ), «на Высокомъ на Дудорове» ( с. 312 ПКВП ). По всей видимости «Высокое» это хороним, название определенной местности (урочища). Как и положено имя собственное «на Высокомъ» написано с заглавной буквы, также, как и «на Маломъ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: