Татьяна Ефремова - «Уходцы» в документах, воспоминаниях и рассуждениях. Досадная страничка из истории Уральского казачьего войска и государства Российского

- Название:«Уходцы» в документах, воспоминаниях и рассуждениях. Досадная страничка из истории Уральского казачьего войска и государства Российского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9908571-0-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Ефремова - «Уходцы» в документах, воспоминаниях и рассуждениях. Досадная страничка из истории Уральского казачьего войска и государства Российского краткое содержание

«Уходцы» в документах, воспоминаниях и рассуждениях. Досадная страничка из истории Уральского казачьего войска и государства Российского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из нескольких прошений, в которых упоминается этот период, мы знаем, что казаки продолжали обсуждать НВП (без намерений бунтовать), продолжали задавать вопросы, на которые не получали ответа, и можно предположить, что они продолжали подсчитывать, как НВП ударит их по карману, обсуждать неожиданный арест Ботова и Кирпичникова, а заодно и другие события, случившиеся параллельно или недавно… Могло получиться и так, что в свете происходивших событий не связанные между собой факты (такие как знаменитое распространение букваря в школах) оказались смешаны в одну кучу и тоже служили аргументами и подливали масла в огонь. Одно неосторожное решение чиновника – и в войске моментально сложилась нездоровая атмосфера.

Да и событий, прямо относившихся к НВП и реформаторской деятельности государства в целом, в предшествующие несколько лет было тоже достаточно. Всевозможные реформы, менее радикальные, чем НВП 1874 года, но тоже важные, принимались и в 1869 году, и в 1870-м. Затрагивали они и административные стороны жизни, и хозяйственные; и в духе российских реформ после 1861 года (отмена крепостного права!) эти реформы должны были быть демократичными. В России вводились земства – так называемое народное управление. Считалось, что народу даётся возможность решать свои проблемы. Реформы, предназначавшиеся для казачьих войск, тоже были «демократичными». Казаки с этими реформами знакомились и потом выражали своё неодобрение.

Так, за год до описываемых событий, в марте 1873 года, казаки прислали большую делегацию (25 человек) с протестом против несправедливого распределения голосов по очередной такой реформе. Сандръ писал, что эта делегация пришла с предложениями по улучшению НВП, с которым казаков якобы ознакомили. Сандръ основывал это мнение на мемуарах полковника Темникова, которые я не читала, но которому я по многим причинам не доверяю, и причины эти будут описаны в главе «Суды неправедные». По другим источникам, делегация 1873 года была по поводу одной из хозяйственных реформ. Более точных сведений об этом событии нет, но пример этой многочисленной депутации приводится в литературе не раз.

Суть прошения в марте 1873 года была в неравенстве голосования: все чиновники войскового управления имели право голоса при решении войсковых проблем, а казаки имели право выставить лишь два голоса от целой станицы. Всего два человека могли явиться на голосование от 200, 300, 400 дворов (а в станице Студёновской было полторы тысячи дворов, а в Круглоозёрновской – все пять с половиной тысяч дворов), в которых могли проживать 400, 500, 600 мужчин (а сколько их было в Студёновской или в Свистуне?..), не считая детей и женщин. О праве женщин голосовать даже и речи не шло, но и у мужчин право голосовать не доходило даже до полпроцента в лучшем случае, а в худшем не составляло даже и сотую часть процента.

Неудивительно, что после вереницы этаких новшеств казаки относились к очередным нововведениям без энтузиазма. В 1873 году на их протест никто внимания не обратил, но никого и не арестовали за это. Войску оставалось только гадать, что же спровоцировало такую кару в 1874 году.

Однако на публике все эти сомнения и гадания особо не высказывались, потому что об этом нет никаких свидетельств. Видимо, казачьи массы осознавали то, что Н. П. Огарёв высказал в одной из своих статей: «И если правительство грабит, то кому на правительство жаловаться? Известно, что некому» («Общее вече», 1863, № 9).

Пока войско втихомолку бродило, и. о. наказного атамана тоже не дремал. Видимо, тот факт, что кто-то посмел думать и действовать без разрешения начальства, лишил его покоя, и он решил подстраховаться. Бизянов отдал распоряжение собрать с войска подписки о согласии с НВП. Именно с этого решения генерала Бизянова начались фарс и трагедия так называемого бунта 1874 года.

Приложение к главе «Предыстория бунта»

Говоря о России, он (Наполеон – Т. Е.) сказал: «Если вы не остережетесь, эта страна возобладает над всеми. Она уже и теперь достигла такого развития сил, при котором можно очень многое. Государь ея миролюбив, и это счастие для вас, большое счастие. Достаточно было бы однех легких войск, казаков, пущенных по всем направлениям, чтобы порядочно растрепать Европу».

«Но, – сказал адмирал, – по наружности, казаков нельзя, считать отличной конницей».

«Не рассчитывайте на это, – возразил Бонапарте, – они сметливы до тонкости, отлично понимают партизанскую войну, ловко накрывают неприятеля, ловко врезываются в него, а потом и след их простыл; их же самих невозможно побить порядком. Они пробираются чутьем по чужим странам, не зная ни языка, ни дорог; они везде сущи, продовольствуются добычей. Мне никогда не случалось брать казаков в плен».

Граф де Бальмен, цитируется по Фадееву, стр. 228

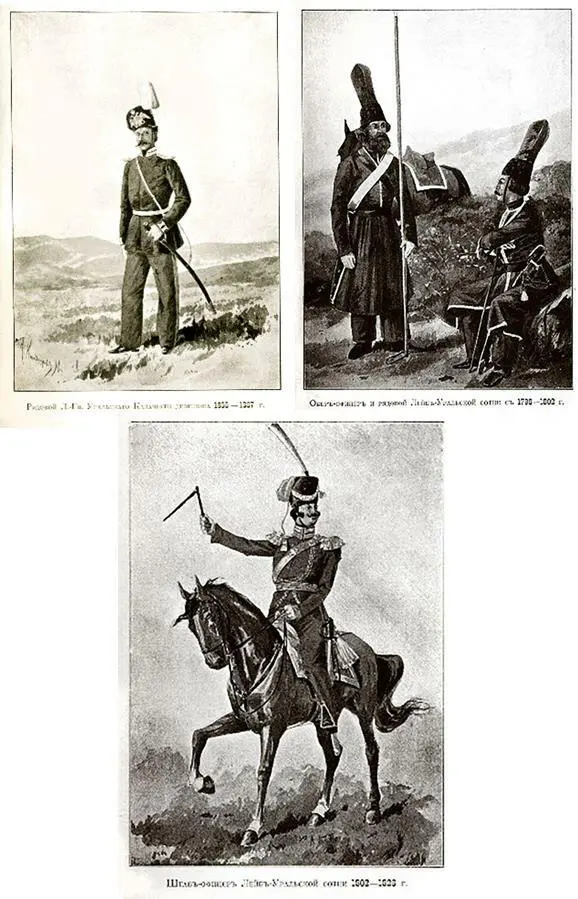

Иллюстрации из книги Н. Мартынова «Исторический очерк столетия лейб-гвардии Уральской казачьей сотни», С.-Петербург, 1898

Крепкое телом, сильное духом, низовое козачество, подобно летучей комете, бурно пронеслось по всей широкой Украйне, везде оставляя за собой кровавый след и всюду мстя страшною местью врагам своей предковской веры и противникам своей русской народности… И разлилась та слава казацких подвигов далеко-далеко, наполнив собою сердца не только ближних, но и отдаленных потомков низового «лыцарства». И до сих пор слепцы-кобзари разносят ту громкую славу…

Б. К-нов

«УВВ», 1873, № 19, стр. 2

Как только получалось верное известие о появлении неприятеля – со стороны Дона или от Украины – несколько сотен, с походным атаманом впереди, неслись напрямик, через степи в тыл противнику, сторожили его на перевозах, ожидали у бродов, налётом отнимали добычу и невольников. Самые дальние наезды казаки совершали ночью, шли по звёздам, нападали во время бури или сурового ненастья, когда враг меньше всего ожидал нападения. Пока он опомнится, пока соберётся, удальцы уже скрылись во тьме, с табунами лошадей, с прелестными пленницами. «Казак шёл в траве, вровень с травой», говорили в старину: высокий ковыль, кустарник, овраг, плетень – всем укрывался казак, не брезговал ничем…

Смотря по надобности, казаки сражались конным строем или же пешие. Если случалось им быть окружёнными, они быстро смыкались, батовали лошадей и отстреливались из-за них до тех пор, пока хватало пороху или же пока неприятель, наскучив осадой, отходил прочь. Нападали же казаки всегда лавой, т. е. длинным разомкнутым строем, при помощи которого они охватывали противника с флангов, заскакивали ему с тыла; за первой лавой следовала другая, потом третья… Редко кто мог устоять, заслышав гиканье, завидев грозно ощетинившиеся казацкие пики. При одновременном участии конницы с пехотой, последняя становилась посредине, при своих орудиях, а конница на обоих флангах. (…) Такова была простая, безхитростная тактика казаков, рассчитанная на верную удачу над противником, с которым им приходилось встречаться в открытом поле: ногаями, татарами, калмыками или иными кочевниками русских окраин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: