Николай Михайлов - Над картой Родины

- Название:Над картой Родины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Михайлов - Над картой Родины краткое содержание

Имя писателя-географа Н. Михайлова хорошо знакомо русскому читателю по его работам — «Земля русская», «Повесть о России» и др.

Книга «Над картой Родины» написана зрелым мастером, ее отличают научная точность и чувство глубокой и страстной любви автора к своей стране. От первой до последней страницы книга пронизана оптимистическим мироощущением и читается как увлекательная повесть о Советском Союзе.

Художник В. И. БродскийНад картой Родины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но назвать наш климат умеренным и этим ограничиться нельзя. Он умеренный в том смысле, что он не полярный и не субтропический; за малыми исключениями, о которых сейчас говорилось, в Советском Союзе нет средних температур июля ниже +10° и нет средних температур января выше +4°. Именно в этом смысле наш климат умеренный. В стороны от очерченных границ температурные отклонения в СССР огромны.

Наш климат называется умеренным потому, что в июле почти по всей стране средняя температура не опускается ниже +10°. Это холодная граница теплого летнего времени. А в теплую сторону для лета предел не установлен, и мы видели, что летом в СССР температура поднимается чрезвычайно высоко: до +50° в тени.

Наш климат называется умеренным потому, что в январе почти нет мест, где средняя температура поднималась бы выше +4°. Это теплая граница холодного зимнего времени. А в холодную сторону для зимы нет ограничения. В СССР есть места, где средняя температура самого холодного месяца падает до –56°.

Этот необычайный размах температурных колебаний от лета к зиме вызван, как мы уже знаем, громадными размерами Советского Союза и того материка, на котором он простерся. Массивный материк сильно разогревается летом и сильно остужается зимой. Значит, климат наш не умеренный — он континентальный, «материковый».

Зима у нас холодная, и чем дальше от Атлантического океана вглубь страны на восток и северо-восток, тем холоднее: средняя январская температура в Калининграде –3°, в Москве –10°, в Омске –19°, в Якутске –43°.

Лето нас теплое, даже жаркое, и чем дальше на восток и юго-восток, тем жарче: средняя июльская температура в Калининграде +17°, в Москве +19°, в Сталинграде +24°, в Термезе +31°.

Так же и с осадками — чем ближе к Атлантическому океану, тем их больше, а чем дальше вглубь страны, особенно к юго-востоку, тем меньше: в Калининграде 700 миллиметров в год, в Москве около 600, в Сталинграде 300, в Нукусе 80, на Восточном Памире 60 и меньше.

Словом, чем дальше вглубь страны, тем зима морознее, лето жарче, осадков меньше. Чем глубже в страну, тем континентальнее климат.

Континентальность климата несет нам и плюсы и минусы. Советский народ разумным хозяйствованием плюсы использует, а минусы стремится устранить.

Зима холодна, зато мелкослойна, и потому крепка, упруга древесина в лесах, тепел мех пушных зверей. Почва промерзает, но озимые культуры под снежным покровом переживают любые холода. Мороз губил на севере фруктовые деревья, но мичуринцы сумели закалить их. Реки надолго покрываются льдом, но мы учимся речными ледоколами удлинять навигацию.

Кое-где дуют сильные ветры, особенно в Арктике и на Дальнем Востоке. Ураган «бора», низвергающийся с гор на Новороссийск, может опрокинуть груженые вагоны. На Памире в скалах ветром просверлены дыры… Но ветер — это богатство, овладение которым только начинается. На просторах СССР можно уловить колоссальную ветровую энергию.

Летом и жарко и сухо, зато нигде не вызревает такое отличное, богатое белком зерно, как у нас. Жара и сушь быстро переводят крахмал растений в сахар: нигде нет такого сладкого винограда, таких сахаристых дынь, как в Средней Азии. Хлопковое волокно у нас тонкое и прочное. На юго-востоке осадков не хватает, нам приходится тратить много сил на борьбу с засухой и на полив растений, зато, уж овладев водой и получив возможность дозировать ее по своей воле, человек сразу становится властелином полей.

Солнце на юге жжет немилосердно, но и это можно обратить на пользу: в Средней Азии уже работают первые гелиобани, гелиокухни и даже гелиохолодильники; человек прямым путем овладевает энергией солнца — без посредства хлорофилла растений.

Да ведь и не везде у нас знойное лето и суровая зима. Субтропики наши невелики, но при полном освоении они смогут давать много ценнейших плодов. Немало у нас земель засушливых, но есть и места достаточно влажные, где можно возделывать сколько нужно влаголюбивых растений — красного клевера, льна-долгунца.

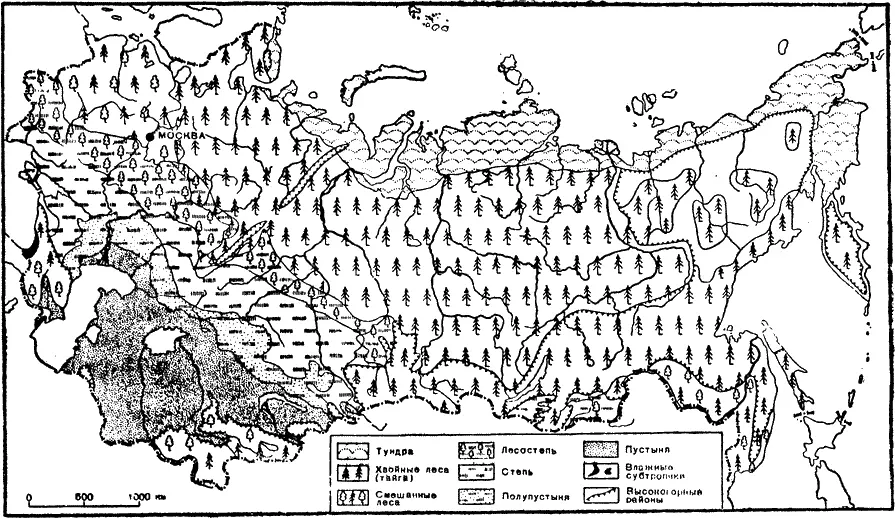

ОТ ТУНДРЫ ДО СУБТРОПИКОВ

Узнав, от сколь многих условий зависит климат разных мест нашей Родины, мы увидели, что правило «чем севернее, тем холоднее» справедливо лишь в общем. Но в общем-то оно справедливо. Если отвлечься от исключений и частностей, на севере, разумеется, холоднее, чем на юге.

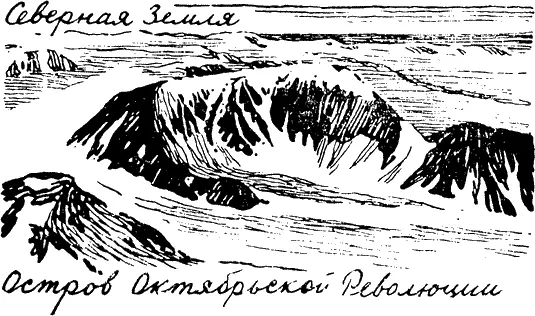

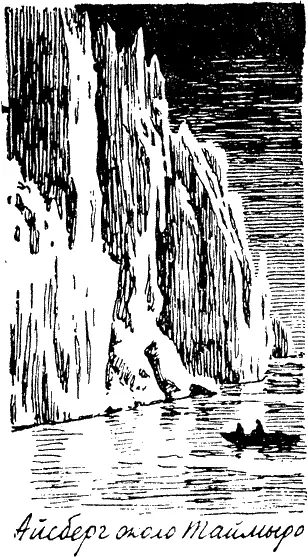

Все на земле, в конечном счете, живет энергией солнца — и крепкий дуб и малая былинка. А низкое солнце севера шлет земле меньше тепла, чем высокое солнце юга, и то, что растет на крайнем юге, не может расти на Крайнем Севере — там своя жизнь, приноровившаяся к недостатку тепла. На Земле Франца Иосифа квадратный сантиметр поверхности получает непосредственно от солнца 16 калорий тепла в год, а в Ташкенте — 101, в шесть раз больше. На севере зимой в термометре замерзает ртуть, а на юге летом к раскаленному песку страшно прикоснуться. В Туркмении колосится ячмень, когда села Камчатки засыпаны снегом до крыш. В сибирской лесотундре лиственница за сотню лет едва достигает толщины лыжной палки, а в Колхиде годовалый эвкалипт превышает два человеческих роста.

На разных широтах неодинакова сила солнца, меняется почва, меняется вся живая природа — мир растений и животных. Одна за другой, с постепенными переходами, идут полосы по лицу нашей страны, — в каждой из них черты живой природы во взаимных влияниях под определяющим воздействием климата приобретают свой особый, неповторимый облик.

В одной полосе — болото на вечной мерзлоте, в другой — южный краснозем. В одной — карликовая береза, в другой — вечнозеленая лиана. В одной — полярная сова, в другой — розовый фламинго.

Эти полосы, эти природные зоны шли бы друг за другом ровно и размеренно, если б наша планета была однообразной и гладкой, как биллиардный шар, и если б климат целиком определялся наклоном солнечных лучей. Но ведь обмен теплом и влагой между океаном и сушей, причудливость очертаний морей и горных хребтов, неодинаковость земной поверхности — все это, как мы уже знаем, усложняет климатическую карту. Нарушается и плавность перехода от одной зоны к другой: их площади неодинаковы, их границы извилисты.

Прежде чем пройти с севера на юг все природные зоны нашей Родины, уясним себе общий их порядок.

Вспомним, что Советский Союз лежит в умеренном климате, кроме узкой полоски на Крайнем Севере, где климат полярный, и небольших уголков на крайнем юге, где климат субтропический. Вот эти крайности и отсечем первым делом. Полярному климату у нас отвечают ледяные шапки на арктических островах и тундра на материке, а на противоположном конце страны, за горами, у южной границы, где и зимой под открытым небом не угасает растительная жизнь, лежат субтропики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Дмитриев - Честь Родины [Рассказы о народных героях]](/books/1074615/nikolaj-dmitriev-chest-rodiny-rasskazy-o-narodnyh.webp)