З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Название:О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянских культур

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? краткое содержание

В книге описаны результаты экспериментов последней трети ХХ века, доказывающие способность человекообразных обезьян и некоторых других высших позвоночных овладевать простейшими аналогами человеческой речи — использовать «языки-посредники». В первой части дается очерк современных представлений об элементарном мышлении животных, во второй излагается история поиска у обезьян зачатков человеческой речи и современные исследования этого вопроса, проанализированы свойства «языка», которым овладевают человекообразные обезьяны. Показано, что они способны усваивать значение сотен знаков (жестов и лексиграмм), используют их в разных контекстах, включая совершенно новые ситуации, применяют синонимы для обозначения одного и того же предмета. Они могут прибегать к преднамеренному обману, сообщать информацию, известную только им, вступать в диалоги друг с другом. Оказалось также, что обезьяны спонтанно комбинируют знаки в соответствии с правилами грамматики и понимают значение порядка слов в предложении при обращении к ним. Бонобо, которых начинали обучать языку-посреднику с полугодовалого возраста, усваивали не только язык лексиграмм, но и понимали устную речь человека на уровне двухлетних детей.

О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

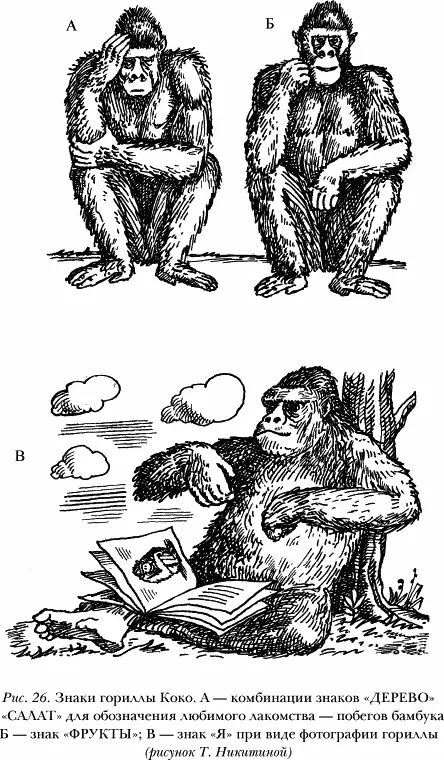

Когда гориллы, с их ограниченным лексиконом, сталкивались с новыми предметами, они, подобно многим маленьким детям и так же, как шимпанзе Уошо, изобретали новые названия, часто составленные из двух и более слов (рис. 26).

Кроме того, они придумывали уникальные жесты, которых раньше не было в их словаре. Некоторые изобретения горилл, состоящие из одного жеста, при более строгом подходе должны быть отнесены к ошибкам или неопределенным жестам. (Выше мы уже приводили примеры словотворчества Коко и Майкла.) Гориллы еще и «разговаривали» сами с собой, могли «сообщать» о времени и эмоциональном состоянии, видоизменяли жесты для передачи нового значения, использовали метафоры, шутили, ругались, играли с воображаемыми предметами. Вот один из примеров, когда Коко рассказала Ф. Паттерсон о своем неправильном поведении:

К. — «ИЗВИНИ КУСАЛАСЬ ЦАРАПАЛАСЬ НЕПРАВИЛЬНО кусалась» п. — «почему кусалась?» к. — «потому что рассердилась» п. — «почему рассердилась?»

К. — «НЕ ЗНАЮ».

В разных источниках приводятся и другие весьма интересные факты и примеры спонтанных высказываний обеих горилл, однако доминирование популярных статей Ф. Паттерсон над научными публикациями заставляет американских коллег относиться к этим данным настороженно. Именно поэтому мы подробно остановились на ее обзорной статье (ПАТТЕРСОН И ДР. 2000), дав читателю возможность составить собственное мнение. Как представляется, дальнейший беспристрастный анализ этого материала мог бы быть очень полезен.

Проверка роли подражания человеку и возможности «подсказок» при овладении языком-посредником

Уошо, Коко и другие обезьяны, овладевшие амсленом, дают впечатляющий ответ на вопрос о том, могут ли антропоиды усваивать простой аналог языка человека. Обнаруженные факты, иногда даже единичные, явились как бы прообразом многих способностей обезьян, позднее доказанных в более строгих экспериментальных условиях. Однако эти факты повлекли много новых вопросов, которые требовали новых исследований и особых подходов. Не является ли поведение «говорящей» обезьяны простым подражанием действиям воспитателей? Не могут ли «правильные» жесты быть результатом подсказки экспериментатора — невольной или даже намеренной? Насколько фразы, составляемые обезьянами, действительно свидетельствуют об их понимании правил синтаксиса или же они просто копируют людей? И наконец, действительно ли шимпанзе четко представляют себе (понимают), о чем они и с ними говорят? Ответы на эти вопросы приходили постепенно, в том числе и при осуществлении новых проектов. На часть из них отвечали результаты «Проекта Коко», которые близко совпали с полученными Гарднерами. На другие отвечал «Проект ЛАНА», начавшийся практически одновременно, но с применением нового языка-посредника.

Вскоре после этих первых работ началось обучение обезьян языку-посреднику йеркиш в основанном Р. Йерксом Приматологическом центре (г. Атланта, штат Джорджия). Это направление работ широко развивается и в настоящее время, поэтому следует несколько подробнее рассказать о нем и о его основателе — известном специалисте по сравнительной психологии Дуэйне Рамбо. С 1958 г. Д. Рамбо проводил сравнительно-психологические исследования когнитивных функций приматов (антропоидов и макак). С 1971 г. и до отставки (в 2000 г.) он оставался профессором психобиологии в Университете штата Джорджия. В 1971 году по его инициативе были начаты исследования способности шимпанзе к усвоению аналога человеческого языка и создана компьютерная установка, используемая в этом и других проектах вплоть до настоящего времени.

Некоторые проекты (в том числе LANA Project — от LANguage Analog) предусматривали также изучение развития языка у умственно отсталых детей и подростков. В ходе работ по «Проекту ЛАНА» стало ясно, что созданная компьютерная установка — эффективный инструмент не только для общения с обезьянами, но и для развития языковых навыков у людей с нарушением развития речи. В 1981 г. Д. Рамбо помог основать университетский Центр изучения языка (Language Research Center, LRC). До 2002 г. он располагался юго-восточнее Атланты (столицы штата Джорджия), занимая площадь около 55 акров. В настоящее время Центр переехал в Де Мойн (штат Айова), где построены помещения, специально приспособленные и для оптимальных условий содержания обезьян, и для работы с ними. В Центре проводятся работы не только с обыкновенными шимпанзе, но и с бонобо. Эти исследования посвящены широкому и многоплановому изучению природы языка, которым овладевают обезьяны, и когнитивных способностей, которые позволяют им это делать. До лета 2001 г. Д. Рамбо был директором Центра.

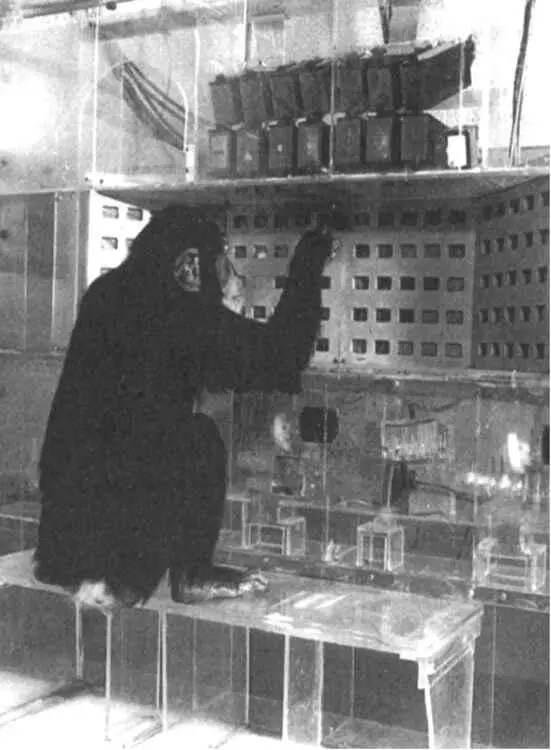

Первой обезьяной, которую обучали языку йеркиш, была двухлетняя шимпанзе Лана. Общение с ней велось с помощью компьютеризованной установки — Лана должна была нажимать на клавиши клавиатуры с изображением лексиграмм. Они были разработаны фон Глазерфельдом (RUMBAUGH, GILL, VON GLASERFELD 1973) для обучения языку детей с глубокой умственной отсталостью. Когда Лана нажимала на клавишу, на мониторе появлялось изображение соответствующей лексиграммы.

Поскольку все общение с Ланой осуществлялось без прямого контакта с человеком, через посредство компьютерной системы, которая и задавала вопросы, и регистрировала «высказывания» обезьяны, считалось, что это повышает объективность данной методики по сравнению с обстановкой обучения амслену. По мысли авторов, компьютерное общение должно было предотвратить возможность невольных подсказок со стороны тренеров, а также слепого подражания их действиям со стороны обезьяны. Это обстоятельство представлялось весьма существенным, т. к. именно эти факторы, по мнению критиков, могли играть ведущую роль в овладении и пользовании амсленом у шимпанзе.

Лану сразу учили составлять фразы, приступив к анализу этого аспекта языкового поведения на более раннем этапе обучения, чем в случае с Уошо. Лана видела значки на дисплее и могла стирать то, что считала ошибкой (рис. 27). Если порядок слов в ее высказывании соответствовал английскому синтаксису, то машина «принимала» ответ и выдавала животному подкрепление (Rumbaugh 1977, 1984; Rumbaugh et al. 1973, 1991; Rum-baugh, Gill, von Glaserfeld 1973).

Рис. 27. Лана перед клавиатурой компьютера. Вверху ряд небольших мониторов, на которых высвечиваются лексиграммы, выбранные ею на клавиатуре. Внизу пластиковые контейнеры, в которые подается названный ею продукт или предмет (по RUMBAUGH 1973, c изменениями).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)