З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Название:О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянских культур

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

З. Зорина - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? краткое содержание

В книге описаны результаты экспериментов последней трети ХХ века, доказывающие способность человекообразных обезьян и некоторых других высших позвоночных овладевать простейшими аналогами человеческой речи — использовать «языки-посредники». В первой части дается очерк современных представлений об элементарном мышлении животных, во второй излагается история поиска у обезьян зачатков человеческой речи и современные исследования этого вопроса, проанализированы свойства «языка», которым овладевают человекообразные обезьяны. Показано, что они способны усваивать значение сотен знаков (жестов и лексиграмм), используют их в разных контекстах, включая совершенно новые ситуации, применяют синонимы для обозначения одного и того же предмета. Они могут прибегать к преднамеренному обману, сообщать информацию, известную только им, вступать в диалоги друг с другом. Оказалось также, что обезьяны спонтанно комбинируют знаки в соответствии с правилами грамматики и понимают значение порядка слов в предложении при обращении к ним. Бонобо, которых начинали обучать языку-посреднику с полугодовалого возраста, усваивали не только язык лексиграмм, но и понимали устную речь человека на уровне двухлетних детей.

О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Начальный период обучения йеркишу в программе Рамбо был более жестко формализован, чем при обучении Уошо. За две недели Лана выучила основные фразы, например, «ПОЖАЛУЙСТА [29]МАШИНА ДАЙ СОК (ЖВАЧКА, ХЛЕБ и т. д.)». Она продемонстрировала способность выстраивать лексиграммы на мониторе в соответствующем порядке, уверенно задавала вопросы (для этого служил вопросительный знак в начале фразы), по собственной инициативе исправляла замеченные ошибки. После освоения фраз-просьб ее учили называть объекты, что потребовало 1600 занятий (число проб авторы не указали). Однако, освоив операцию называния нескольких образцов, она обобщила этот навык и распространила его на другие виды предметов. Способность к обобщению проявлялась у нее на каждой стадии обучения, в частности при освоении отрицания «НЕТ».

Принято считать, что большинство ее «высказываний» было лишь подобием предложений. Чаще всего они представляли собой относительно сложные цепи ассоциативных ответов, похожие на те предложения, которым ее обучали. Тем не менее, Лана успешно выдержала тест, в котором ей предлагали начало фраз нескольких типов. Она «достраивала» правильно организованные фразы и стирала контрольные, в которых был нарушен порядок слов, например, «ПОЖАЛУЙСТА ОКНО ТИМ».

Действительно, среда и объем информации, которым оперировала Лана, были весьма ограниченны. Кроме того, обратим внимание, что практически всегда ее высказывания касались предметов, находящихся в поле зрения и к тому же немногочисленных. Поэтому ранее возникшее предположение о том, что ведущую роль в овладении языком играло простое образование условной связи (ассоциации) между знаком и получением соответствующего предмета, опытами с Ланой не было опровергнуто.

Тем не менее, и в ее поведении, как и в поведении Уошо, проявлялись черты, говорившие о том, что ее потенциальные возможности выходят за рамки впрямую продиктованного программой обучения. Как и обезьяны, пользовавшиеся амсленом, она иногда делала совершенно неожиданные заявления. Известен целый ряд примеров (PATE, RUMBAUGH 1983), которые нельзя счесть простым переносом или рекомбинацией ранее усвоенных фраз. Например, зарегистрировано 32 случая, когда вечером, оставаясь в лаборатории совсем одна, она просила: «МАШИНА ПОЩЕКОЧИ ПОЖАЛУЙСТА ЛАНА».

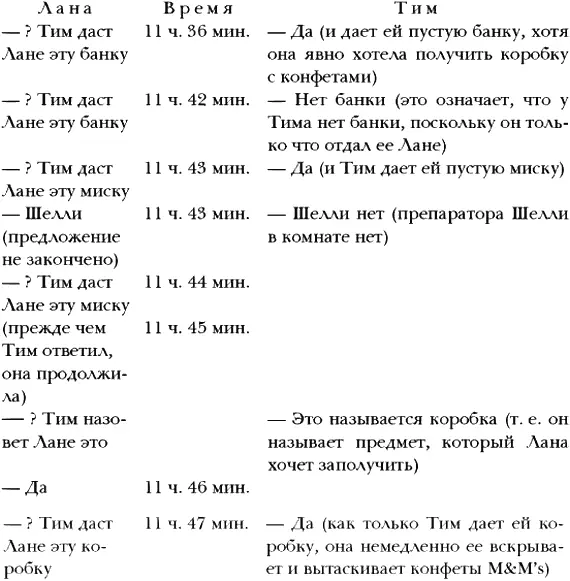

Были и другие случаи, когда реальное поведение этой обезьяны также выходило за рамки предусмотренного программой обучения. Об этом свидетельствовал, например, неожиданный диалог с тренером (Тимом Гиллом), в котором Лана начала использовать выученные ранее слова иеркиша, для того чтобы с их помощью разрешить новую ситуацию: сначала она попросила дать ей предмет, названия которого не знала, а в конце концов попросила сказать ей, как он называется. В этом опыте Тим проверял, как Лана называет предметы — банку и миску. Для этого он в каждую из них клал по несколько конфеток M&M’s, а затем на компьютере спрашивал ее: «ЧТО ЭТО ТАКОЕ». Если она называла предмет правильно, то получала эти конфеты. В коробку (этого слова Лана не знала) в ее присутствии тоже положили несколько конфет. Беседа была такая:

Значение этого диалога состоит в том, что Лана сама спросила, как называется незнакомый предмет (коробка), чтобы затем попросить его. Таким образом, удалось подтвердить, что Лана может задавать вопросы, выходящие за установленные рамки программы, и запрашивать не сам предмет, а информацию о нем. Тем самым Лана спонтанно проявила заинтересованность в «наименовании» предметов, которая совершенно не предусматривалась программой ее обучения. Это был один из тех «подарков», которые время от времени случаются в исследовательской работе. Оставаясь эпизодическими наблюдениями, они, тем не менее, наводят на мысль о каких-то способностях этих животных, которые еще предстоит доказать в строгом эксперименте. Это и было сделано впоследствии. Вместе с тем авторы отметили, что ряд высказываний Ланы просто не поддается интерпретации и в целом коммуникативные возможности этой обезьяны оказались весьма ограниченными.

Когда Лане было 4 1/ 2года, с ней провели серию тестов, адресуя ей заведомо неправильно составленные фразы или побуждая решать задачи на сообразительность. Лана всегда вступала в «разговор» и поддерживала его, пока не добивалась результата. В 5 !/ 2лет ее компьютерную систему усовершенствовали так, что она могла составлять более длинные фразы. Оказалось, что за первые 24 дня Лана создала 36 новых фраз, содержавших не менее 8 лексиграмм, 92 % из которых она впервые применила в данном интервале времени (20 мин.). При этом было еще раз четко показано, что она не имитировала разговоров персонала и, в отличие от Нима (см. ниже), практически не повторяла слов в пределах одной фразы.

Достижения Ланы принято считать очень скромными и рассматривать как некую нижнюю планку возможностей освоения йеркиша. Тем не менее, эти опыты позволили подтвердить многие факты, полученные в работах с амслен-говорящими обезьянами, а использование Ланой лексиграмм удовлетворяло ряду перечисленных выше критериев, предъявляемых к языку-посреднику.

Успех Ланы в освоении компьютерной системы был достаточен, чтобы вдохновить Д. Рамбо к работе над второй частью проекта: использовать полученную методику для обучения неречевой коммуникации детей с большими нарушениями умственной деятельности и не способными говорить. Эта попытка оказалась весьма плодотворной (RUMBAUGH ET AL. 1996), так же как и аналогичные эксперименты Р. Футса с использованием амслена (Fouts, Mills 1997/2002).

Атака скептиков

Появление первых же результатов вызвало волну критики и возражений, в разной степени обоснованных или вовсе не обоснованных. Многие критики исходили из априорного убеждения в том, что никаких предпосылок языка человека у животных нет и быть не может. Даже отдавая дань этим новым фактам, К. Э. Фабри, например, писал, что

«к сожалению, социализация поведения обезьян и биологизация поведения человека дискредитировали опыты А. и Б. Гарднеров, Д. Примэка, Д. М. Рамбо, Т. Гилла, Ф. Паттерсон и других по выявлению коммуникативных способностей антропоидов и возможностей „речевого“ общения с ними. (…) признавая безусловную ценность этих исследований, нельзя упускать из виду, что достигнутые результаты можно толковать не как свидетельство о естественных системах (и возможностях) антропоидов, а лишь как итоги дрессировки с применением к подопытным животным сугубо человеческих, но не их собственных способов коммуникации» (ФАБРИ 2001, с. 455).

В тот период появилось немало подобных высказываний, в том числе и сделанных в гораздо менее корректной форме. Непримиримыми критиками этих экспериментов оказались и некоторые лингвисты. Главным из них был крупный американский лингвист Н. Хомский, который рассматривал язык, и прежде всего понимание и использование синтаксиса, как проявление уникальной генетически обусловленной способности, свойственной только человеку (см. CHOMSKY 1980). Общему скепсису во многом способствовали результаты выполнения еще одного проекта по обучению шимпанзе амслену.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)