Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь

- Название:Пулеметы России. Шквальный огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-31622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь краткое содержание

Трудно переоценить роль пулеметов в развитии военного дела — оборвав миллионы жизней, они навсегда изменили лицо войны. А ведь даже специалисты далеко не сразу оценили их по достоинству, поначалу рассматривая как специальное оружие с весьма узким кругом боевых задач, — так, на рубеже XIX — ХХ веков пулеметы считались всего лишь одним из видов крепостной артиллерии. Однако уже в ходе Русско-японской войны автоматический огонь доказал свою высочайшую эффективность, а в годы Первой мировой пулеметы стали одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, устанавливались на танках, боевых самолетах и кораблях. Автоматическое оружие произвело настоящую революцию в военном деле: шквальный пулеметный огонь буквально сметал наступающие войска, став одной из главных причин «позиционного кризиса», радикально изменив не только тактические приемы ведения боя, но и всю военную стратегию.

Эта книга — самая полная и подробная на сегодняшний день энциклопедия пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армии с конца XIX и до начала XXI века, как отечественных моделей, так и зарубежных — покупных и трофейных. Автор, ведущий специалист по истории стрелкового оружия, не только приводит подробные описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых и авиационных пулеметов, но и рассказывает об их боевом применении во всех войнах, которые вела наша страна на протяжении бурного ХХ века.

Пулеметы России. Шквальный огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

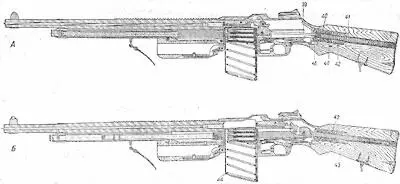

Фрезерованная стальная ствольная коробка вверху имела выступ для запирания затвора, на левой стенке — паз для рукоятки заряжания, на правой — окно для выброса гильз, внизу — приемное окно, внутри — пазы, направляющие движение затворной рамы и затвора. Рукоятка перезаряжания при стрельбе оставалась неподвижной.

Запирание канала ствола производилось рычагом, вращающимся в вертикальной плоскости. Запирающий, рычаг шарнирно крепился к ушку в средней части затвора, к задней проушине рычага крепилась шарнирная серьга, связывавшая его с затворной рамой. Снизу в затворной раме выполнялся боевой взвод, сзади чекой крепился вкладыш. Возвратно-боевая пружина помещалась в направляющей трубке и воздействовала на шток газового поршня.

При движении подвижной системы вперед затвор, доля до пенька ствола, останавливался, затворная рама продолжала движение, поворачивала серьгу и поднимала заднюю часть запирающего рычага. Опорная поверхность рычага заходила за опорную поверхность выступа ствольной коробки. После выстрела затворная рама под действием штока поршня начинала движение назад, производилось опускание рычага и отпирание канала ствола. Преждевременному отпиранию препятствовал вкладыш, находящийся под осью серьги и не позволяющий серьге и запирающему рычагу опуститься, пока затворная рама не ответ на соответствующее расстояние.

Разрез ручного пулемета BAR: А — подвижная система в переднем положении, Б — подвижная система в заднем положении, хорошо видно взаимное положение затвора и запирающего рычага; 39 — толкатель возвратной пружины, 40 — разрезные кольца, 41 — направляющая трубка возвратной пружины, 42 — трубка буферного приспособления, 43 — приклад, 44 — магазин, 45 — втулка буферных колец

Выбрасывание стреляной гильзы производилось подпружиненным выбрасывателем в затворе и отражателем, жестко укрепленным в спусковой коробке. Затворная рама, дойдя до крайней задней точки, ударялась в буфер.

Ударно-спусковой механизм обеспечивал одиночный и автоматический огонь. После запирания канала ствола вкладыш наносил удар по ударнику, смонтированному в затворе. Верхний выступ ударника взаимодействовал с внутренним пазом запирающего рычага — до полного запирания канала ствола рычаг не позволял ударнику продвинуться вперед, а при отпирании отводил ударник назад. Таким образом, сочетание выступа ударника и запирающего рычага играло роль автоматического предохранителя от преждевременного выстрела. Спусковой механизм оригинального устройства монтировался на рамке, расположенной внутри спусковой коробки, и снабжался буферной пружиной. При нажатии на спусковой крючок соединенный с ним разобщитель поднимал передний конец спускового рычага и освобождал затворную раму с боевого взвода.

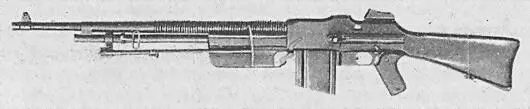

7,92-мм ручной пулемет Wz.28 «Браунинг», с магазином и сошкой. Польша

Флажок переводчика-предохранителя находился слева позади спусковой скобы. При установке флажка в переднее положение («F») разобщитель, поднимаясь, соскакивал со спускового рычага, тот возвращался в исходное положение и перехватывал затворную раму, При вертикальном положении флажка («А») скошенная чека переводчика ограничивала поворот спускового рычага и подъем разобщителя так, что разобщения со спусковым рычагом не происходило, затворная рама проскакивала боевой взвод, и цикл автоматики повторялся. При повороте флажка назад («S») чека запирает спусковой крючок.

Приклад имел полупистолетный выступ шейки, надевался на хвостовую трубку ствольной коробки и крепился винтом, усиливался металлическим затылком, снизу к нему крепилась шурупами антабка ремня.

Питание производилось из металлического коробчатого магазина с шахматным расположением патронов. Защелка магазина управлялась кнопкой, выведенной внутрь спусковой скобы, так что стрелок для ускорения перезаряжания мог отжимать защелку пальцем стреляющей руки. Запасные магазины пулеметчик носил в брезентовых подсумках на поясе. Всего конструкция BAR включала 125 деталей, из них — 11 пружин.

Вибрация оружия и стрельба с заднего шептала одиночными не давала желаемой точности, так что на роль «винтовки» BAR не подошел, став легким ручным пулеметом и получив ряд модификаций как в самих США, так и за рубежом. В частности, вскоре после появления BAR лицензию на производство его модификации M1918 A1 приобрела бельгийская «Фабрик Насьональ» (FN), осуществившая и некоторую модернизацию системы: ствол утяжелен и снабжен кольцевым оребрением до половины длины, увеличена рукоятка газового регулятора, введены крышки гнезда магазина и окна для выброса стреляной гильзы, установлены складные сошки, для которых выполнены пазы в цевье увеличенной высоты. В качестве ручного пулемета такое оружие выпускалось с 1923 г. до 1939 г. под различные патроны и для различных армий, в том числе 7,92-мм пулемет FN 1928 для Польши. Бельгийским конструкторам пришлось по требованию польской стороны внести ряд изменений: удлинить ствол, усовершенствовать затвор и выбрасыватель, спусковой механизм, изменить конструкцию прицела и сошек, форму приклада. В Польше пулемет получил обозначение Wz.28 (модели 1928 г.), «Фабрик Насьональ» получила заказ на 10 000 штук, была куплена и лицензия на его производство, которое началось после окончания бельгийских поставок в 1930 г. на оружейном заводе в Варшаве и продолжалось до Второй мировой войны. Установки переводчика-предохранителя Wz.28 обозначались «Р» (одиночный огонь), «С» (автоматический), «В» (предохранитель). Боевая скорострельность — от 40 до 60 выстр./мин. Возвратная пружина с буфером размещалась в прикладе. Крышка окна для выброса стреляной гильзы могла запираться качающимся рычагом. Пустой магазин весил 0,24 кг. Прицельные приспособления включали рамочный прицел с диоптрическим целиком и мушку, крепившуюся на «ласточкин хвост». В сложенном состоянии прицел рассчитан на дальность 300 м, в поднятом изменялся от 400 до 1600 м через 100 м. Пулемет имел пистолетную рукоятку, снабжался легкой складной сошкой. Пулемет выпускался в двух вариантах — один с пламегасителем, предохранителем мушки и длинным прикладом, другой без пламегасителя и предохранителя мушки и с укороченным прикладом.

К августу 1939 г. завод в Варшаве изготовил 10 710 пулеметов. Германский вермахт принял трофейные польские «Браунинги» на вооружение под обозначением MG.28 (р), а завод в Варшаве выпускал их для вермахта в период оккупации. С другой стороны, после похода 1939 г. большое количество польских «Браунингов» попало в руки РККА и оказалось на советских складах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: