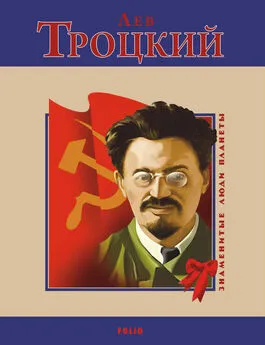

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Название:Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Э.РА»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00039-149-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс краткое содержание

Это повествование не только о Льве Троцком – автор затрагивает всю историю России последнего столетия.

Книга рассчитана на массового читателя, интересующегося отечественной историей.

Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А если сравнивать между собой этих двух руководителей советского государства, то нужно учитывать время и условия их деятельности. Ленин возглавлял республику Советов во время Гражданской войны, жестокой со всех сторон. Проявить слабость в этих условиях – значит потерпеть поражение. И к врагам советской власти Ленин относился, как к своим личным врагам. Это объясняет резкость его суждений, распоряжений и рекомендаций. Ленину вообще были чужды притворство, лицемерие, византийство. Нынешние толкователи прошедшей истории любят вытаскивать из того времени на всеобщее обозрение наиболее шокирующие буржуазную публику изречения Ленина, забывая об условиях и поводах, по которым они были произнесены. Да, Ленин бывал резок и категоричен в своих оценках. Политическую борьбу он ставил на классовую основу. (Зато теперь у нас полная гармония классов и нет никаких противоречий. И волки сыты, и овцы целы, не правда ли?..) Но, во всяком случае, он был честен. После окончания Гражданской войны Ленин повел себя как трезвый политик, не чуждый компромиссов и «крутых поворотов». Возможно, что при жизни Ленина политическое развитие в СССР пошло бы по иному маршруту.

Сталин возглавил страну в мирное время при отсутствии реальной внешней угрозы. Однако вся его деятельность у руководства заключалась сначала в «закручивании гаек до срыва резьбы» и возвеличивании собственной персоны, а затем – в терроре по отношению к собственному народу в масштабах, которые не знала современная цивилизация.

Советская власть, как бы критично к ней ни относиться, многое дала простому народу: бесплатные здравоохранение и образование, – качества, несравнимого с нынешним, – мизерная, по сравнению с нынешним временем, плата за коммунальные услуги, очень дешевый проезд на транспорте, приемлемое для жизни, – не скажу, что всегда достойное, – пенсионное обеспечение, доступность здравниц страны для трудящихся, обеспечение права на труд, – безработица в стране практически отсутствовала, – личную безопасность граждан благодаря работе милиции, в целом ответственной перед Законом и т. д.

Роскоши не было, и народ не был так развращен деньгами и приобретательством, как в наше время. Роскошь порождает паразитизм и пороки. Разница в доходах между самыми богатыми и бедными категориями населения была несопоставима с нынешним временем. «Верхи» при всех своих номенклатурных замашках вынуждены были придерживаться определенных правил приличия и скрывали свои привилегии за высокими заборами, не выставляли их напоказ. Теперь никаких правил приличия не существует.

К этому следует добавить всеобщую грамотность населения, научно-техническую революцию, гигантский за годы советской власти рост промышленного потенциала страны. По экономической мощи СССР занимал второе место в мире после США и не уступал этой сверхдержаве по оборонному потенциалу. Смогла бы Россия в каком-либо ином обличии добиться подобных результатов? Я в этом сомневаюсь.

Следует также вспомнить освоение Сибири и Дальнего Востока, пусть даже руками заключенных. За этим ощущалась внятная государственная политика развития страны. Нынче же эти обширные территории с разреженным и все убывающим от бесперспективности существования населением, по существу, играют незавидную роль колоний Московского царства. Они замерли в ожидании прихода своих будущих хозяев из-за великой китайской стены…

Кое-что советская власть восприняла от завоеваний Февральской революции 1917-го года. Равенство всех перед Законом, кроме, естественно, представителей «номенклатуры», которая как раньше, так и теперь – равнее всех других. Однако это неравенство не есть родовой признак социализма, а напротив – его искажение. Отмена сословных привилегий, ликвидация дискриминации по национальному признаку. Правда, со сталинских времен дискриминация эта негласно была частично восстановлена по отношению к некоторым этносам. Эта реальность, также противоречащая идее социализма, нанесла ущерб репутации СССР и внесла свою лепту в дело его развала. В целом же решение национального вопроса было найдено в построении союзного многонационального государства и развитии культур, «национальных по форме, социалистических по содержанию». Межнациональных конфликтов в СССР, по большому счету, не было. Они возникали в процессе его распада.

Не менее важно и то, что идея социализма оказалась привлекательной для многих угнетенных народов мира, – к сожалению, немногие из них воспользовались ею должным образом. Этими идеями с двадцатых и до середины тридцатых годов ХХ века, до начала больших политических процессов в СССР, были впечатлены и многие представители западной интеллигенции, всемирно известные писатели, политические и общественные деятели. Следствием чего, в частности, были победы «Народных фронтов» во Франции и Испании в середине тридцатых годов. Для участия в грандиозном социалистическом эксперименте в Советский Союз прибыло немало представителей левой интеллигенции, коммунисты и антифашисты из стран Европы и Америки и даже простые рабочие, фермеры, предприниматели. Правда, позже, во времена пресловутого «культа личности», многие из них пожалели о своем необдуманном поступке.

Наивысшего расцвета эпоха социализма в СССР достигла, пожалуй, на рубеже 1960-х и 70-х годов. Были построены наукограды, приручен атом и уже замахивались на «термояд». Начато освоение космоса; Юрий Гагарин, луноход… все казалось достижимым, и не было преград. Все это внушало советскому человеку чувство законной гордости за свою страну и служило привлекательным фасадом для стороннего наблюдателя.

Но было у советской власти и другое лицо, куда менее привлекательное.

В условиях однопартийной системы, возглавляемой догматическим послесталинским руководством КПСС, в стране господствовал идеологический гнет, стеснявший жесткими рамками свободу самовыражения граждан. Образ мыслей советских людей предписывался партийным руководством и контролировался «компетентными органами», исполняющими роль политической полиции. Любое инакомыслие пресекалось, а его носители подвергались репрессиям, начиная с отеческого внушения в парткоме завода, – часто с последствиями для карьеры, – кончая тюремной решеткой или, того хуже, психбольницей для упорствующих в своих заблуждениях. Так как в СССР по определению не могло быть политических заключенных, то упорствующие шли по уголовным статьям или их перевоспитание поручалось дюжим санитарам психушек. Правозащитная деятельность как таковая стала предметом рассмотрения отечественной психиатрии, поскольку не укладывалась в комплекс поведения «нормального» человека в СССР. Она в этом усматривала проявление «вялотекущей шизофрении», и десятки психически здоровых людей коротали свой век в психбольницах тюремного типа, лишенные какой бы то ни было юридической защиты, превращаясь в «овощ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: